支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

從基本原理到產業化應用,全面闡述生物炭在環境治理中的應用。

生物炭是一種富碳產品,由生物質(如木材、糞便或農作物殘餘物)在密閉容器中(缺氧條件)加熱製得。生物炭可以通過多種方式改善農業和環境,其在土壤中的穩定性和優異的養分固持能力使其成爲理想的土壤改良劑。此外,生物炭的固存能力與生物質可持續生產相結合可減少大氣中二氧化碳排放,對減緩氣候變化、早日實現碳達峯和碳中和產生重要影響。此外,生物炭製備過程中釋放的氣體還可以作爲生物能源加以利用。本書是向學生、研究人員和非專業人士介紹生物炭的一本入門級書籍,可爲所有想要對生物炭有更深入瞭解的讀者提供全面的參考。本書的亮點是提出了生物炭科學前沿的新見解,闡述了生物炭科學研究和應用的新概念,分析了生物炭的知識缺口,展示了生物炭的複雜性,並描述了生物炭的科學發展和政策圖景,該書可爲生物炭在環境治理中的進一步研究和應用提供發展思路。

Johannes Lehmann,美國康奈爾大學土壤生物地球化學和土壤養分管理專業教授,國際生物炭動議組織聯合創始人兼主席,美國農業部和能源部生物質能研發委員會委員,Nutrient Cycling in Agroecosystems 主編。Stephen Joseph,澳大利亞新南威爾士大學材料科學與工程學院客座教授,國際生物炭動議組織聯合創始人。<BR>王兵,男,漢族,1982年7月生,博士,貴州大學一流學科特聘教授(B類),碩士生導師,貴州省"千”層次創新型人才,2012-2013年美國康奈爾大學訪問學者,2016-2017年美國佛羅里達大學訪問學者,主要從事生物炭的生物地球化學行爲與環境效應、土壤重金屬污染修復治理及固體廢棄物資源化利用等方面的研究。近年來作爲項目負責人先後主持了國家重點研發計劃專題項目、國家自然科學基金面上項目、國家自然科學青年基金項目、貴州省農業科技攻關計劃項目、貴州省國際科技合作計劃項目、貴州省科學技術基金項目、中國科學院"西部之光”人才培養計劃項目、貴州省高層次留學人才創新創業擇優資助項目等課題10餘項。目前已在國內外相關學術刊物上發表學術論文60餘篇,其中第一作者或通訊作者在Critical Reviews in Environmental Science and Technology、Science of the Total Environment、Chemosphere等環境領域SCI期刊發表論文20餘篇,獲得授權發明專利3項,2010年榮獲中國科學院朱李月華優秀博士生獎,並擔任中國礦物岩石地球化學學會終身會員、國家自然科學基金委員會同行評議專家及Journal of Hazardous Materials、Chemical Engineering Journal、Journal of Cleaner Production、Scientific Reports、Science of the Total Environment 、Chemosphere、Journal of Environmental Management等20餘個環境領域國際著名刊物審稿人

第1章 用於環境管理的生物炭 ········· 1

1.1 生物炭的定義 ··1

1.2 生物炭研究及其應用歷史 ·······3

1.3 生物炭系統 ·····5

1.4 土壤改良 ········7

1.5 緩解氣候變化和減少養分流失 ·7

1.6 廢物處理 ········8

1.7 能源生產 ········8

1.8 生物炭研究的現狀、發展和展望 ·········9

參考文獻 ·· 10

第2 章 生物炭的傳統用法 ····13

2.1 引言 ·· 13

2.2 歐洲 ·· 16

2.2.1 新石器時代和青銅器時代 ·· 16

2.2.2 中世紀厚熟表層土壤栽培 ········· 17

2.2.3 “螞蟻”——地中海地區的傳統施肥技術 ······· 19

2.3 亞洲 ·· 21

2.3.1 中國古代稻田 · 21

2.3.2 東南亞—婆羅洲 ········ 22

2.3.3 日本 ··· 23

2.4 澳大利亞和新西蘭 ···· 24

2.5 非洲 ·· 25

2.6 南美洲 ········· 26

2.6.1 巴西(Terra Preta deíndio) ········· 26

2.6.2 祕魯 ··· 27

2.7 結論 ·· 28

參考文獻 ·· 28

第3 章 生物炭製備的基本原理 ········33

3.1 引言 ·· 33

3.2 木炭製備的歷史和工藝 ········ 34

3.3 生物質填料熱解的基本概念 ·· 39

3.4 木炭的產量和性質 ···· 45

3.5 結論與展望 ··· 49

參考文獻 ·· 49

第4 章 生物炭製備技術 ·······55

4.1 引言 ·· 55

4.2 熱化學轉化技術 ······· 56

4.3 生物炭製備反應器的選擇標準 ·· 57

4.4 反應器類型、運行方式和工藝參數 ······ 61

4.4.1 熱化學反應器中的氧氣含量 ······ 63

4.4.2 反應器類型(固定牀反應器、移動牀反應器、流化牀反應器、循環牀反應器、燒蝕反應器、氣流牀反應器) 63

4.4.3 使用的粒度 ···· 63

4.4.4 作模式 ······· 64

4.5 加熱方式 ······ 64

4.5.1 部分燃燒(自熱過程) · 65

4.5.2 與熱氣接觸碳化 ········ 65

4.5.3 間接加熱 ······· 65

4.5.4 與固體熱載體直接接觸 ·· 65

4.5.5 微波熱解 ······· 66

4.6 固定式、半便攜式、便攜式反應器 ······ 66

4.7 裝載方式 ······ 66

4.8 過程控制 ······ 67

4.8.1 壓力 ··· 67

4.8.2 固體和氣體接觸模式:逆流、並流和錯流 ········ 68

4.9 生物炭製備的 新技術 ········ 68

4.10 結論與展望 · 72

參考文獻 ·· 72

第5 章 生物炭的特性:物理和結構特性 ·········77

5.1 引言 ·· 77

5.2 生物炭結構概述 ······· 78

5.3 常見的處理參數 ······· 78

5.4 生物炭的分子結構 ···· 79

5.5 結構複雜性的降低 ···· 80

5.6 改變生物炭物理結構的方法 ·· 81

5.7 生物炭的比表面積 ···· 82

5.8 生物炭的微孔 82

5.9 生物炭的大孔 85

5.10 生物炭的粒度分佈 ·· 85

5.11 生物炭的密度 ········ 86

5.12 生物炭的機械強度 ·· 88

5.13 結論與展望 · 88

參考文獻 ·· 88

第6章 生物炭的特性:大分子特性 ··95

6.1 引言 ·· 95

6.2 生物炭的動態分子模型 ········ 95

6.3 芳香環、碳層和晶體 · 97

6.3.1 芳香性定義 ···· 97

6.3.2 芳香性和共振(共軛)的功能影響 ········ 98

6.3.3 芳香性的測量 · 99

6.3.4 生物炭中芳香結構的形成 ········103

6.4 非芳香族生物炭 ······106

6.4.1 非芳香族碳和生物炭的化學穩定性 ······106

6.4.2 非芳香族碳和生物炭的熱穩定性 ·········106

6.4.3 非芳香族碳和生物炭的生物穩定性 ······107

6.4.4 非芳香族碳在生物炭結構維度中的作用 107

6.4.5 生物炭中的雜原子官能團 ········108

6.5 結論 ·112

參考文獻 ·112

第7 章 生物炭的元素組成及影響保肥的因素 · 117

7.1 引言 ·117

7.2 養分總量 ·····117

7.3 有效養分 ·····120

7.4 pH 值和石灰值 ·······124

7.5 養分固持 ·····126

7.6 陽離子交換量(CEC) ·········127

7.7 定製生物炭 ··128

7.8 結論 ·129

參考文獻 ·132

第8 章 生物炭分類系統和相關的測試方法 ···· 139

8.1 引言 ·139

8.2 生物炭分類系統 ······139

8.2.1 碳儲存值和分類 ·······140

8.2.2 肥料的價值及分類 ····143

8.2.3 石灰值與分類 149

8.2.4 粒徑分類 ······151

8.2.5 生物炭作爲基質在盆栽和無土農業中的應用 ····152

8.3 測試方法 ·····152

8.3.1 確定碳儲存值所需的測試方法 ··152

8.3.2 肥效測試方法 152

8.3.3 石灰值測試方法 ·······153

8.3.4 粒徑分級測試方法 ····154

附件 ·······156

參考文獻 ·160

第9 章 土壤中生物炭性質的演變 ··· 165

9.1 引言 ·165

9.2 生物炭在土壤中的物理變化 ·166

9.2.1 破碎 ··166

9.2.2 生物炭與土壤顆粒的異質聚集 ··168

9.3 生物炭在土壤中的化學變化 ·171

9.3.1 初步認識 ······171

9.3.2 短期和長期風化過程 ·172

9.4 生物炭對天然有機物(NOM)的吸附 ··174

9.4.1 實地樣本觀察 174

9.4.2 NOM 吸附的分子和納米級過程 174

9.4.3 吸附的NOM 在孔隙中的位置及比表面積和孔徑分佈的變化 ···175

9.5 風化對有機物吸附的影響 ····177

9.5.1 觀測研究結果 179

9.6 風化作用影響吸附的根本原因 ·181

9.6.1 表面化學的改變 ·······181

9.6.2 土壤物質的吸附 ·······182

9.6.3 吸附可逆性 ···183

9.7 風化對金屬陽離子吸附的影響 ·184

9.7.1 吸附過程概述 184

9.7.2 主要的相互作用 ·······185

9.7.3 次要的相互作用:結晶相的形成 ·········186

9.7.4 金屬形態 ······186

9.7.5 反應能和可逆性 ·······186

9.7.6 尺寸效應:生物炭的孔徑分佈和金屬的水化半徑 ········187

9.8 結論與展望 ··188

參考文獻 ·189

10 章 生物炭在土壤中的穩定性 ·· 199

10.1 引言 ·········199

10.2 生物炭的穩定性 ····200

10.2.1 有機物礦化的野外研究 ·········209

10.2.2 人爲添加生物炭 ·····210

10.2.3 通過自然碳循環中的PyC 平衡進行定量 ········210

10.2.4 年代序列 ····211

10.2.5 生物炭礦化的室內研究 ·········211

10.3 生物炭的穩定性機制 ········212

10.4 礦化機理 ···216

10.4.1 生物過程 ····216

10.4.2 化學過程 ····216

10.4.3 物理過程 ····217

10.5 環境和土壤管理對生物炭穩定性的影響 ·······217

10.5.1 溫度 217

10.5.2 水分 219

10.5.3 土壤性質 ····219

10.5.4 耕作 219

10.5.5 植物碳輸入 ·219

10.5.6 燃燒 220

10.6 生物炭穩定性評估 ·220

10.6.1 短期評估和長期預測 ··220

10.6.2 計算方法 ····221

10.7 利用生物炭特性預測生物炭的礦化 ···223

10.8 結論與展望 225

參考文獻 ·227

11 章 生物炭在環境中的遷移 ····· 235

11.1 引言 ·········235

11.2 生物炭在土壤剖面中的垂直遷移 ······236

11.2.1 遷移速率 ·····236

11.2.2 生物炭垂直遷移機制 237

11.3 生物炭隨地形變化的水平/ 橫向遷移 ·239

11.3.1 遷移速率 ·····239

11.3.2 生物炭的水平/ 橫向遷移機制 ·239

11.4 生物炭遷移的歸趨 ·243

11.5 展望 ·········244

參考文獻 ·245

12 章 生物炭對農作物產量的影響 ·· 249

12.1 引言 ·········249

12.2 生物炭作爲土壤改良劑的簡史 ·········250

12.3 通過Meta 分析定量了解生物炭在作物生產中的作用 251

12.3.1 生物炭施用量 ········252

12.3.2 生物炭對不同農作物的影響 ···253

12.3.3 生物炭類型 ·254

12.3.4 不同pH 值下生物炭對農作物產量的影響 ······255

12.4 生物炭影響作物生產力的機制 ·········256

12.4.1 養分 256

12.4.2 石灰效應 ····258

12.4.3 土壤水文效應 ········258

12.4.4 生物相互作用 ········259

12.5 生物炭用於草地恢復 ········260

12.6 生物炭決策輔助框架 ········261

12.6.1 土壤類型 ····262

12.6.2 生物炭類型 ·263

12.6.3 植物/ 農作物類型 ···263

12.7 結論 ·········264

參考文獻 ·265

13 章 生物炭對土壤生物羣落丰度、活性和多樣性的影響 ·· 271

13.1 引言 ·········271

13.2 生物炭作爲土壤微生物的潛在棲息地 272

13.3 生物炭作爲土壤生物的基質 ··274

13.4 生物炭對土壤分析測定的干擾 ·········276

13.5 生物炭對土壤生物活性的影響 ·········277

13.5.1 化學吸附對土壤微生物活性的影響 ····289

13.5.2 CO2 釋放 ····289

13.5.3 土壤酶活性 ·292

13.5.4 氮循環過程 ·294

13.6 與生物炭相互作用的生物的丰度、多樣性和羣落結構 ·········300

13.6.1 根際微生物羣落 ·····301

13.6.2 細菌和古細菌 ········301

13.6.3 真菌 312

13.6.4 土壤動物羣落 ········317

13.7 結論與展望 319

參考文獻 ·319.

14 章 生物炭對植物生理生態的影響 ········· 327

14.1 引言 ·········327

14.2 生物炭與植物—土壤水的關係 ·········329

14.2.1 生物炭、土壤水和植物生理 ···329

14.2.2 生物炭與土壤—植物—大氣連續系統 ·330

14.2.3 植物對乾旱脅迫的響應和生物炭的緩解作用 ··332

14.3 植物激素信號作爲生物炭的作用途徑 335

14.4 生物炭與根系生長的關係 ··337

14.4.1 生物炭與根系生長、土壤溫度的關係 ·337

14.4.2 生物炭對根系生長髮育的影響 338

14.4.3 根際微生物羣落 ·····340

14.4.4 生物炭的氧化還原電位作爲土壤—微生物—植物根系相互作用的驅動力 ·········340

14.5 生物脅迫:生物炭對植物防禦及對抗病原體的作用 ··341

14.5.1 植物防禦概述 ········341

14.5.2 生物炭介導對植物葉片和土壤傳播病害的保護 ·········342

14.5.3 Karrikins 在生物炭介導植物響應的影響中所起的作用 344

14.6 從植物角度看生物炭:問題多於答案 344

參考文獻 ·345

15 章 生物炭對土壤養分轉化的影響 ········· 351

15.1 引言 ·········351

15.2 生物炭對養分遷移和轉化機制的影響 352

15.2.1 增加不穩定有機養分的含量和週轉率 ·352

15.2.2 改變土壤的理化性質 ··354

15.2.3 改變土壤中的微生物羣落 ······356

15.3 生物炭對特定養分轉化的影響 ·········357

15.3.1 氮 ···358

15.3.2 生物固氮 ····363

15.3.3 磷 ···365

15.3.4 硫 ···369

15.4 結論與展望 370

參考文獻 ·370

16 章 生物炭改良土壤中的激發效應:生物炭與土壤有機質相互作用對碳儲存的影響 379

16.1 引言 ·········379

16.2 “激發效應”:生物炭與SOM 的相互作用 ·····379

16.3 添加的生物炭對天然SOC 礦化趨勢的影響及其機制 ·380

16.3.1 生物炭促進SOC 礦化的機制 ··386

16.3.2 添加生物炭降低SOC 礦化的機理 ······389

16.4 土壤有機質影響生物炭的碳週轉機制 392

16.4.1 不穩定SOM 促進生物炭碳礦化 ········392

16.4.2 不穩定SOM 降低生物炭碳礦化率 ·····393

16.4.3 土壤質地、礦物組成和結構對生物炭礦化的影響 ······393

16.5 植物根系對SOC 和生物炭相互作用的影響 ···394

16.6 多種機制同時作用,並可能影響微生物羣落 ·394

16.7 研究生物炭與SOM 相互作用的方法和途徑 ··395

16.8 SOC 與生物炭相互作用對土壤碳和肥力管理的意義 ··398

16.9 結論與展望 400

參考文獻 ·401

17 章 生物炭對土壤中氧化ya氮及甲烷排放的影響 · 407

17.1 引言 ·········407

17.2 生物炭改良後減少N2O 排放的依據 ··408

17.3 施用生物炭減少土壤N2O 排放量的機理研究 409

17.3.1 控制N2O 排放的土壤因素 ·····409

17.3.2 生物炭在N2O 排放中的作用 ··410

17.3.3 生物炭影響土壤中氮的有效性 410

17.3.4 生物炭改變土壤中生物可利用碳的供應 ········411

17.3.5 生物炭中的生物可利用碳被N2O 氧化 411

17.3.6 生物炭提高土壤pH 值 412

17.3.7 生物炭影響氣體的擴散率和曝氣 ·······412

17.3.8 生物炭影響微生物活性 ·········412

17.3.9 生物炭對N2O 的吸附 ·413

17.3.10 生物炭在改變氧化還原反應中的作用 413

17.4 施用生物炭可能導致土壤N2O 增排的機制 ···417

17.5 生物炭減少土壤中CH4 排放的依據 ··418

17.5.1 影響CH4 淨通量的土壤因素 ··418

17.5.2 生物炭影響CH4 淨濃度 ········418

17.5.3 自然火災形成的炭能否作爲生物炭的替代品? ·········420

17.6 通過避免生物質的其他應用來緩解溫室氣體排放 ·····420

17.7 展望 ·········421

17.8 結論 ·········422

參考文獻 ·423

18 章 生物炭對養分流失的影響 ·· 433

18.1 引言 ·········433

18.2 生物炭對養分固持和流失的影響 ······433

18.3 影響養分固持和流失的機制和過程 ···437

18.3.1 生物炭表面的化學性質對養分固持和流失的影響 ······437

18.3.2 生物炭影響土壤溶液的化學性質,進而影響養分的固持和流失 ········438

18.3.3 生物炭老化對養分的固持和流失的影響 ········439

18.3.4 生物炭影響土壤的物理性質以影響養分固持和流失 ···440

18.3.5 生物炭與溶解性有機物相互作用對養分固持和流失的影響····441

18.3.6 生物炭影響土壤微生物活動對養分固持和流失的影響 442

18.3.7 生物炭特性對養分固持和流失的影響 ·443

18.4 結論與展望 444

參考文獻 ·445

19 章 生物炭對土壤水文性質的影響 ········· 451

19.1 引言 ·········451

19.2 生物炭和土壤水:影響過程 ··452

19.3 生物炭對土壤持水能力的影響 ·········454

19.4 植物有效水 457

19.5 生物炭與土壤導水率 ········460

19.6 生物炭表面化學性質與疏水性 ·········462

19.7 生物炭的物理特性:預測土壤水文性質較好的工具和樞紐 ···462

19.8 展望 ·········463

參考文獻 ·464

第20 章 生物炭與重金屬 ···· 467

20.1 引言 ·········467

20.1.1 土壤中的重金屬 ·····467

20.1.2 暴露及風險 ·467

20.1.3 生物炭作爲修復劑和改良劑 ···468

20.2 重金屬—生物炭在土壤/ 水界面的相互作用 ··469

20.2.1 直接機制 ····469

20.2.2 間接機制 ····471

20.2.3 生物炭中的重金屬 ··474

20.2.4 生物炭改性 ·475

20.3 毒性 ·········476

20.3.1 植物毒性 ····476

20.3.2 對土壤生物的毒性 ··478

20.4 工業污染、礦區和城市土地的修復 ···480

20.5 結論與展望 485

參考文獻 ·485

第21 章 生物炭中的多環芳烴和多氯聯苯 ······ 493

21.1 引言 ·········493

21.2 熱解過程中有機污染物的形成原理 ···493

21.2.1 多環芳烴(PAHs) ····494

21.2.2 多氯聯苯 ····495

21.3 熱解產物中的PAHs495

21.3.1 焦油和生物油 ········496

21.3.2 氣相和空氣顆粒 ·····496

21.3.3 生物炭中PAHs 的總濃度 ·······496

21.3.4 生物炭中PAHs 的生物有效性和生物可及性 ···506

21.4 生物炭中的多氯芳香族化合物 ·········507

21.5 研究的差距和影響 ·508

21.5.1 研究方法 ····508

21.5.2 在熱解過程中或熱解後減少PAHs 的產生 ······509

21.5.3 環境風險 ····509

致謝 ·······510

參考文獻 ·511

第22 章 (活化的)生物炭對土壤和沉積物中有機化合物的吸附 ········519

22.1 引言 ·········519

22.1.1 (活化的)生物炭對土壤/ 沉積物中有機化合物的吸附 519

22.1.2 活性炭或生物炭對污染物有效濃度的影響 ·····520

22.2 影響活性炭和(活化的)生物炭吸附有機化合物的過程和性質········521

22.2.1 土壤或沉積物中的有機碳總含量、有機碳特性和污染物濃度·521

22.2.2 污染物分子與吸附劑的相互作用 ·······523

22.2.3 天然有機物污染(吸附衰減) ···523

22.2.4 吸附劑老化對吸附特性的影響 523

22.3 生物炭對有機化合物的吸附 ··524

22.4 影響污染物遷移的因素 ·····528

22.4.1 吸附劑粒徑及其與污染物的接觸時間 ·528

22.4.2 土壤或沉積物―D 吸附劑的傳質速率(解吸和擴散) ···528

22.4.3 機械過程(生物擾動作用) ······529

22.5 吸附劑對污染物生物降解的影響 ······529

22.5.1 污染物的生物有效性和生物可及性 ····529

22.5.2 污染物的毒性 ········530

22.5.3 生物細胞外的電子轉移 ·········530

22.5.4 無機營養物質的可利用性 ······530

22.5.5 微生物生態學 ········530

22.5.6 代謝途徑的調節 ·····531

22.5.7 代謝 531

22.6 生物炭作爲修復吸附劑的應用 ·········531

22.6.1 生物炭在土壤和沉積物修復中的作用:室內研究 ······531

22.6.2 活性炭改良土壤和沉積物的野外研究 ·532

22.7 結論與展望 533

參考文獻 ·535

第23 章 生物炭與農藥的保留/ 功效 ·· 543

23.1 引言 ·········543

23.2 背景 ·········544

23.2.1 概述 544

23.2.2 農藥在土壤中的吸附 ··544

23.2.3 吸附等溫線 ·545

23.2.4 生物炭的理化性質及其與農藥的相互作用 ·····546

23.2.5 流動膠體對農藥的吸附及與可溶性有機配體的絡合 ···548

23.3 生物炭對農藥功效的影響 ··548

23.3.1 生物炭對農藥功效的潛在負面影響 ····550

23.3.2 農藥的化學作用 ·····551

23.4 生物炭吸附對農藥殘留的影響及變化 552

23.5 土壤中生物炭吸附特性隨時間的變化及其對農藥功效的影響 554

23.6 生物炭可持續利用對農藥功效影響的建議 ····555

23.7 結論與展望 556

參考文獻 ·557

第24 章 土壤中生物炭的分析測試方法 ········· 563

24.1 引言 ·········563

24.2 定量、分離及表徵 ·564

24.3 現場採樣及室內處理 ········565

24.4 分析技術 ···566

24.4.1 物理分離技術 ········566

24.4.2 化學技術 ····568

24.4.3 熱技術 ·······572

24.4.4 光譜技術 ····576

24.4.5 分子標記技術 ········578

24.5 結論 ·········580

參考文獻 ·584

第25 章 生物炭作爲堆肥和生長基質的添加劑 593

25.1 引言 ·········593

25.1.1 堆肥 593

25.1.2 生物炭 ·······594

25.2 互補方法 ···594

25.2.1 用於堆肥和製備生物炭的原料 594

25.2.2 堆肥與生物炭 ········595

25.2.3 共堆肥對生物炭特性的影響 ···598

25.2.4 共堆肥對氮損失的影響 ·········598

25.2.5 共堆肥對堆肥礦化的影響 ······599

25.2.6 共堆肥對溫室氣體排放的影響 600

25.3 生物炭作爲栽培基質中泥炭的替代品 601

25.3.1 園藝泥炭的性質和重要性 ······601

25.3.2 環境影響 ····601

25.3.3 除生物炭以外的泥炭替代品 ···602

25.3.4 生物炭在栽培基質中的作用 ···602

25.4 展望 ·········604

參考文獻 ·604

第26 章 生物炭系統及其功能 ········ 609

26.1 引言 ·········609

26.1.1 生物炭生物物理性質的適應性 609

26.1.2 生物炭社會經濟適應性 ·········609

26.2 社會經濟和生物物理性質的理解與歸納 ·······610

26.3 生物炭系統分級與分類 ·····610

26.3.1 生物質—轉化—使用階段 ······611

26.3.2 生物質 ·······612

26.3.3 轉化 612

26.3.4 使用 612

26.4 生物物理系統構成要素 ·····612

26.4.1 生物質階段 ·613

26.4.2 轉化階段 ····614

26.4.3 使用階段 ····614

26.5 戰略考慮 ···616

26.6 規模和空間關係 ····617

26.6.1 階段聯繫 ····617

26.6.2 地理範圍 ····618

26.6.3 系統普遍性 ·618

26.6.4 部署強度 ····618

26.6.5 單位規模 ····618

26.6.6 方向性 ·······618

26.6.7 空間平衡 ····619

26.7 互聯子系統 619

26.7.1 廢物管理系統 ········619

26.7.2 土地利用系統 ········619

26.7.3 生態系統服務 ········619

26.8 社會經濟考慮 ·······619

26.8.1 權利和公平 ·620

26.8.2 原材料可用性 ········620

26.8.3 鄉村特點 ····620

26.8.4 勞動力 ·······620

26.8.5 收入 620

26.8.6 能源 621

26.8.7 商業利益 ····621

26.9 環境背景 ···621

26.9.1 碳減排 ·······621

26.10 系統類型和機會映射 ·······622

26.11 結論與展望 ·········625

參考文獻 ·625

第27 章 生物炭、碳覈算和氣候變化 ·· 629

27.1 引言 ·········629

27.2 影響全球變暖的生物炭系統要素 ······630

27.2.1 生物質的緩慢氧化 ··630

27.2.2 使用熱解氣體作爲可再生燃料 630

27.2.3 生產化肥時溫室氣體排放的變化 ·······631

27.2.4 防止溫室氣體從有機廢物和殘渣中排放 ········631

27.2.5 土壤和淋濾氮的N2O 通量變化 ·········631

27.2.6 對土壤碳的影響 ·····632

27.2.7 其他生物地球物理過程 ·········632

27.2.8 直接和間接的土地利用變化 ···632

27.2.9 溫室氣體泄漏 ········634

27.3 量化生物炭系統的淨氣候變化效應 ···634

27.3.1 碳足跡生命週期評估(LCA)方法論概述 ······634

27.3.2 系統邊界和參考系統 ··635

27.3.3 生物質的參考用途 ··635

27.3.4 參考能源系統 ········635

27.3.5 參考土地管理:施用生物炭的土地 ····636

27.3.6 參考土地使用:生物質種植用地 ·······636

27.3.7 生物量和土壤中碳儲量變化的攤銷 ····636

27.3.8 排放和去除時間的影響 ·········636

27.3.9 生物炭生產系統生命週期評估研究綜述 ········637

27.3.10 生命週期評估研究中的變化和不確定性 ·······638

27.4 生物炭系統的全球減排潛力 ··639

27.4.1 完善全球化分析的方法 ·········643

27.5 通過生物炭緩解氣候變化的政策措施 644

27.5.1 生物炭溫室氣體的項目覈算協議 ·······645

27.5.2 碳交易市場在應對氣候變化中的作用 ·646

27.6 結論與展望 647

註釋 ·······648

參考文獻 ·648

第28 章 生物炭的可持續性和認證 ·· 657

28.1 引言 ·········657

28.1.1 可持續性的定義 ·····657

28.1.2 生物炭的可持續性 ··658

28.2 生物炭可持續性標準和指標 ··659

28.3 生物炭的認證? ····660

28.4 可持續生物炭認證 ·661

28.4.1 可持續生物炭製備認證——仍在進行中 ········661

28.4.2 可持續生物炭應用認證——處於起步階段 ·····664

28.5 結論與展望 668

參考文獻 ·668

第29 章 生物炭系統的經濟評估:當前的證據和挑戰 · 671

29.1 引言 ·········671

29.2 數據可用性和技術類比 ·····671

29.3 經濟分析的方法和工具 ·····673

29.4 構建生物炭系統成本效益分析 ·········675

29.5 生物炭熱解系統成本和效益的現有證據 ·······676

29.5.1 原料生產與收集 ·····676

29.5.2 原料運輸 ····681

29.5.3 原料儲存和預處理 ··681

29.5.4 熱解裝置的建設與運營 ·········681

29.5.5 生物炭:木炭 ········687

29.5.6 能源銷售:生物油 ··688

29.5.7 能源銷售:合成氣 ··688

29.5.8 生物炭的運輸與應用 ··689

29.5.9 生物炭促進的農業效益 ·········689

29.5.10 生物炭補償額度 ····690

29.5.11 從成本效益分析中吸取的經驗 ·········693

29.6 未來可能改變的經濟規則 ··694

29.6.1 技術成本的降低 ·····694

29.6.2 生物炭在農業和其他應用中的價值 ····696

29.7 生物炭的經濟前景 ·697

參考文獻 ·698

第30 章 小型生物炭項目的社會經濟可行性、實施和評估 ····· 703

30.1 引言 ·········703

30.2 理論與概念 703

30.2.1 成本效益分析(CBA) ··703

30.2.2 創新研究 ····704

30.2.3 可持續生計框架(SLA) ·········704

30.2.4 使用SLA 收集社會經濟評估所需的數據 ·······706

30.3 發達國家的小型生物炭項目 ··708

30.4 發達國家小規模生物炭案例研究的經驗 ·······710

30.5 發展中國家的小型生物炭項目 ·········711

30.6 發展中國家小規模生物炭案例研究的經驗 ····718

30.7 結論與展望 719

參考文獻 ·720

第31 章 生物炭產業的商業化 ········ 725

31.1 引言 ·········725

31.2 生物炭價值鏈 ·······726

31.2.1 原料供應商 ·727

31.2.2 製備技術 ····728

31.2.3 項目開發和生物炭製備 ·········728

31.2.4 產品開發與定製 ·····729

31.2.5 市場渠道:分銷、批發和零售 730

31.2.6 副產品和服務 ········730

31.2.7 垂直整合與專業化 ··731

31.2.8 價值鏈障礙 ·731

31.3 生物炭價值鏈融資 ·732

31.3.1 瞭解現金流和基本財務 ·········732

31.3.2 項目融資與企業融資 ··734

31.3.3 資本種類 ····735

31.4 風險類別和投資 ····737

31.4.1 商業模式風險 ········738

31.4.2 技術風險 ····739

31.4.3 市場風險 ····740

31.4.4 執行風險 ····741

31.4.5 供應鏈風險 ·741

31.4.6 監管風險 ····742

31.4.7 財務風險 ····742

31.5 結論 ·········743

參考文獻 ·743

序

在《生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐》撰寫過程中,“生物炭”一詞即使在專門從事生物能源開發、廢物管理、場地修復、減緩氣候變化或土壤肥力研究的科學界也鮮爲人知。但是,過去5 年,這種情況發生了變化,生物炭的科學研究顯著增加,同時在零售商店也發現了第一批商業生物炭產品。本書不僅介紹了生物炭的特性及其對農

業和環境影響的最新進展,而且制定了生物炭科學研究和應用的基本準則和框架。

本書是向學生、研究人員和非專業人士介紹生物炭的一本入門級書籍,是爲所有想要對生物炭有更深瞭解的讀者提供參考的一本全面的教科書。同時,本書的亮點是提出了生物炭科學前沿的新見解,闡述了生物炭科學研究和應用的新概念,分析了生物炭的知識缺口及未來研究的需求,可爲土地使用規劃人員、業主、培訓人員、政策制定人員、監管機構、項目或業務開發商提供有用的基本信息。

儘管生物炭具有悠久的歷史,但對於許多人來說生物炭仍是一個相對較新的領域和主題,因此生物炭的利益相關羣體對其更有興趣。許多國家成立了區域性和地方性組織,對生物炭感興趣的科學家、工業項目開發商和政策制定人員組成的國際生物炭動議組織(IBI)在國際網絡的支持下促進了人們在生物炭領域的交流和生物炭的可持續發展。這些

組織建立了將生物炭商業化的高級框架,例如,制定生物炭的安全標準,以及在受到社會和經濟限制的同時如何可持續利用生物炭來解決環境問題。因此,本書有利於嚴謹的科學探究,並有希望推動生物炭的可持續應用發展。本書展示了生物炭的複雜性,涵蓋了詳細的科學、發展和政策圖景,可爲進一步的研究及其實際應用提供發展思路。

本書主要分爲5 個部分:①生物炭研究、製備與使用的歷史和基礎;②生物炭的基本理化性質及分類;③生物炭在環境中的穩定性、變化和遷移;④生物炭對植物生產力和環境過程的影響,包括土壤生物、養分和碳的遷移轉化、溫室氣體排放、土壤水及污染物的動力學研究(如有機污染物、重金屬、除草劑);⑤施用生物炭之前對其含量、在商業產品中的使用,以及對更廣泛的生物炭系統、溫室氣體覈算、認證、經濟和商業化進行評估。

感謝衆多審稿人花費了大量時間對本書的內容給出的專業意見,這保證了本書的高科學水準。尤其感謝Samuel Abiven、Teri Angst、Elizabeth Baggs、Julia Berazneva、Luke Beesley、Catherine Brewer、Anthony Bridgwater、Sander Bruun、Marta Camps-Arbestain、Chih-Hsin Cheng、Tim Clough、Gerard Cornelissen、Annette Cowie、Andrew Crane-Droesch、Andrew Cross、David Crowley、Thomas DeLuca、Xavier Domene、John Field、Elizabeth Fisher、Yves Gelinas、Brent Gloy、Sarah Hale、Jim Hammond、Christopher Higgins、Philippe Hinsinger、Andreas Hornung、Michael Hedley、Rachel Hestrin、William Hockaday、Joeri Kaal、Claudia Kammann、Markus Kleber、Heike Knicker、David Laird、Jens Leifeld、Isabel Lima、Min Malla、Caroline Masiello、Neil Mattson、Mark Milstein、Joseph Pignatello、Debbie Reed、Cornelia Rumpel、Klaus Schmidt-Rohr、Michael Sesko、Simon Shackley、Joff Silberg、Bhupinder Pal Singh、Dawit Solomon、Magnus Sparrevik、Kurt Spokas、Christoph Steiner、Janice Thies、Wolfgang Wilcke、William Woods、Dongke Zhang、Lukas Van Zwieten 和幾位匿名審稿人。同時,感謝Kelly Hanley 對本書進行了校對,並對幾個章節的格式進行了修改。

衷心感謝Earthscan Publications Ltd. 的編輯Tim Hardwick,在他的專業指導下,本書得以順利出版!感謝Rob Brown 和Ashley Wright 將各個章節整理成型!感謝歐盟的COST 行動計劃(歐洲科技合作計劃)所提供的資金支持。

最後,也是最重要的,感謝家人和朋友耐心理解我們籌備這本書的狂熱心情和深夜寫作的辛苦,感謝他們的全力支持,沒有他們的支持我們不可能完成這本書。

Johannes Lehmann

Stephen Joseph

2014 年5 月

前言

氣候危機日益嚴峻。人類每年向大氣排放430 億噸CO2,比10 年前增加了25%。科學家們已經計算出地球的碳收支,並得出結論:如果人們希望有75% 的可能將全球變暖幅度控制在2℃以內,那麼在21 世紀上半葉只能排放10000 億噸CO2。然而,由於碳排放量增長速度過快,直至2013 年已經達到了上述預算的近40%。按照這個增長速度,到2028 年就會超出預算的排放量。因此,解決氣候危機的時間有限,而這10 餘年尤其關鍵。再過16 個月,也就是2015 年12 月,人類將在巴黎面臨一個嚴峻的挑戰——制定一項能夠應對氣候危機的全球條約。鑑於之前在哥本哈根的失敗經歷,許多人置疑這次會議是否能成功。無論如何,許多科學家都認爲,如果制定這項全球條約的時間太晚,就無法避免嚴重的氣候破壞。因爲地球正在變暖,且變暖速度與政府間氣候變化專門委員會預測的最快變暖速度一致。然而,隨着各國對能源的需求日益增加,減少化石燃料的燃燒已成爲一項極其艱鉅的任務。此外,解決氣候危機不能以犧牲糧食或能源安全爲代價。因此,21 世紀需要提出能夠立即解決以上幾個主要問題的方案,而且這些方案必須能夠迅速實施,並能在真正意義上產生顯著的影響。

我相信,本書可提供實現未來人類環境最重要的一項計劃所需的基本知識。生物炭技術爲解決以上問題提供了非常獨特的解決方案,因爲它能解決糧食安全問題、能源危機和氣候問題。生物炭既是一個非常古老的概念,也是一個新概念。例如,印第安人使用生物炭後形成了亞馬孫盆地的亞馬孫流域黑土,這些黑土在形成1000 年後仍然比周圍的土地更肥沃。儘管生物炭有很多好處,但現在很少有農民考慮利用生物炭改良土地。更糟糕的是,關於氣候變化的政治辯論仍在繼續,而那些本可以從中受益的行業在控制氣候變化方面只邁出了微小的第一步。

生物炭技術的關鍵是制炭,這涉及在無氧條件下加熱有機物質。生物炭技術不是一種單一的技術,可以通過多種技術改變生物炭的性質,以實現生物炭的特定用途。因此,本書介紹了一系列創新產品和成果,它們種類繁多且有多種有益用途。此外,本書本質上是關於生物炭“如何做”的手冊,因此也對生物炭在生物、技術、經濟、政治和社會方面的

影響進行了專業分析。在制炭過程中有許多其他重要的產品,包括可用來發電的合成氣體、柴油的替代品等。因此,本書也介紹了制炭過程中產生的其他副產品。

生物炭最重要的一個方面是它可以大規模應用。如果將世界上每年產生的所有林業和農業廢棄物轉化爲生物炭並儲存起來,就可以從大氣中去除大約40 億噸CO2,這使得生物炭成爲最有效的大氣清潔技術之一。事實上,生物炭技術是“原始地球挑戰”的決賽技術之一。“原始地球挑戰”是世界上最富有的獎項,旨在鼓勵開發每年能夠從大氣中吸收

10 億噸甚至更多碳的技術的人或團隊。

生物炭技術應用的最有價值的用途之一是大大提高了農業的經濟效率、作物產量,以及減緩了植物吸收的碳返回大氣的速度。因此,生物炭提供了多樣化的清潔能源,使得單位面積土地的糧食產量提高,並有可能實現氣候安全。簡單來說,這就是生物炭革命帶給我們的機遇。本書所描述的生物炭技術在全球範圍內都具有潛在的適用性。我相信,糧食生產和許多其他形式的農業、畜牧業、林業,甚至人類糞便的處理,都將因本書中描寫的生物炭技術而發生巨大變化,並且其影響是迅速且顯著的。同時,氣候危機很可能也是推動生物炭技術發展的因素,至少在初期是這樣的。

每年大氣中約有8% 的CO2 被植物吸收。如果植物捕獲的一小部分碳能夠被高溫分解並轉化爲生物炭,人類的前景將會變得光明許多,因爲這將爲人類社會轉型成爲低排放經濟社會爭取時間。本書對生物炭進行了系統評估,因此,本書將爲未來全球可持續發展奠定基石。我堅信,本書與Rachel Carson 的《寂靜的春天》一樣重要,在政治上也有可能與Al Gore 的《難以忽視的真相》同等重要。如果本書擁有足夠廣泛的讀者羣體,它將永遠改變我們的世界,而且會讓我們的世界變得更好。

Tim Flannery

2014 年8 月

原著者推薦序

In the years since 2015 when Biochar for Environmental Management: Science, Technology

and Implementation was published, research activity continued to deepen, especially in Asia.

Scientific Journals on biochar were founded, protocols for carbon credits were developed for

the voluntary market as well as by IPCC for national greenhouse gas accounting. Industry is

developing products and technology that has started to gain more customers. Yet, adoption is

still in an exploratory phase compared with the global potential that biochar systems could reach.

This book and the suite of experts share fundamental insights into the production and application

of biochar. Key to ensuring that biochar fulfills its goals as a sustainable practice is to recognize

biochar as a systems approach rather than only a product. The authors lay the foundation to such

knowledge and point to ways where fundamental insights must still be improved and where

applied technology is needed. We hope that this translation makes the information accessible to a

broader readership to ensure sustainable biochar practices to be developed.

Johannes Lehmann

Stephen Joseph

譯者序

隨着社會經濟的不斷髮展,人類活動導致的生態環境問題日益突出。爲積極應對全球氣候變化,“十四五”期間我國提出了碳達峯、碳中和的“雙碳”戰略目標。生物炭是一種將生物質在高溫厭氧條件下熱解制備的多孔性富碳物質,近年來在固碳減排、環境修復與土壤改良等方面日益受到廣泛關注。生物炭技術是一種極具應用潛力的碳捕獲、利用

與封存(Carbon Capture, Utilization and Storage,CCUS)技術,如何發揮其減污降碳協同增效的作用、實現全球生態環境安全與可持續發展已成爲當前全世界科學家普遍關注和熱議的焦點問題。2007 年,美國康奈爾大學Johannes Lehmann 教授在Nature 發表了題爲A Handful of Carbon 的評述文章,之後全世界掀起了關於生物炭研究的熱潮,很多國家和地區都成立了生物炭工程技術研究中心,同時創辦了專門以生物炭命名的國際期刊Biochar。通過Web of Science 數據庫文獻統計發現,與生物炭研究相關的文獻從2010 年的150 篇增加到2022 年的6000 餘篇,充分體現了廣大科研工作者對生物炭研究的關注。

2009 年,時任國際生物炭動議組織(IBI)主席、美國康奈爾大學Johannes Lehmann教授和澳大利亞新南威爾士大學Stephen Joseph 教授一起撰寫了Biochar for Environmental Management: Science and Technology 一書,該書一經出版就受到了國內外廣大生物炭研究領域相關人員的廣泛關注和一致好評。2015 年,該書進行了第二版出版,書名爲Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation。該書較全面地從生物炭的起源、製備方法、環境行爲及其在環境修復與土壤改良方面的應用與實踐等方面進行了闡述和總結,極大地推動了生物炭研究領域的發展。受東西方文化差異、專業詞彙量和專業背景知識等因素的影響,許多讀者在閱讀原著時可能會存在理解上的偏差或翻譯上的一些困惑,尤其是關於生物炭系統和生物炭的經

濟評估等相關章節的內容,如果不具備一定的專業基礎知識和詞彙量,很難理解和掌握其中所要表達和傳遞的具體含義。基於以上背景,爲了進一步拓展和擴大該書的讀者羣,讓廣大讀者能更清晰、更深入地理解該書的精髓要義,更熟練地掌握生物炭技術的原理和方法,筆者下定決心將此書進行翻譯,以期爲進入生物炭研究領域的讀者提供一本指導性的中文書籍,進一步拓展和助推生物炭技術的研究和應用。

在本書翻譯過程中,譯者儘量保留了原著的精髓,充分考慮了中英文語法結構和語言表達的差異,儘量做到淺顯易懂。本書不僅可作爲進入生物炭領域的初學者、研究人員和技術人員的參考書,也可作爲高校本科生、研究生的教材,是一本內容全面、敘述詳細、通俗易懂的關於生物炭技術的綜合性書籍和教材。

本書涉及內容和章節較多,信息量較大,翻譯過程歷時兩年多,翻譯組付出了大量寶貴的時間和精力,在此過程中還得到了衆多領域內專家學者的大力支持、幫助和指導,在此一併表示衷心的感謝!儘管經過了無數次的修改和校對,但受水平和時間限制,翻譯過程中錯漏之處在所難免,懇請廣大讀者批評指正。

王兵

2023 年8 月

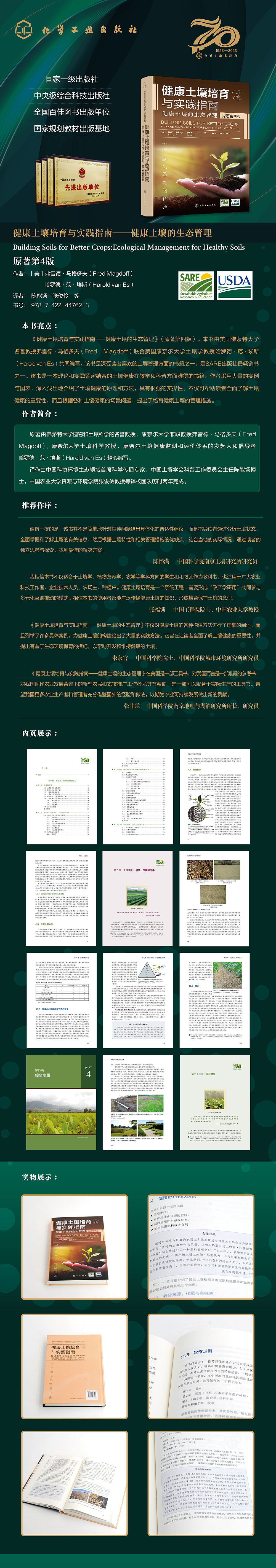

1.國外經典著作。

2.健康土壤培育實踐方案。

《健康土壤培育與實踐指南—健康土壤的生態管理》不僅對土壤健康的各種構建方法進行了詳細的闡述,而且列舉了許多具體案例,爲土壤健康的構建給出了大量的實踐方法。本書旨在讓讀者全面瞭解土壤健康的重要性,並提出有益於生態環境保育的措施,以幫助維護和培育健康的土壤。值得一提的是,本書並不是簡單地針對某種問題給出具體化的普適性建議,而是教導人們如何通過分析土壤狀態、全面掌握和了解土壤的有關信息,然後根據土壤特性和相關管理措施的優缺點,結合當地的實際情況,讓讀者通過自己的思考與探索來得出一個最佳答案。

本書從理論到實踐都用通俗的語言給予了最深刻、最全面的描述,是長期工作在農業生產第一線的廣大農業科技研究和推廣人員,農場(畜禽養殖場)的工人和技術人員,大學和其他研究機構有關專業的學生、教師和研究人員都可學習與參考的一本實用性工具書。

弗雷德·馬格多夫(Fred Magdoff)

佛蒙特大學(University of Vermont)植物和土壤科學的名譽教授,也是康奈爾大學(Cornell University)的兼職教授。他擔任佛蒙特大學植物和土壤科學系主任達八年之久,而後二十年擔任美國農業部可持續農業研究與教育(SARE)計劃的東北12個州的協調員。他還是美國農藝學會的會員。他從事的研究領域覆蓋土壤中氮和磷的測試,肥料對土壤特性和農作物產量的影響,土壤pH值緩衝,以及許多其他與土壤健康有關的問題。他和他的妻子住在佛蒙特州的伯靈頓和弗萊徹,有一個大花園,養了一條狗、兩隻貓,偶爾還養一羣雞和一小羣肉牛。

哈羅德·範·埃斯(Harold van Es)

康奈爾大學土壤科學教授,曾擔任作物與土壤科學系主任。他出生於荷蘭阿姆斯特丹,後移居美國攻讀研究生,一直從事科學研究。他目前的研究重點是土壤健康、數字農業和環境統計。他是廣泛使用的土壤健康綜合評價(CASH)土壤健康測試技術共同開發者之一,也是Adapt-N技術的主要發明者,該技術已成功商業化,並在杜蘭減氮挑戰賽中獲得了100萬美元的獎金。他是美國土壤科學學會2016年的主席,也是該學會的會員,還是美國農學學會的會員。他和他的妻子住在紐約州蘭辛市,有三個孩子。

譯者簡歷

陳能場

1966年8月生,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員。1991年中國科學院南京土壤研究所理學碩士,2000年日本鹿兒島大學農學博士。1995年、2002年先後在香港科技大學研究中心、日本名城大學先端技術研究中心、香港城市大學生物及化學系工作。2002年5月至2004年4月於日本鹿兒島大學任日本學術振興會外國人特別研究員,2004年作爲高級人才被引進到廣東省科學院生態環境與土壤研究所工作。

九三學社第十四屆中央委員會科普工作委員會委員,中國土壤學會土壤科普工作委員會主任,廣東省土壤學會科普工作委員會主任,廣東省老科協科普工作委員會主任,中國科協環境生態領域首席科學傳播專家,農業農村部耕地質量建設專家指導組成員,廣東省第十二屆、十三屆人大常委會環保諮詢專家,阿拉善SEE第一、二屆科學顧問委員會委員。2018年被授予“廣東省十大科學傳播達人”稱號,作爲負責人運行微信公衆號“土壤觀察”“土壤家”“環境與健康觀察”,環保公益歌曲《我們的土壤》歌詞作者之一。

主要研究方向包括重金屬的根-土界面行爲,植物葉片的氮素損失,土壤重金屬污染控制與修復,土壤污染-糧食安全-人體關係鏈條解析。

張俊伶

1970年11月生,中國農業大學資源與環境學院教授,博士生導師。1996年中國農業大學農學碩士,德國霍恩海姆大學植物營養所博士,曾訪問美國哈佛大學、印第安納大學以及荷蘭瓦格寧根大學等。中國土壤學會土壤健康工作組組長、中國菌物學會內生菌和菌根真菌專業委員會主任等。

主要從事土壤健康和根際微生物相關的研究工作。在土壤健康和資源可持續利用、微生物多樣性和生態功能、土壤生物肥力、菌根真菌生理生態以及生物肥料等方面開展了大量的研究工作。主編《植物營養學》本科生教材。

吳家強

男,漢族,1968年4月出生,廣東江門人,華南農業大學本科,清華大學EMBA。1996年5月加入九三學社,現任九三學社科技創新小組副組長、高級農藝師、江門市十大農業名家、江門市高層次人才和政府鄉村振興智庫中心專家庫諮詢類專家;江門市新型職業農民協會副會長、廣東省肥料協會水溶肥料專業委員會主任,廣東省土壤學會科普工作委員會副主任委員。2003年創辦廣東傑士農業科技有限公司以來,一直致力於推廣健康種植的創新技術和產品,2012年在中國農業科技出版社率先出版《作物健康理療技術在中國探索》,推動生物刺激物在中國的發展,並與國內外多家生物刺激物知名企業(如意大利VALAGRO和西班牙LALLMAND公司等)和研究機構(中國科學院、華南農大等)建立緊密合作,構建極具市場競爭力的作物健康種植整體解決方案產品系列,其中“烏金綠”有機水溶肥品牌在2021年還成功入選中國農業推廣中心 “減肥減藥”項目推薦產品名錄,新開發的“土貝康”根區微生態激活劑參加2022年中國創新創業大賽江門生物醫藥組預賽一等獎。企業每年服務華南區域的經作推廣面積約1000萬畝,併爲社會培養了100多名農業專業人才,並與全國多位優秀的同行合作探索推廣數字化互聯網創新高效的種植技術服務模式,企業20年來專注健康種植技術服務成績突出,在2022年入選成爲首批中國農業服務聯盟會員。

李穎

博士,副研究員,大自然保護協會(TNC)中國農業總監,巴黎氣候峯會“千分之四”減排倡議工作組成員,NatureNet科學獎學金合作研究導師。荷蘭瓦格寧根大學植物生物技術碩士和病害流行學博士。現在TNC主持研究並推動應對氣候變化的可持續農業發展,搭建多利益相關方合作平臺,通過推廣再生農業(Regenerative Agriculture)措施等良好農田管理實踐提高農田土壤健康和生物多樣性保護,推動農田固碳減排措施的應用,加強糧食和營養安全、建設應對氣候的彈性農業體系和保護水質,爲全球可持續發展目標(SDGs)提供基於自然的解決方案(Nature-based Solution NbS),爲農戶持續增收和農業生產力可持續發展服務。李穎曾在中國農業科學院和跨國食品企業主持科學研究工作,在生物技術、農田病蟲害流行防治、農產品質量安全、食品安全管理和可持續採購供應鏈方面擁有豐富的科學知識和應用推廣經驗。主持及參與了國家自然科學基金、農業農村部國家專項、科技部國際合作重大項目等研究,牽頭並參與多個企業研發和初創企業核心技術定位項目,發表學術論文30餘篇,已出版多部著作並獲得多項研發專利。

譯者前言

一切植物所賴以生存的正是我們腳下的這片土壤,植物的生長狀況與土壤的健康狀況是密不可分的。雖然人們早就意識到肥沃的土壤可以帶來高產的作物,也明白耕作、灌溉、施肥對作物生長髮育的重要性。但是僅此而已是遠遠不夠的,爲了可持續發展的農業、爲了更好地保護環境並減少能源的消耗,人們應該加深對土壤本身,以及土壤狀態和作物生長髮育之間關係的瞭解。這也是譯者們翻譯本書的出發點——爲了讓更多的人對土壤有更深刻的認識。

在世界範圍內,尤其是在我國,人們對健康土壤管理措施重視度還遠遠不夠。人們想當然地將土壤視爲沒有生命的物質,因此只重視了對作物的田間管理而忽略瞭如何讓土壤更具有活力,變得更健康。然而,從某種意義上來說,土壤是一種緩慢燃燒其生命力來滋養人類的不可再生資源。從第一次刀耕火種開始,人類就走上了不斷開發土壤生命力的道路。幾千年過去,許多土壤的生命力被耗盡或正在耗盡,可怕的是,人類根本沒意識到這件事的發生與糧食安全息息相關。一旦土壤的生命力被耗盡,其對人類造成的損失將不可估量,好在,土壤生命力是可以被重新激活的。所以,在研究各種耐乾旱作物、耐鹽鹼作物等各種適應極端土壤條件作物的同時,也不能忘了對土壤的健康管理。

“工欲善其事必先利其器”。本書的作用就是爲所有想改善土壤健康狀態的人們提供一個強有力的工具,當然,也是思想與知識的利器。只有先了解土壤、瞭解“健康”土壤的特性,才能更好地開展工作,生產出更健康的食物。本書的前兩個部分細緻介紹了土壤的重要性和健康土壤的標準,並從多個角度介紹了土壤的健康狀況是如何影響作物的生長髮育過程的。

世界各地的土壤狀況紛繁多樣,由於氣候、環境、地勢和人文因素的影響,針對土壤的健康狀態無法給出一個絕對統一的標準。同樣,針對同一個土壤問題也無法給出一個絕對有效的統一措施。因此,想要改善土壤健康條件,就需要在充分了解土壤各種性質的情況下因地制宜,選擇出最適合土壤改良的綜合管理措施。正所謂“授之以魚不如授之以漁,”本書的後兩個部分正是那柄魚竿,主要描述了一些有效的土壤改良措施並給出了案例分析教導人們如何針對土壤的狀態來進行改良措施的實施。尤其是在第四部分中強調了對土壤健康狀態評估的重要性和如何綜合利用多種土壤管理措施,給所有讀者以實際的操作建議。

本書由兩位美國著名的土壤科學家和實踐家完成,並和農民的切身經歷相聯繫。深入淺出地介紹瞭如何通過對土壤的健康管理來提高作物的健康狀態,無論是從學術性角度還是從實用性角度而言,都是一本土壤健康方面的佳作。

本書是原著《Building Soils for Better Crops:Ecological Management for Healthy Soils》第四版,是在第三版的基礎上全面改版的一本新作。爲了方便讀者進一步瞭解,在必要之處進行了腳註註釋,並在附錄增加了單位換算,同時保留了第三版的詞彙註釋;隨後,陳能場博士的恩師——中國科學院南京土壤研究所陳懷滿研究員又逐字逐句地進行校對,併爲本書撰寫了譯序;中國科學院城市環境研究所朱永官院士一直倡導“培育健康土壤,發展健康農業,支撐健康中國”,非常熱心地爲本書寫序;本書闡述土壤健康的各種培育方法,堪稱《耕作革命》一書的延伸,該書的主譯者中國科學院南京地理與湖泊研究所所長張甘霖研究員也欣然爲本書寫了熱情洋溢的序言,在第四版翻譯完成後,張福鎖院士也欣然作序,這些序言更加凸顯本書的價值。在此譯者們衷心感謝陳懷滿研究員、張福鎖院士、朱永官院士和張甘霖研究員對本書所做的肯定和貢獻。此外,廣東省科學院生態環境與土壤研究所何小霞高級工程師協助校對了部分章節,在此致謝。

由於團隊成員知識有限,翻譯能力有待提高,時間倉促,如發現書中內容有不妥之處,請各位讀者提出寶貴意見,共同學習,共同爲土壤健康努力!

陳能場 廣東省科學院生態環境與土壤研究所

張俊伶 中國農業大學資源與環境學院

吳家強 廣東傑士農業科技有限公司

李 穎 大自然保護協會(TNC)中國農業

2023年10月

新竹孫**[0933***548]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

臺北趙**[0966***273]

2分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

嘉義方**[0956***597]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

高雄李**[0956***287]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

嘉義鍾**[0946***291]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺中仲**[0956***759]

4分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

基隆鄭**[0960***773]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

桃園李**[0986***198]

11分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

高雄方**[0998***439]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺南符**[0946***120]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

桃園朱**[0933***110]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

嘉義趙**[0918***319]

11分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

基隆鄭**[0933***991]

12分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

基隆鄭**[0978***621]

2分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

基隆楊**[0986***181]

12分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺北李**[0968***818]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

新北柳**[0956***487]

2分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

新竹鍾**[0946***778]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

臺南周**[0932***832]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

嘉義趙**[0951***686]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺中王**[0986***437]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

桃園錢**[0988***664]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺南謝**[0966***422]

半小時前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

新竹謝**[0978***553]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

臺中黃**[0998***999]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

基隆朱**[0920***736]

12分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

臺北孫**[0933***778]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

桃園方**[0978***823]

11分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

新竹鄭**[0966***176]

4分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

嘉義孫**[0920***502]

4分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

桃園孫**[0918***385]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺北鍾**[0960***858]

半小時前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺南陳**[0986***295]

2分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

高雄錢**[0951***402]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

高雄劉**[0920***791]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

高雄方**[0938***579]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

高雄孫**[0966***512]

4分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

基隆周**[0938***236]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

嘉義李**[0938***219]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

嘉義王**[0951***474]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

新北趙**[0986***288]

半小時前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

新竹方**[0988***434]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

嘉義黃**[0938***448]

12分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

新竹鄭**[0988***531]

2分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

新竹符**[0920***150]

半小時前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺南朱**[0933***673]

11分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

新竹吳**[0951***542]

20分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

臺中謝**[0960***906]

5分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐

嘉義黃**[0920***296]

12分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

臺中劉**[0946***328]

25分鐘前生物炭在環境治理中的應用:原理、技術與實踐 - 健康土壤培育與實踐指南——健康土壤的生態管理

NT$4300

2025新書推薦:日本法學泰斗【我妻榮民法講義】全8冊

NT$1460

2025年新書推薦:漫畫【語法提前學+雙拼速記】全兩冊 贈送打開手冊 大16開

NT$1850

科學符號+科學界的八卦新聞(全2冊)

NT$1680

2024新書推薦:漢英雙解對外漢語常用重點難點詞語實用詞典

NT$1699

彩色圖解小龍蝦高效養殖技術(全3冊)

NT$1800

美國學霸筆記系列:英語單詞+英語語法(全2冊)

NT$1599

柯林斯COBUILD高階英漢雙解學習辭典(第9版)

NT$1620

公文高手的修煉之道(筆桿子的寫作必修課、精品課、進階課)共3冊

NT$1820

2023新書推薦:細胞力學及力學生物學

NT$2200

2023新書推薦:大手筆是怎樣煉成的:修訂升級版(套裝共五冊)

NT$1350

雙螺旋(插圖註釋本)

NT$1600

齒輪幾何與應用原理(原書第2版)

NT$2136

犯罪參與論+犯罪參與:模式、形態與挑戰—— 中德刑法學者的對話(五) 全兩冊

NT$1699

元宇宙全五冊:圖說+設計+元技術+元資產+元人(全方位釐清元宇宙關係圖譜,講透元宇宙)

NT$1850

生物化學 基礎理論與臨床 (上下兩冊)原書第六版

NT$2999

【柯林斯COBUILD英漢雙解學習詞典】(初階、中階、高階,三册質重4.5公斤)

NT$1290

【新品推薦】《圖解深度學習:可視化、交互式的人工智能指南》/《圖神經網絡:基礎、前沿與應用》

NT$1780

哈耶克作品:【法*、立*與自由】(全新塑封三册)

NT$1550

【CGMA特許管理註冊會計師公會】(全新塑封上下册)

NT$2200

立場—辯證思維訓練(第一輯共7冊)(Taking Sides系列)

NT$1580

東尼·博贊思維導圖經典普及系列(套裝5冊)

NT$1380

大腦認知神經科學:神經科學講什麼+神秘的鏡像神經元

NT$1500

直播的邏輯+成為主播( 2冊 )

NT$1800

生物物理學:能量、信息、生命(修訂版)+生物信息學與功能基因組學(原著第三版)2冊

NT$1800

《PPT 2021完全自學教程》+《PPT之美》2冊

NT$1900

On Java 中文版套裝:基礎卷+進階卷(套裝共2冊)

NT$2500

狀元學習法-學習習慣養成計劃 (30天優質學習素質養成)精裝四冊套裝

NT$1575

播音主持:基礎篇+實踐篇(全兩冊)

NT$1880

諾獎大師通識經典(套裝3冊)上帝粒子+費曼經典+萊德曼量子物理通識講義

NT$1520

CSS權威指南(第四版)上下兩冊