支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

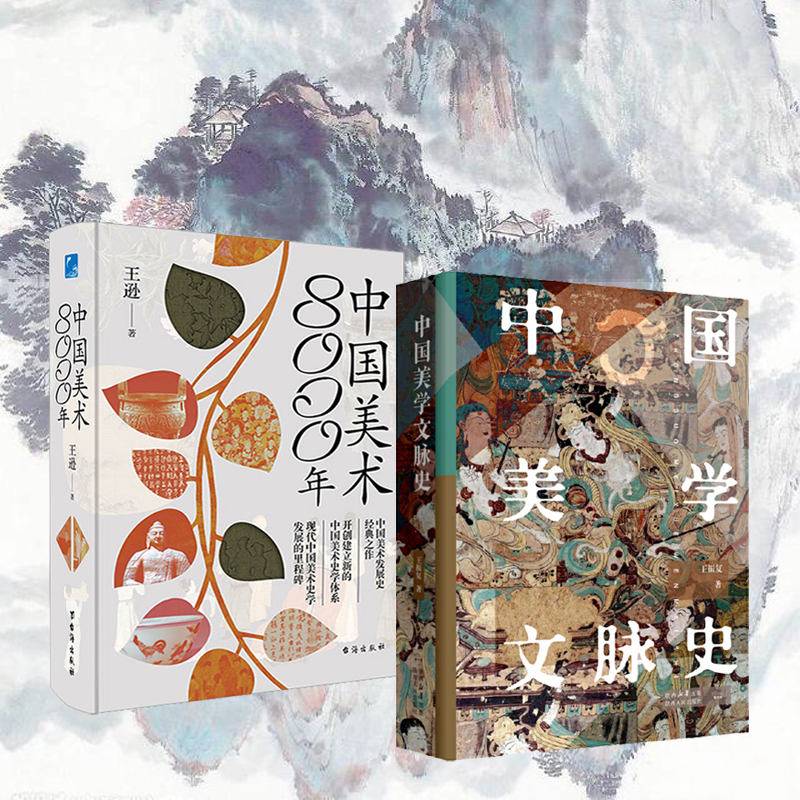

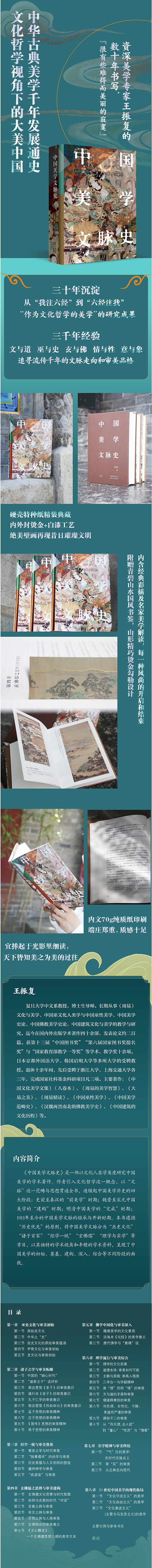

三十年沉澱,對“作爲文化哲學的美學”的研究成果

三千年經驗,中華美學文脈的傳承歷程

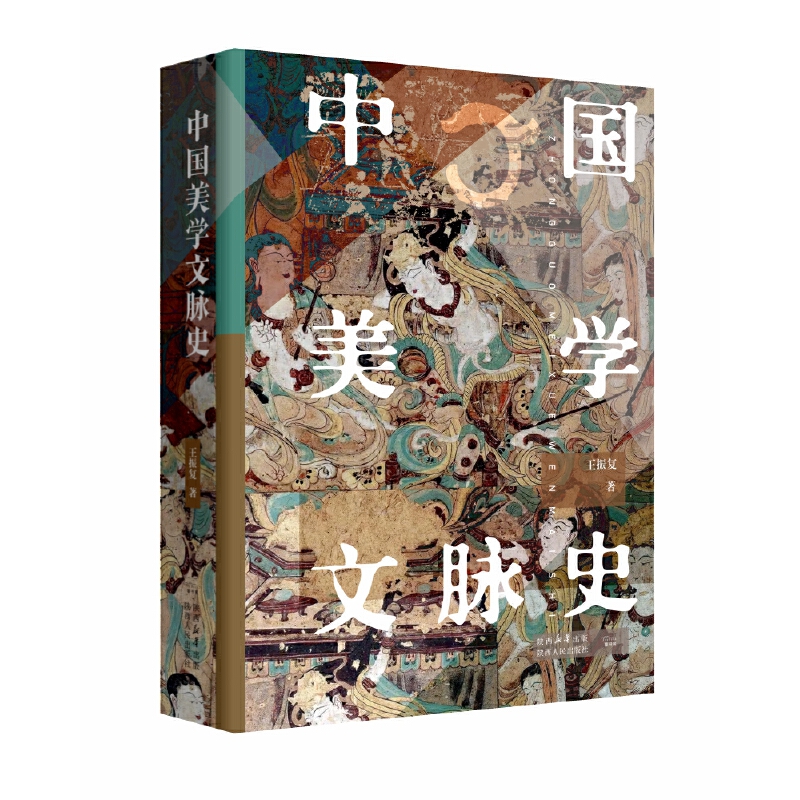

《中國美學文脈史》是一部以文化人類學角度研究中國美學的學術著作。作者引入文化哲學這一概念,以“文脈”這一範疇與思想貫通全書,連綴起中國美學歷史的四大階段:史前至秦漢的“前美學”時期;魏晉至宋元中國美學的“建構”時期;明清中國美學的“完成”時期;1911年至今的中國美學文脈的繼承與開新時期。本書遵循“歷史優先”的原則,將中國美學文脈分爲“巫史文化”“諸子百家”“經學一統”“玄佛儒”“理學與實學”等章目,以其獨特的學術視角和豐贍的學術資料,呈現了中國美學的初始、奠基、建構、深入、綜合等不同階段的面貌。

王振復

復旦大學中文系教授,博士生導師。長期從事《周易》文化與美學、中國巫文化人類學與中國巫性美學、中國美學史論、中國佛教美學史論、中國建築文化與美學的教學與研究。迄今在國內外出版學術著作四十餘部,發表論文約二百篇。獲第十三屆“中國圖書獎”“第六屆國家圖書獎提名獎”與“國家JYB教學一等獎”等學術、教學獎十餘項。日本京都外國語大學、韓國啓明大學等多所大學的受聘教授。退休十餘年間,先後受聘于浙江大學、上海交通大學各三年,完成國家社科基金科研項目凡三項。主要著作:《巫術:周易的文化智慧》(1990),《周易的美學智慧》(1991),《大易之美》(2006;2013,韓文版),《周易精讀》(2007),《周易通識》(2023),《中國巫文化人類學》(2020),《中國巫性美學》(2021);《中國美學的文脈歷程》(2002),《中國美學範疇史》(2006,三卷本,入選2019年度國家社科基金外譯項目),《中國美學史新著》(2009);《漢魏兩晉南北朝佛教美學史》(2018);《建築美學》(1987;1993,繁體字版),《中華古代文化中的建築美》(1989;1993,繁體字版),《中國建築的文化歷程》(2000),《繆斯書系:華夏宮室》(凡四冊,2001),《中國文化美學文集》(八卷本,2024)等。

第一章 巫史文化與審美初始

第一節 原始巫文化 / 006

第二節 中華之“史” / 019

第三節 巫史文化的原始審美蘊涵 / 023

第四節 甲骨文化與審美初始 / 039

第五節 龍文化與審美初始 / 051

第二章 諸子之學與審美醞釀

第一節 中國的“軸心時代” / 061

第二節 “道家主幹”說評析 / 084

第三節 郭店楚簡《老子》的審美意識 / 094

第四節 通行本《老子》的審美意識 / 110

第五節 孔子仁學的審美意識 / 128

第六節 郭店楚簡《性自命出》的審美意識 / 152

第七節 孟子思想的審美精神 / 161

第八節 莊子思想的審美精神 / 172

第九節 《易傳》思想的審美精神 / 190

第十節 荀子思想的審美精神 / 198

第三章 經學一統與審美奠基

第一節 黃老之學與時代審美 / 210

第二節 “獨尊儒術”的經學與審美 / 218

第三節 歷史美蘊與人文初祖的塑造 / 229

第四節 讖緯神學與審美 / 237

第五節 “疾虛妄”與審美 / 243

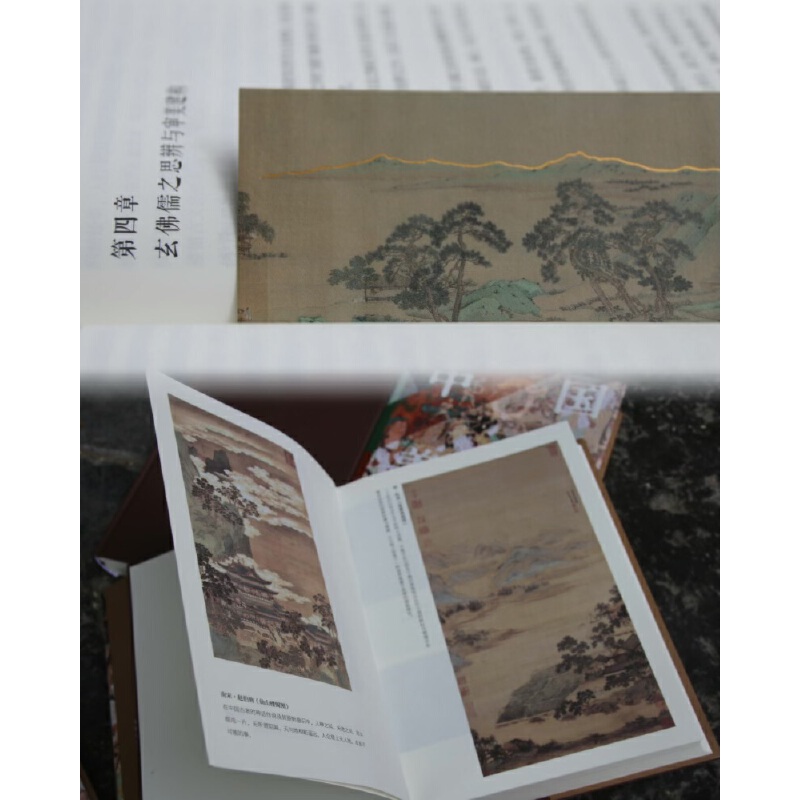

第四章 玄佛儒之思辨與審美建構

第一節 玄佛儒文化背景與時代氛圍 / 256

第二節 自然與名教的時代“對話” / 264

第三節 言意之辨與審美 / 274

第四節 有無之辨與審美 / 280

第五節 才性之辨與人格審美 / 291

第六節 玄佛相會的審美意義 / 303

第七節 《文心雕龍》: 一個玄佛儒思想三棲的美學文本 / 313

第五章 佛學中國化與審美深入

第一節 隋唐美學的文化素質 / 331

第二節 法海本《壇經》的美學意義 / 361

第三節 唐代佛學與“意境”說 / 392

第六章 理學流行與審美綜合

第一節 理學的文化前奏 / 420

第二節 道德本體: 審美如何可能 / 435

第三節 主靜與居敬: 崇高人格美 / 462

第四節 三學合一與懷疑精神 / 483

第五節 崇“理”而抑“情”的審美 / 493

第六節 文與道的矛盾和審美 / 497

第七節 儒道釋兼綜的審美 / 516

第八節 冷色調、 女性化、 寧靜、 秀逸而嚴謹的審美 / 520

中國美學文脈史第九節 雅俗不二的審美 / 527

第十節 從“存天理, 去人慾”到“童心”“性靈”與“情教” / 537

第七章 實學精神與審美終結

第一節 “氣”論的美學: 在時代交接點上 / 545

第二節 崇“實”的審美 / 556

第三節 從古典走向現代 / 573

第八章 20 世紀中國美學的現代格局

第一節 “文化守成主義”的美學 / 597

第二節 “文化自由主義”的美學 / 606

第三節 “文化激進主義”(主要爲馬克思主義)的美學 / 617

主要引用與參考書目 / 632

後 記 / 636

增訂版後記 / 638

本書試以文化哲學這一人文理念, 研治中國美學的文脈歷史。 某種意義上, 中國美學是一種“作爲文化哲學的美學”(海因茨·佩茨沃德語)。Context, 原爲德國學者索緒爾所創構的西方結構主義語言哲學範疇,曾被漢譯爲語境、 涵構。 Context, 本義指上下文關聯域。 本書新譯爲文脈, 試以此爲主題結構全書。 文脈一詞, 已然成爲書刊報章的流行詞。

中國美學文脈史, 分彼此相系的八個歷史時段。

一、春秋戰國之前, 原始審美意識在以原始巫文化爲主導、 伴隨以原始神話與原始圖騰文化形態的中國上古文化中孕育。 之後, 原始巫術文化向中國式的“史”文化而不是向宗教方向發展, 決定了此後中國美學的文化品格與基本路向。

二、 春秋戰國時期, 中國美學在諸子學的建構中發展,作爲中華民族審美意識的醞釀期, 主要體現了原始巫學向人學的“祛魅”與解放。 先秦心性論, 蘊含於儒家的仁學與道家的哲學之中, 前者從人倫(人與社會, 人與人)關係說心性, 以人與社會合契爲善美; 後者從人與自然關係說心性, 以人與自然合契爲善美, 都以成就民族與時代的健康(審美)人格, 即做什麼樣的人以及怎樣做人爲終極關懷。

三、秦漢時期, 以儒家文化爲主幹的中華民族文化, 建構起一個經學一統的精神世界與制度世界, 在此意義上可以說這是全民族的審美奠基期。 從漢初黃老之學到東漢讖緯神學(實爲讖緯巫學), 從儒學經學化到經學讖緯化, 從人“心”社會(先秦儒家)與人“心”的嚮往自然(先秦道家), 發展到秦漢的宇宙論, 中華民族的審美視野顯然拓寬了, 這是企圖將人間種種嚴肅規矩與嚮往自由的合理性與神聖性, 拿到天上去加以證明。

四、 魏晉南北朝時期, 在玄、佛文化的衝突調和與儒學的潛行之中, 完成了自先秦心性說、 秦漢宇宙論到此時哲學本體論的理論建設, 僅此而言, 這是中國美學的建構期。 政治哲學意義的名教自然之辨, 語言哲學意義的言意之辨, 本體論哲學意義的有無之辨和生命哲學意義的才性之辨, 拓深了這一時代以玄爲基質、 以佛爲靈樞、 以儒爲潛因的中國美學的思想深度。

五、 隋唐時期, 一方面是才情洋溢的、 敏銳的審美感覺及其意象、 意境磅礴於美麗的詩魂之中, 證明其感悟尤佳而且是一個思慮趨於深沉的時代, 另一方面, 大致自兩漢之際印度佛學的東漸, 經漢魏南北朝的時代錘鍊與熔鑄, 到唐代佛學的中國化, 以“意境”說爲代表的中國美學, 實現了它的歷史性的深入。

六、 宋明理學時期的中國美學, 具有儒道釋三學綜合的文脈特點。 如果說隋唐三學的綜合, 尚較多具有文化政策的意義, 那麼宋明三學的綜合, 則出於這一民族文化哲學之思想的自覺。 其美學主題, 是道德作爲本體如何可能。 至此, 做什麼樣的人以及怎樣做人的中國人格美學才告完成。

七、 到了清代, 起於王夫之的實學的美學思潮, 具有尚物、 尚事與尚實的思想與思維

特點, 是源自原始巫學而屬儒家的“實用理性” 意義的中國古代美學的終結。 在西學影響下, 又兼以國學之深厚學養, 以王國維爲代表的美學思想興起, 既是中國美學古代意義的總結, 又是其趨於現代的標誌。

西方文化、 哲學與美學思想的東漸, 促成 20 世紀中國美學的現代化, 其基本格局爲: “文化守成主義” “文化自由主義”與屬於“文化激進主義”的馬克思主義美學三大思想、 思潮的衝突、 融合, 推動了現當代中國美學的建構與發展。

中國美學的八大歷史文脈時段, 可概括爲前後貫通的四部分。

一、 史前至秦漢, 爲中國美學文脈史的“前美學”時期, 是伴隨以原始神話與圖騰文化、 以原始巫文化爲主導的原始審美意識的醞釀, 又以心性說、 宇宙論的“前美學”爲重點。 二、 從魏晉至宋元, 爲中國美學文脈史的建構期。 晉宋時的哲學本體論, 爲中國美學的建構奠定了文化哲學基礎。審美藝術著論的趨於成熟, 使得民族與時代的中國美學逐漸理論化了。 儒道釋三學走向融合, 是中國美學文脈史得以建構的重要標誌。 三、 明清時期, 爲中國美學之古代意義的完成。 其主要的文脈特點, 從儒道釋三學的逐漸融合中, 迴歸、 提升以儒學爲基調的實學的美學。 四、 大致從 1919 年“五四”開始, 爲西學東漸後 20 世紀現代中國美學的文脈歷程, 以文化激進主義(主要爲馬克思主義)、 文化守成主義與文化自由主義三者矛盾衝突、 對應調和的中國美學, 構成了中國美學文脈的文化美學的基本格局與發展態勢。

本書試從中國文化哲學角度研究中國美學的文脈歷程問題, 將相應的文化、 歷史、 哲學等作爲中國美學的思想、 思維的根因、 根性與背景來加以論析, 以圖揭示中國美學文脈相續的原型、 傳承與新變的本質、 內在機制與規律, 並非通常文藝美學的研究路子。 試將中國美學的一系列重要理論課題納入文脈歷程這一時空框架來加以闡析, 是本書的基本論證方式。

是爲前言。

言意之辨與審美

語言哲學意義上的言意之辨, 肇始於通行本《老子》的“道, 可道非常 道; 名, 可名非常名”。 是它, 首先提出了這一尤具思想深度與思維價值 的哲學、 美學之見。 接着, 大約成篇於戰國的《易傳》對《老子》的這一見解加以展開。 《易傳》 雲: “子曰: ‘書不盡言, 言不盡意。’ 然則聖人之意, 其不可見乎? 子曰: ‘聖人立象以盡意, 設卦以盡情僞, 繫辭焉以盡其言。 變而通之以盡利, 鼓之舞之以盡神。”在這裏, 《易傳》既持“言不盡意”, 又持“立象以盡意”的見解, 是對《老子》言意之辨的斷然拒絕語言符號的一 種修正, 建立在崇拜“聖人” 與“易象” 的思想基礎之上, 與莊子後學所言“非言非默”的思想基本一致。

從老子到莊子的言述, 實際提出了所謂無限之“道” 的“美” 能否以“言”“象”符號加以表達的問題, 即所謂“言不盡意” 呢, 還是“言” 能“盡意”。

拙著《周易的美學智慧》曾經指出, 就藝術審美過程而言, “從客觀物象到這物象的心理儲存即審美心理虛象(心理意象), 從這心理虛象到蘊含一定意義的美與藝術之象的表達, 是三個彼此連接又不同的系統”。 其實, 一個完整的藝術審美過程, 包含客觀物象、 作者審美心理虛象、 藝術作品的審美之象與接受者審美心理虛象這彼此連接的四環節所構成的系統。 如果“言”(立象)能夠“盡意”, 則意味着這四個環節之間能夠相互絕對傳真, 即從客觀物象到作者審美心理儲存; 從作者審美心理儲存到作品的藝術表達, 從作品藝術表達到接受者的審美接受; 從接受者的審美接受到客觀物象之間, 都應該是同構對應、 同態對應、 絕對傳真的關係, 否則, 便必然是“言不盡意”、 “立象”難以“盡意”。

顯然, 在人類文化史與美學歷程中, 這種“言”能“盡意”、 “立象”能“盡意”的事從來沒有過, 以後也不會發生。 “立象”以“盡意”, 是違揹人類文化與審美規律的。

因爲, 任何客觀物象的主體心理儲存, 主體心理儲存的藝術符號表達, 藝術符號表達的接受, 以及從藝術符號接受到客觀物象之間的關係轉變, 都只能是相互之間的簡化同態關係而不是毫無遺漏的全息傳遞。 顯然, 主體的審美心理模型不等於客觀物象原型, 作品的藝術意象模型不等於主體(作者)的審美心理模型, 接受者的審美心理模型又不等於作品的藝術意象模型, 而在客觀物象原型與接受者審美心理模型之間, 也同樣不能畫等號。 其中每一環節的審美信息量與信息的質素, 都必然相互不同。

不僅藝術審美過程的這四環節之間普遍而必然地存在“言不盡意” 即“立象”不能“盡意”的規律, 而且擴而言之, 人類一切文化及其產品的創造、 欣賞與相互影響, 也都存在、 具有“言不盡意”的規律。 因爲, 從前一環節到後一環節, 必然存在信息的簡約、 豐富、 抽象、 增值、 遺漏或是虛構等無盡因素, 因此在人類的文化創造包括藝術審美活動中, 人想要“立象”以“盡意”, 是絕對做不到的。 “立象”如能“盡意”, 則意味着人類可以

通過“立象”(發言)的方式, 把握絕對真理。

那麼, 在這個美學與文化審美問題上, 魏人王弼有些什麼見解呢? 王弼說:

夫象者, 出意者也。 言者, 明象者也。 盡意莫若象, 盡象莫若言。 言生於象, 故可尋言以觀象; 象生於意, 故可尋象以觀意。 意以象盡, 象以言著。顯然, 王弼重複了《易傳》所言“立象以盡意”的觀點, 所謂“意以象盡, 象以言著”是也, 沒有什麼創造性。

然而, 王弼接着又說:

故言者所以明象, 得象而忘言。 象者所以存意, 得意而忘象。 猶蹄者所以在兔, 得兔而忘蹄。 筌者所以在魚, 得魚而忘筌也……是故存言者, 非得象者也; 存象者, 非得意者也。 象生於意而存象焉, 則所存者乃非其象也; 言生於象而存言焉, 則所存者乃非其言也。 然則, 忘象者, 乃得意者也; 忘言者, 乃得象者也。 得意在忘象, 得象在忘言。

雖然“言”能“明象”, “象” 可“存意”, 但是, 如果“存言”, 便不能“得象”, “存象”, 亦難以“得意”。 因爲, 要是“存象”即主體執滯於“象”, 那麼, “所存者乃非其象”; 要是“存言”即主體執滯於“言”, 那麼, “所存者乃非其言”。 因此, 唯有“忘象”, 才能“得意”; 唯有“忘言”, 才能“得象”。 故結論是“得意在忘象, 得象在忘言”。

這裏, 王弼的“意、 象” 觀之關鍵, 是主體爲什麼要“忘言” “忘象”?王弼所謂“言”“象”, 文化與審美之符號也。 用索緒爾語言學的概念來說, 即所謂“能指”。 能指必有“所指”。 但所指與能指並不一一對應, 或稱之爲 並非對應同構、 絕對傳真。 西方當代的解構主義學說的根本, 在於解構以 往文化與審美實踐關於事物“本質”的陳見。 與其說是對現象、 符號的解構, 不如說是對本質的解構, 所以纔有所謂“現象後面無本質”“削平深度”這一顛覆性的哲學與美學宣說。 解構主義所顛覆的, 是既成的能指背後的所指, 指引人類文化包括審美從既成的“所指”那裏解放出來, 是典型的反本質主義。 但是, 解構主義顛覆了既成的“本質”即所指之後, 卻並不意味着人類文化包括審美的思想與思維“白茫茫大地真乾淨”, 而是接引與認了另一種新的所指即所謂“本質”。 這種“本質”, 就是“現象後面無本質”。解構主義發誓要從“深度”退出, 而其本身, 卻是另一種新的具有思想與思維深度的哲學與美學。

王弼關於“言”“象”與“意”之關係的哲學與美學思考卻是建立在對事物“本質”(即所謂“意”, “意”是自我意識到的事物本質)充分信任與肯定的基礎上的。 在王弼看來, 言、 象這一文化與審美符號(能指)能夠指向事物的本質, 是毫無疑問的。 王弼對“立象”以“達意”有充分的信心。 同時又爲, 言、 象一旦“明意”, 如果主體滯累於言、 象, 那麼便是隻見“手指”(能指)而不見“月” (所指)。 這等於承認言、 象作爲能指具有背反的兩重性: 既能“明意”, 又能遮蔽“意” 即事物本質的顯現。 因此, “忘言” “忘象”是祛蔽。 言、 象這一文化符號及其審美符號, 是有侷限性的。 在王弼看來, 事物的本質本可窮盡, 否則, 他爲什麼要說“盡意莫若象” “意以象盡”之類的話呢? 可是他立刻同時指明, 之所以“盡意莫若象” “意以象盡”, 恰恰是主體往往滯礙於能指(言、 象)所決定的。 言、 象的侷限, 實際是主體的侷限。 同時, 既成的言、 象是有限的, 而“意” (所指) 可以無限。 無限之所指, 要求不拘泥於有限的言、 象。 王弼舉例說: “義苟在健,何必馬乎? 類苟在順, 何必牛乎?”在《周易》裏, 剛健這一由卦爻符號所表達的事物本質與美, 不一定非以“馬”這一物象來象徵來指稱, 也可以如《周易》乾卦那樣以“龍象來表達, 或以大壯卦之“雷在天上” 之象與“羝羊”(壯健之羊)之象來表達, 這種符號的表達(能指)是無盡的; 同樣, 柔順這一事物的本質屬性與美, 也不一定非以“牛”這一物象來象徵與指稱,也可以如《周易》坤卦那般以大地象來表達, 或如明夷卦那樣以“馬”象來表達, 等等。

王弼這一“言意之辨”的美學意義是深邃的。 其一, 言、 象在人類文化及其審美中的地位是重要的, 言、 象即符號(能指), 是人類文化及其審美的豐富表徵, 沒有符號, 便是沒有文化, 也談不上審美, 因爲它阻斷了人的認識與情感進入事物與美之本質層次的可能。 好比沒有指“月” 的“手”(能指), 便不知“月” (所指)在何處與何者爲“月”。言、 象所呈示的, 首先是豐富、 感性的經驗世界。

其二, 言、 象作爲人類文化及其審美符號, 是有限的, 它之所以“在場”的意義, 是因爲它具有“能指”這一功能, 它是因意義(所指)而“存在”的。 假如無意義, 它便不“存在”。 因此, 言、 象這一符號系統始終具有依他性, 一旦離棄意義, 便不能獨立。 言、 象是有侷限的。 人類對言、 象的創造與選定, 是隨機的。 因爲同樣的“意義”, 可以由多種言、 象來表達。所以在感性層次上, 言、 象又無疑是豐富的。

其三, 言、 象具有表“意”的功能。 然而如果執累於言、 象, 由於言、象是個別的、 有限的, 必然使人的認識、 審美停滯在經驗、 感性層次, 無緣進入認識的理性層次, 不能實現有深度的審美。 因此, 王弼倡言“得意在忘象, 得象在忘言”。

其四, “得意在忘象, 得象在忘言”, 體現出王弼本質主義、 理性主義的哲學與美學觀, 是王弼玄學中的“盡掃象數”這一易學觀在美學上的真實體現, 在中國美學之文化歷程中開所謂“言外”“象外”說之先河。 明人彭輅《詩集自序》雲: “蓋詩之所以爲詩者, 其神在象外, 其象在言外, 其言在意外。”宋代蘇東坡也說過: “君子可以寓意於物, 而不可以留意於物。”“留意於物”者, 拘於言、 象之謂。 王弼倡言審美不離言、 象又不拘於言、象, 深得文化創造及藝術審美之三昧。 “忘言”“忘象”使事物本質之美顯得空靈而純粹。

其五, 王弼“言意之辨”的美學觀, 具有深厚的思想與思維背景, 它推進了中國文化與哲學的歷史進程。 言、 意之辨, 實即體、 用與本、 末之辨, 作爲玄學的中心與基本命題, 體現了自先秦老莊語言哲學承傳、 發展的新氣象。 湯用彤說得好:

忘象忘言不但爲解釋經籍之要法, 亦且深契合於玄學之宗旨。 玄貴虛無, 虛者無象,無者無名。 超言絕象, 道之體也。 因此, 本體論所謂有、 無之辨亦即方法上所稱言、 意之別。

這裏, 重“意”而輕“言” “象”, 無異於崇本抑末、 貴無賤有, 體現出中國美學因玄學之哲思的“關懷”, 由王弼首倡而走上了一條貴無、 重神的理論建構之路。 通行本《老子》曾說: “天下萬物生於有, 有生於無。”這是從萬物發生角度來看有、 無。 雖然其邏輯最終歸於“無”, 卻並不賤“有”。 魏晉玄學分貴無、 崇有兩派。 在王弼的玄學中, 雖然並未徹底剝奪“有” (言、象)的邏輯地位, 但賤“有”即將哲學、 美學思考的重點放在“無”上, 是很顯然的。 王弼的尚“無”, 表明中國美學發展到魏晉而更尚形上、 超越了,是這個民族的美學精神得到進一步解放的表現。 雖然在王弼之後未久, 有自稱“違衆先生”的歐陽建撰《言盡意論》與王弼唱反調, 申言“理得於心, 非言不暢; 物定於彼, 非言不辨”。 似乎說得在理, 然而究其思想與思維水平, 實際並未超於漢人, 其美學思考, 大約仍停滯在漢人執“物”的歷史陰影之下。 比較而言, 漢人朴茂, 晉人超脫。 朴茂者尚實際, 超脫者主精神。 漢人拘於文辭, 甚至甘願死在章句之下, 他們對語言、 對符號抱有充分、 絕對的信心與信任, 甚至可以說達到了崇拜的程度, 以爲語言、 符號是真理與審美的絕對錶徵, 這便是漢代煩瑣經學與豐繁辭賦如此盛行的緣故。 可以這樣說一句, 漢代文化及其審美, 一定程度上具有“言盡意”的品格。 漢人眼中所看到的, 是“物”, 所體會到的, 是“氣”。 但魏晉時人已不滿足於這一點, 儘管他們依然眼中有“物”, 口中或筆下有“言”, 心中有“象”, 也體會到“氣”, 然而, 魏晉的文化、 哲學及其美學思潮, 卻基本是舍“言”“象”執“意”而直探本體的。 漢人不善於沉默, 他們仰首望天, 發現了宇宙, 他們的思想, 大致是關於宇宙如何生成的思想。 其文化性格,基本是外向的、好動的、 尚大的。 但魏晉及其此後的南北朝時期, 雖然從物質層面上看, 從社會、 時代環境上言, 是嘈雜、 變化劇烈與無序的, 但魏晉這一時代的思想與審美, 卻是趨向於內斂的、 寧靜的、 深致的、 玄遠 的、 本體的。 其美學興趣, 不僅關乎宇宙, 而且關乎人生之究竟。 總而言之, 魏晉“已不復拘於宇宙運行之外用, 進而論天地萬物之本體。 漢代寓天道於物理。 魏晉黜天道而究本體, 以寡御衆, 而歸於玄極; 忘象得意, 而遊於物外。於是脫離漢代宇宙之論而留連於存存本本之真”。

此言是。

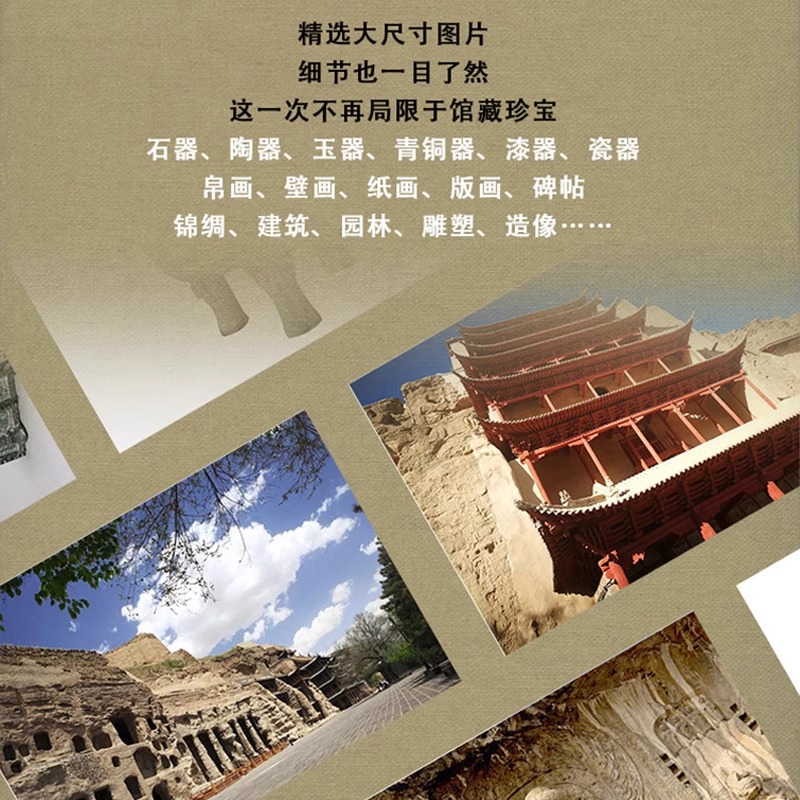

時間跨度大:從中國原始社會,到最後一個封建王朝清朝,橫跨上下五千年

涉及造型藝術多:打製石器,陶器,青銅器到瓷器、玉器、漆器、書法、繪畫、雕刻、造像……包羅萬象

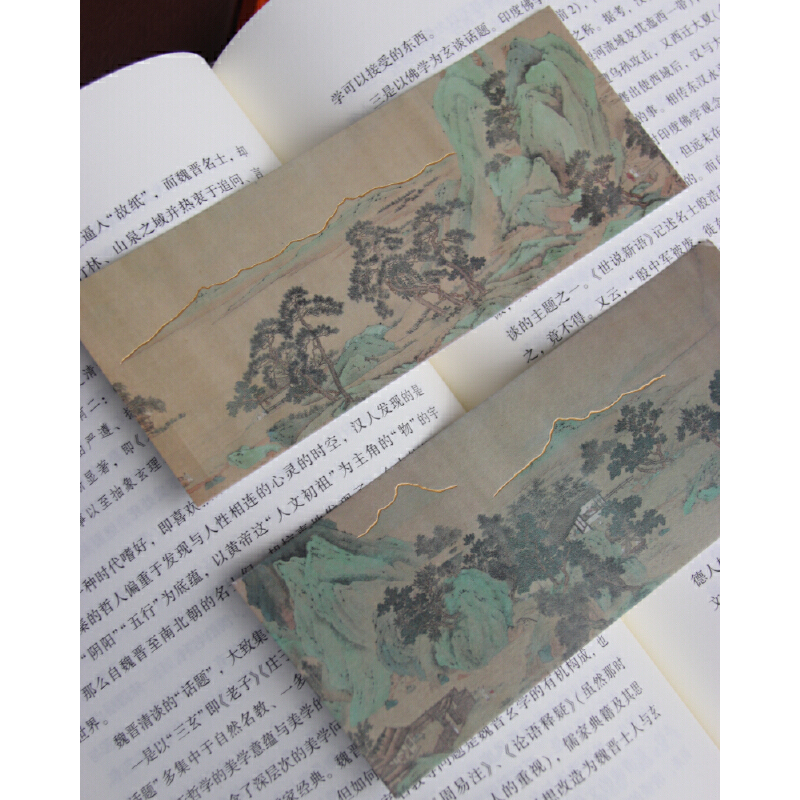

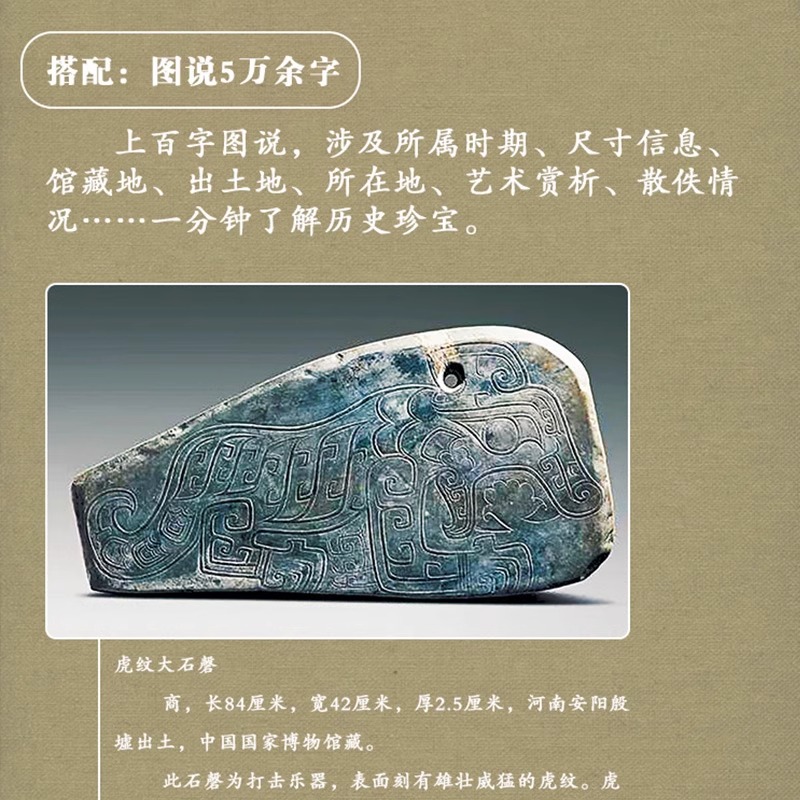

所包含的圖片數目及類型廣:在原書的基礎上增加了相關圖片,總數超過400張,其中涉及出土文物、館藏書畫、器物、造像風景等各個方面,並配有新增的文字解說。

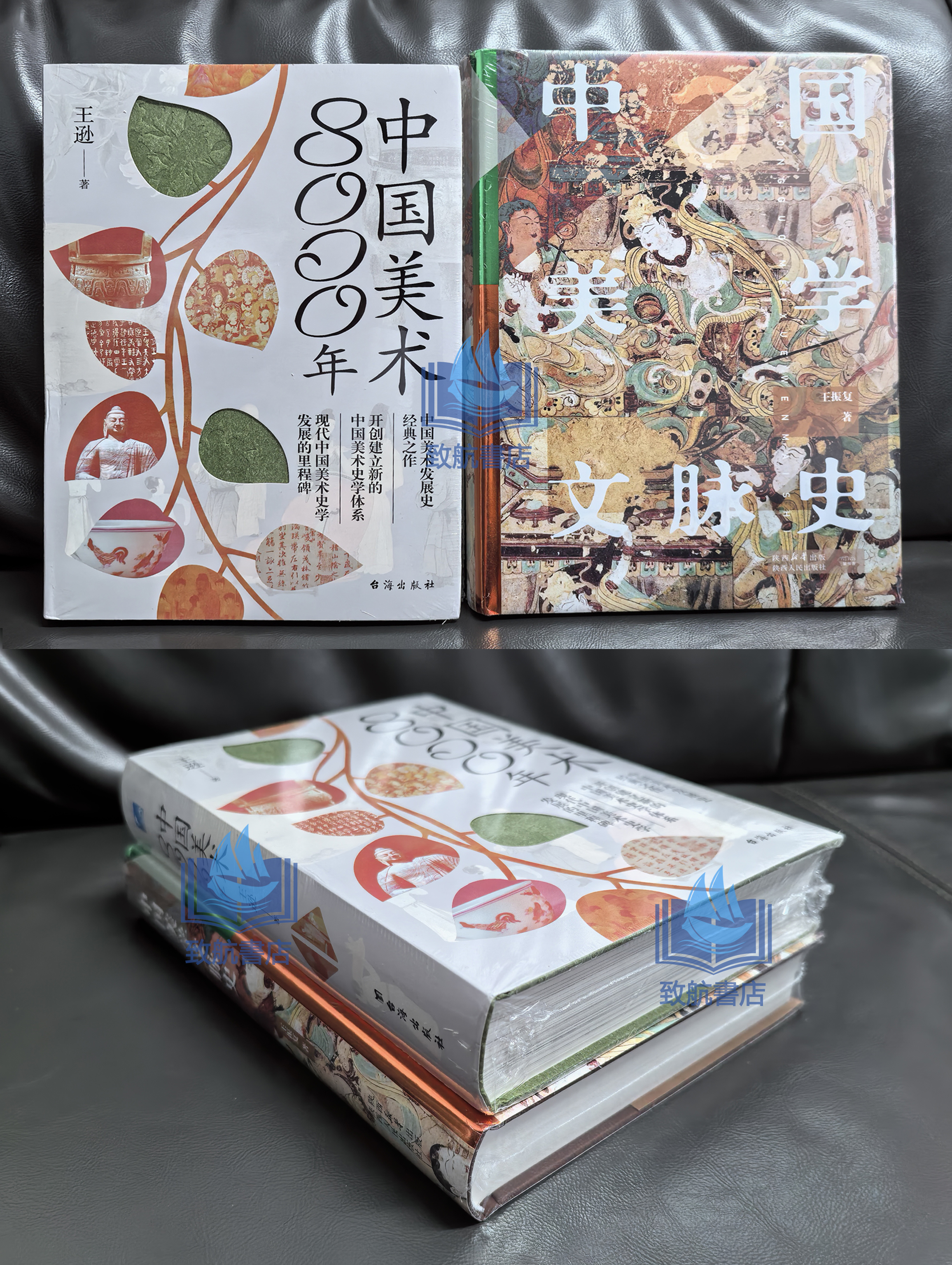

《中國美術史》時間跨度之大、涉及造型藝術之多、所包含的圖片數目都是罕見的。從中國原始社會,到最後一個封建王朝清朝,橫跨上下五千年;從打製石器,陶器,青銅器到瓷器、玉器、漆器、書法、繪畫、雕刻、造像……包羅萬象;在原書的基礎上增加了相關圖片,總數超過400張,其中涉及出土文物、館藏書畫、器物、造像風景等各個方面,並配有新增的文字解說。

作者以時間發展爲縱線,採用分類講述的方法,將相關內容逐一展開,圖文並茂,一目瞭然,總結梳理每個時代相關方面的美術發展進程。生動展現出一幅橫跨千年的中國美術發展史。

王遜(1915~1969),中國著名美術史、美術理論家,中國現代高等美術史教育的開拓者和奠基人。曾主持和參與國徽設計、景泰藍設計、永樂宮三清殿壁畫研究等相關項目。1957年主持創建了中央美術學院美術史系,爲美術史在中國發展成爲獨立學科做出了重要貢獻。文革中受迫害去世。出版專著有《中國美術史》《北京皮影》等。

第一章從原始社會到戰國時代的美術

第一節原始社會的美術/2

第二節商周時代美術概況/15

第三節青銅工藝/20

第四節殷墟發掘/26

第五節西周、春秋、戰國時代的美術/38

第六節商周時代美術的重要成就/52

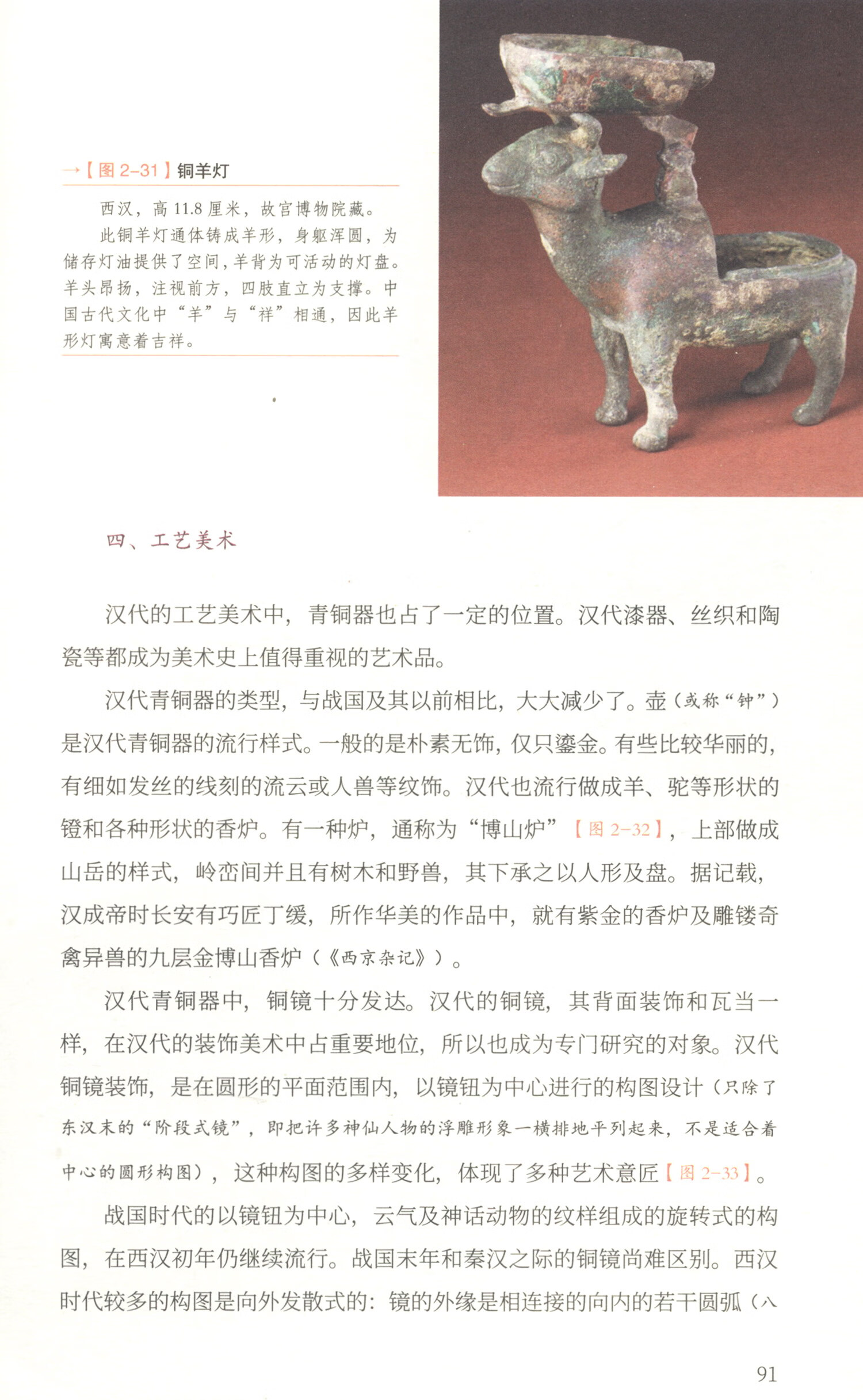

第二章秦漢三國時代的美術

第一節概況/58

第二節漢代的重要美術作品/61

第三節漢代美術的成就/100

第三章兩晉南北朝時代的美術

第一節概況/110

第二節兩晉南北朝的繪畫藝術/115

第三節敦煌莫高窟壁畫等北朝佛教美術/133

第四節雲岡、龍門的北朝石窟造像/150

第五節炳靈寺、麥積山及其他北朝末期的石窟造像/173

第六節南北朝的工藝美術/192

第七節南北朝宗教美術的成就/198

第四章隋唐五代的美術

第一節概況/202

第二節隋及初唐的繪畫和雕塑/206

第三節敦煌莫高窟的唐代壁畫和彩塑/220

第四節龍門石窟及其他唐代雕塑/237

第五節吳道子及其畫派/256

第六節周肪及中唐以後的繪畫/270

第七節五代的繪畫/282

第八節隋唐五代的工藝美術/302

第九節小結/319

第五章宋元時期的美術

第一節概況/322

第二節北宋前中期的繪畫/325

第三節李公麟和文人學士的繪畫活動/345

第四節趙佶和畫院的花鳥畫/354

第五節12世紀的人物畫/368

第六節李唐、馬遠、夏理/384

第七節元代的繪畫/400

第八節宋遼金元的建築及壁畫、雕塑藝術/416

第九節宋元時期的工藝美術/437

第十節小結/453

第六章明清時期的美術

第一節概況/458

第二節明代繪畫諸流派/462

第三節.明清之際的繪畫/481

第四節清代花鳥畫的發展/500

第五節明清版畫藝術/509

第六節故宮及明清時期的建築藝術/531

第七節明清雕塑藝術/548

第八節明清工藝美術/559

第九節小結/579

臺南方**[0946***309]

12分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南周**[0960***369]

半小時前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

高雄黃**[0966***215]

20分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺中方**[0986***862]

半小時前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺中符**[0932***661]

4分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

基隆王**[0956***650]

15分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南孫**[0968***807]

12分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北黃**[0966***833]

4分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

嘉義錢**[0932***726]

4分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

桃園劉**[0966***902]

20分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

嘉義周**[0978***254]

半小時前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺北楊**[0932***157]

半小時前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新竹朱**[0918***543]

25分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北鍾**[0978***745]

12分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南劉**[0988***840]

12分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺北趙**[0933***310]

20分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

高雄符**[0951***205]

25分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

嘉義仲**[0998***574]

半小時前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

基隆孫**[0938***827]

4分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺北趙**[0938***383]

7分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺北仲**[0946***566]

4分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺中孫**[0998***899]

5分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南孫**[0933***648]

7分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

基隆吳**[0938***765]

2分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

嘉義方**[0960***549]

5分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺中柳**[0988***120]

4分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北黃**[0918***221]

4分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南陳**[0966***642]

25分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南黃**[0918***458]

15分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北李**[0998***289]

11分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺北錢**[0918***457]

半小時前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南李**[0960***812]

2分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北劉**[0966***957]

5分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

基隆方**[0988***949]

5分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南朱**[0933***211]

11分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新竹柳**[0998***687]

2分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新竹趙**[0938***669]

15分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

高雄張**[0966***105]

11分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北王**[0951***452]

5分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

高雄劉**[0918***758]

5分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺中劉**[0986***726]

5分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新竹方**[0968***886]

2分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

高雄柳**[0968***133]

25分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

高雄李**[0966***200]

12分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺南李**[0968***258]

12分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

高雄李**[0998***634]

25分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

臺北趙**[0951***301]

7分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

嘉義張**[0946***290]

7分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北仲**[0920***594]

20分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

新北方**[0951***459]

2分鐘前中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝,實物重達2.5公斤 - 中國美學文脈史+中國美術8000年(全兩冊)精裝

NT$2680

2025年1月新書推薦:【女觀】當代藝術家王依雅大開本高清畫集

NT$2000

2024年12月新書推薦:【書法上手:從技法到藝術】全五冊

NT$1190

宋徽宗瘦金體毛筆字帖【控筆+偏旁+單字+詩詞】全4冊

NT$2500

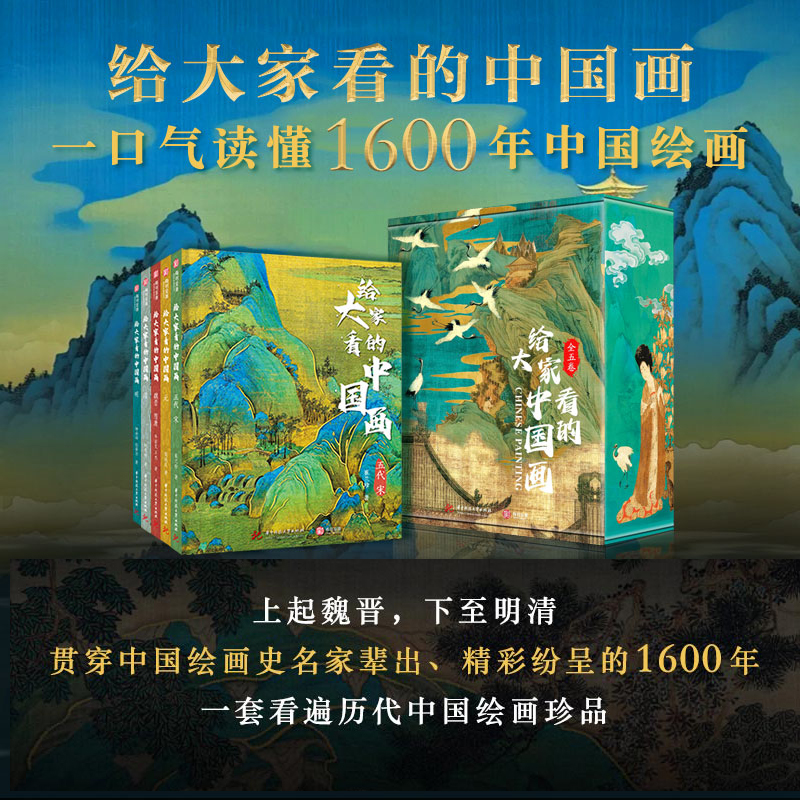

2024新書推薦:給大家看的中國畫(全5冊) 重達5公斤

NT$1699

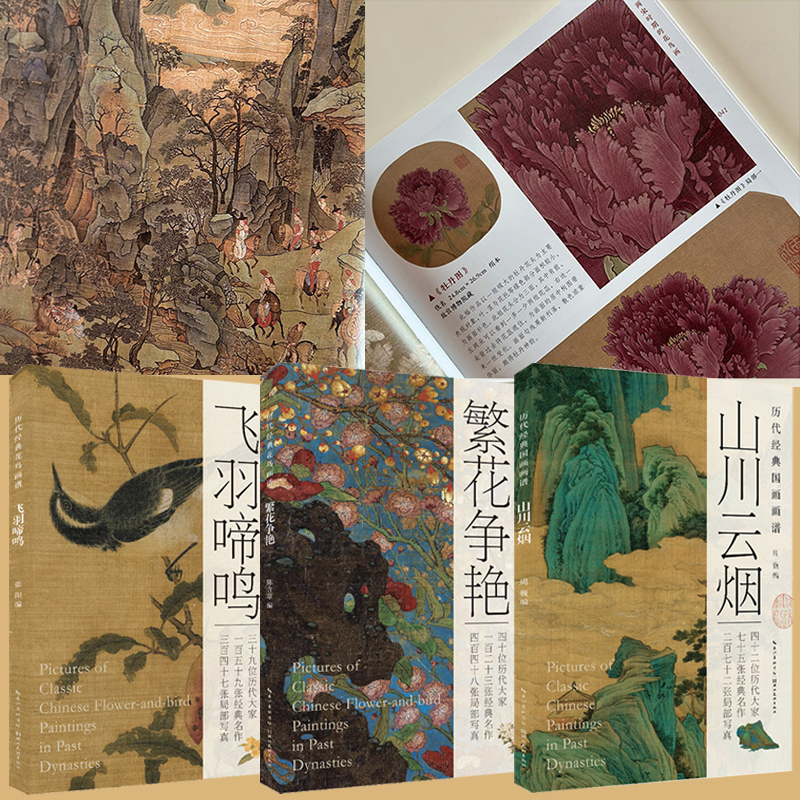

歷代經典國畫畫譜【山川雲煙+繁花爭豔+飛羽啼鳴】全三冊

NT$1399

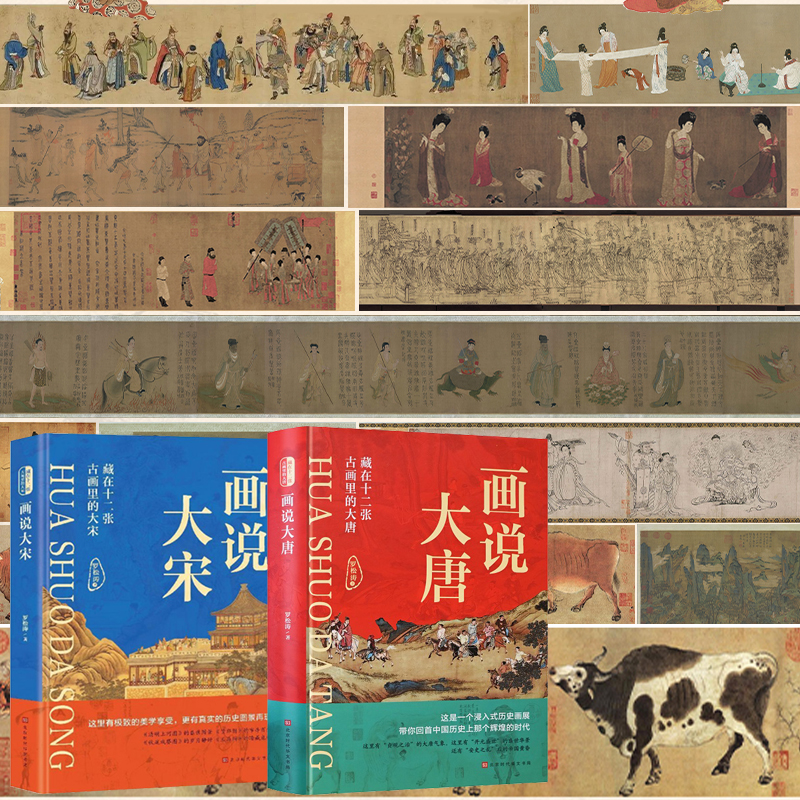

畫說【大唐+大宋】——藏在十二張古畫裏的【大唐+大宋】全兩冊

NT$2200

彩繪版四大名著:西遊記+紅樓夢+水滸傳+三國演義(全8冊)

NT$2750

中國畫傳統技法教程:青綠山水畫日課+沒骨蔬果日課+沒骨花卉日課+沒骨竹子畫法(全四冊)

NT$1599

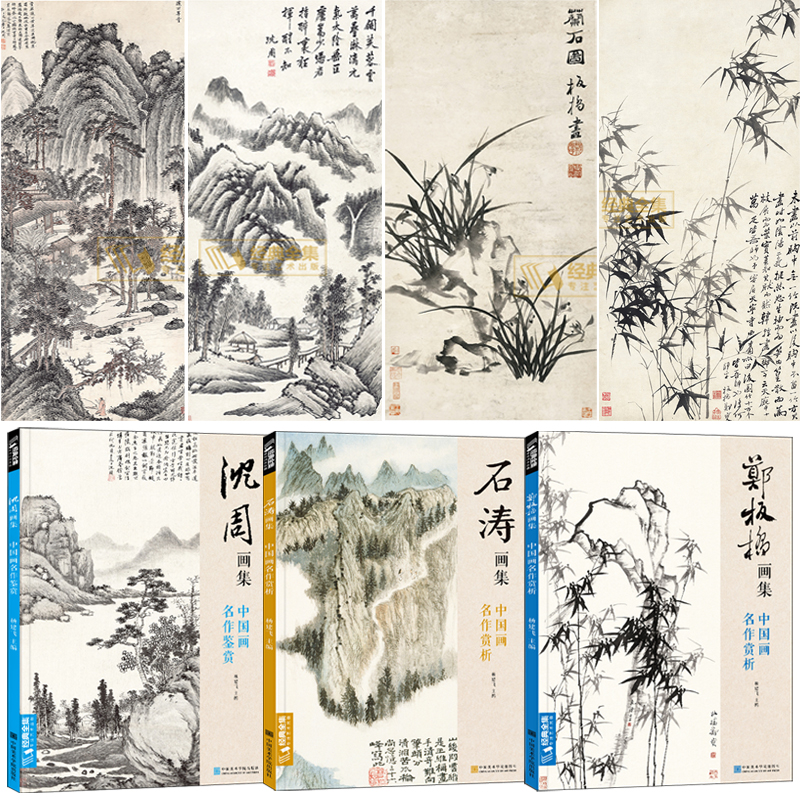

沈周畫集+石濤畫集+鄭板橋畫集(全三冊)

NT$2060

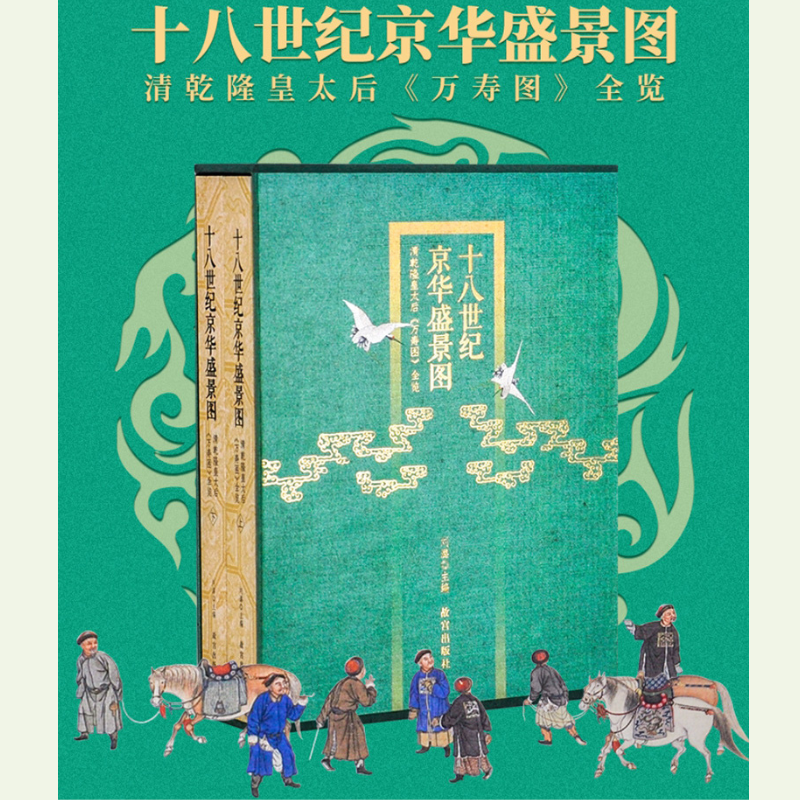

【十八世紀京華盛景圖 】(清乾隆皇太后《萬壽圖》)函裝,重達2.4公斤

NT$1568

《上林賦》長卷字帖全篇五米手捲

NT$1800

中國歷代鞍馬畫譜(精裝插盒)22.5cm*30.5cm*4.5cm 2.6公斤重

NT$1836

宋徽宗趙佶【精選畫集】

NT$2800

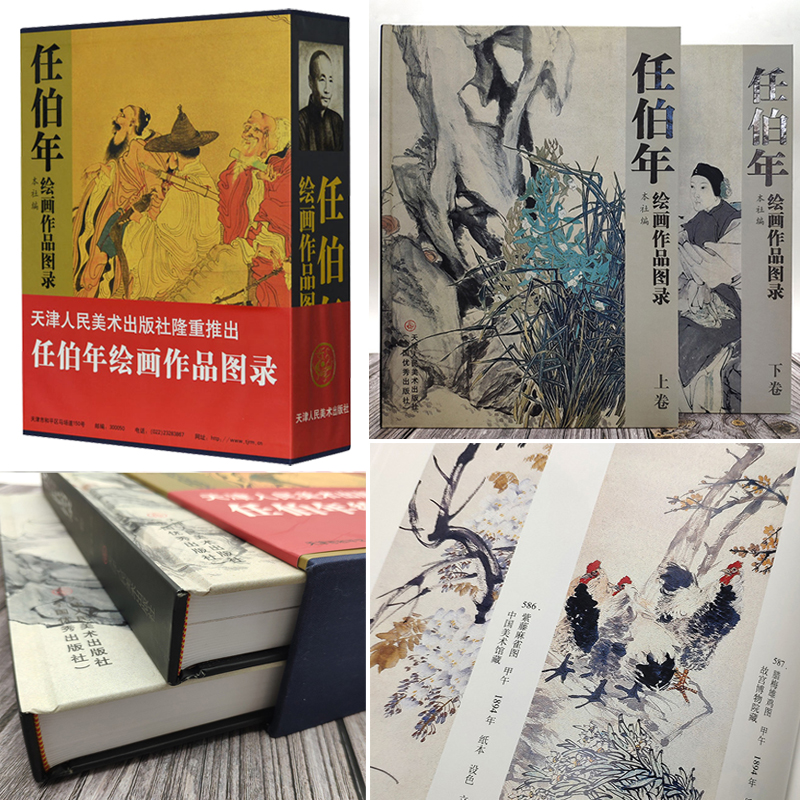

任伯年任頤繪畫作品圖錄(全兩冊)精裝16開(重達3.98公斤)

NT$2000

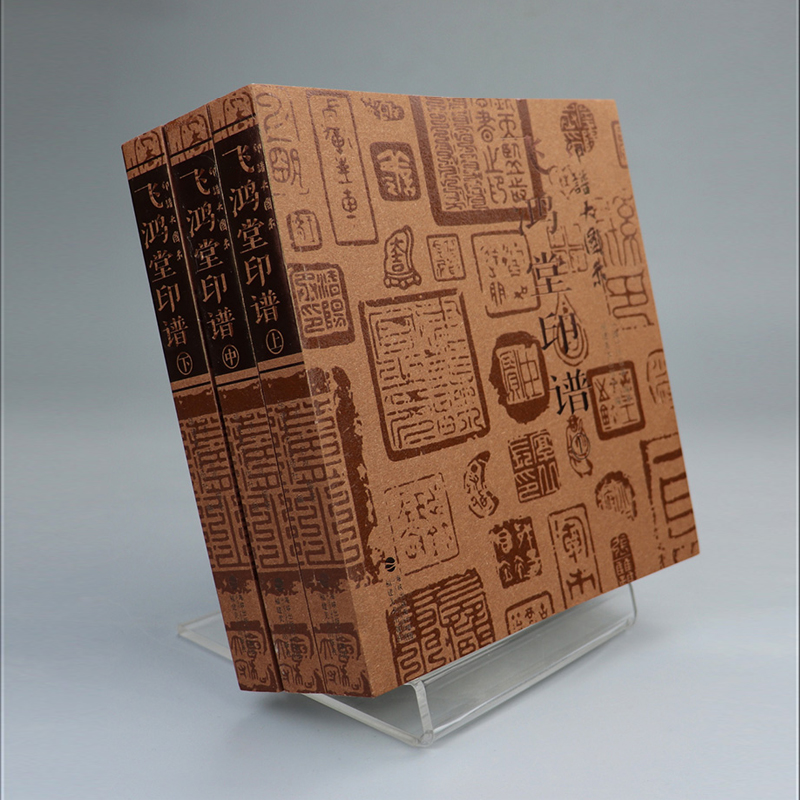

印譜大圖示:飛鴻堂印譜(全三冊)

NT$3000

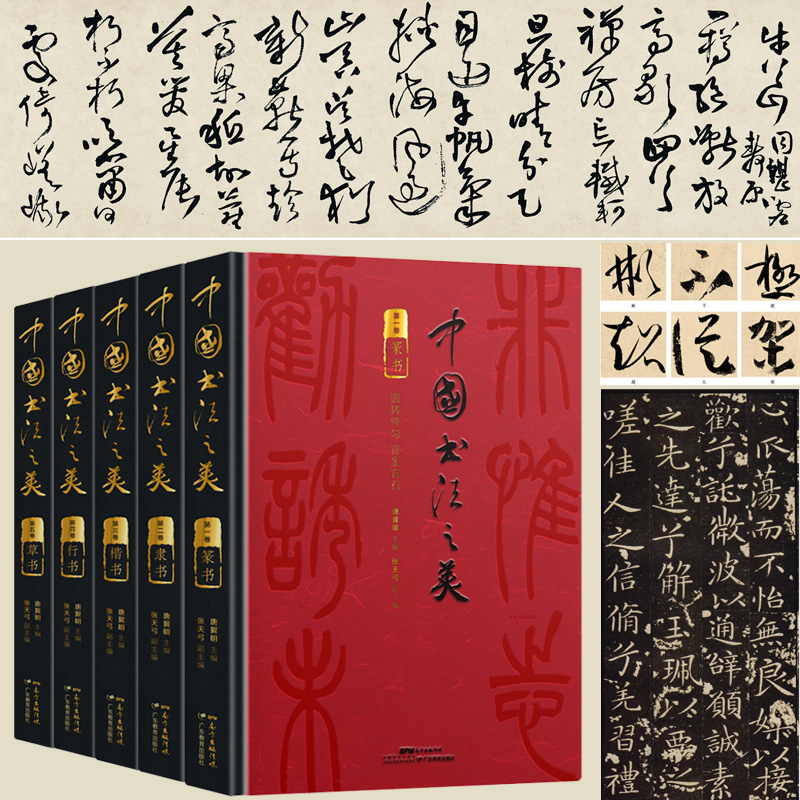

三千年中華書法史【中國書法之美:篆隸楷行草】 (全五卷)

NT$1500

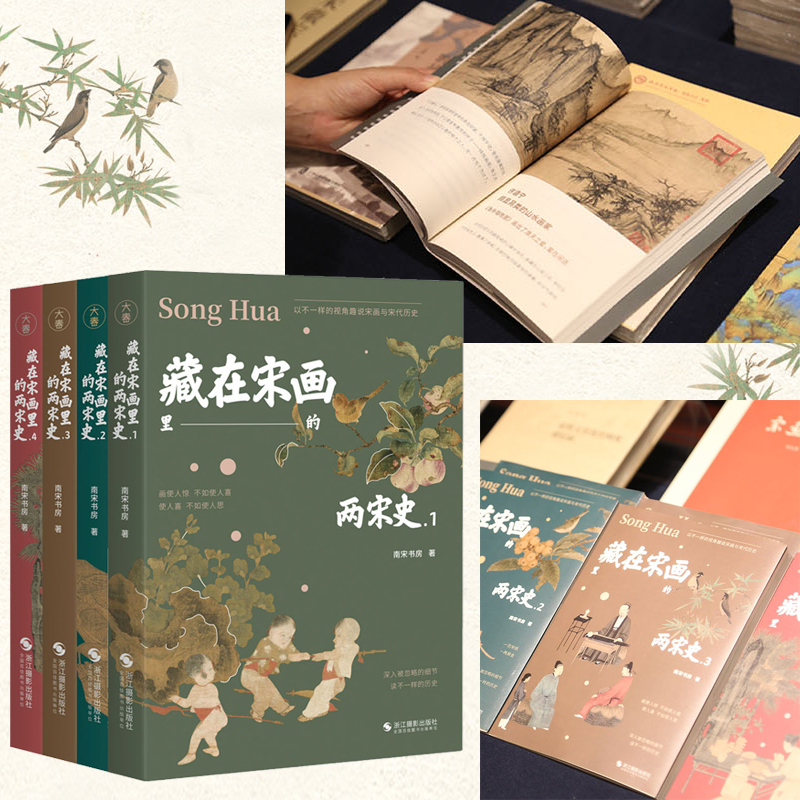

藏在宋畫裡的兩宋史(全四冊)

NT$1399

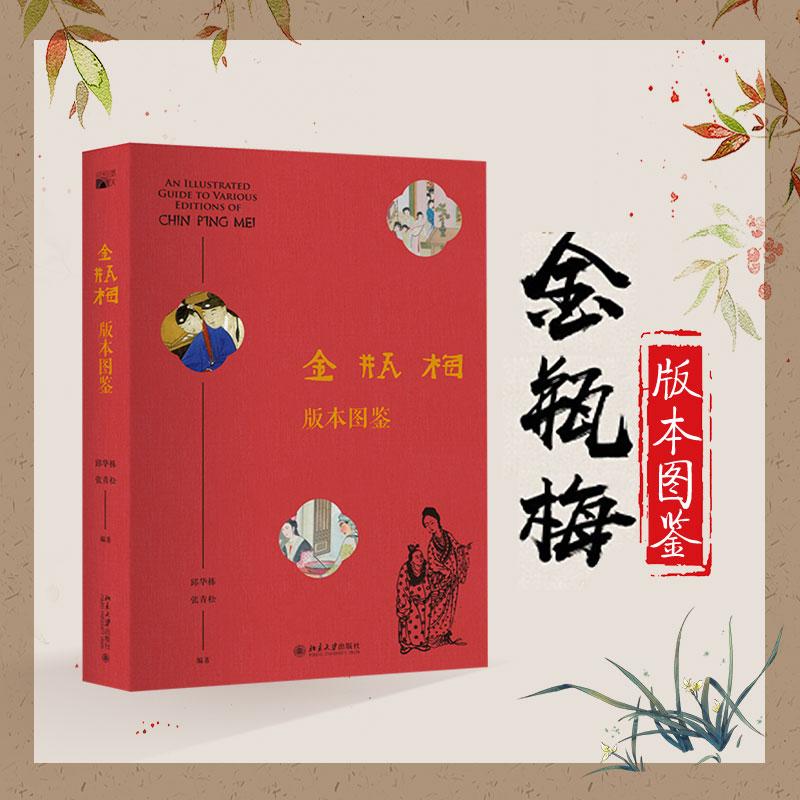

【金*梅版本圖鑒】

NT$1500

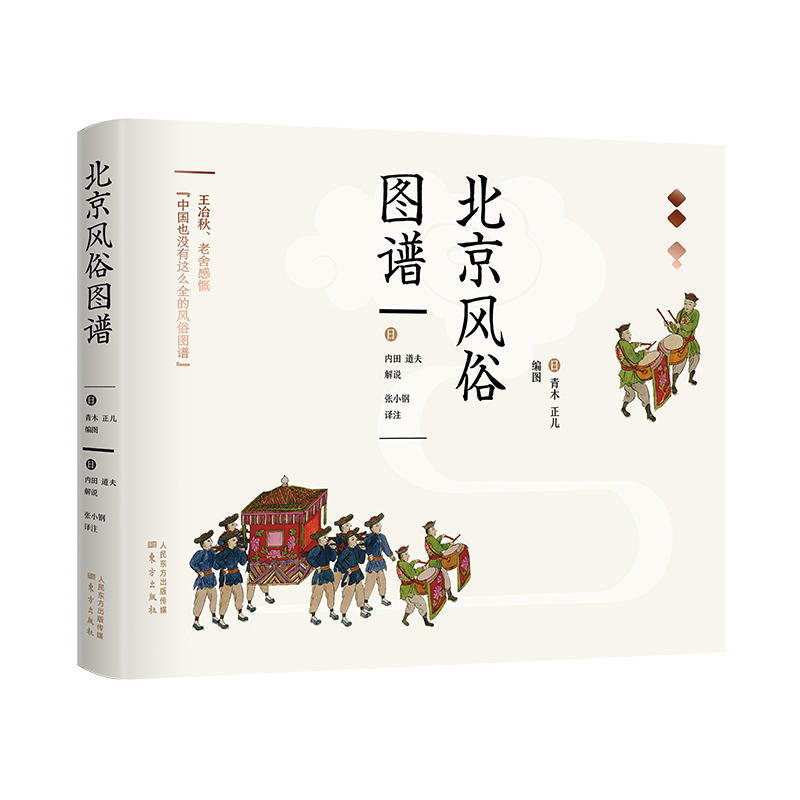

【精裝】北京風俗圖譜

NT$1800

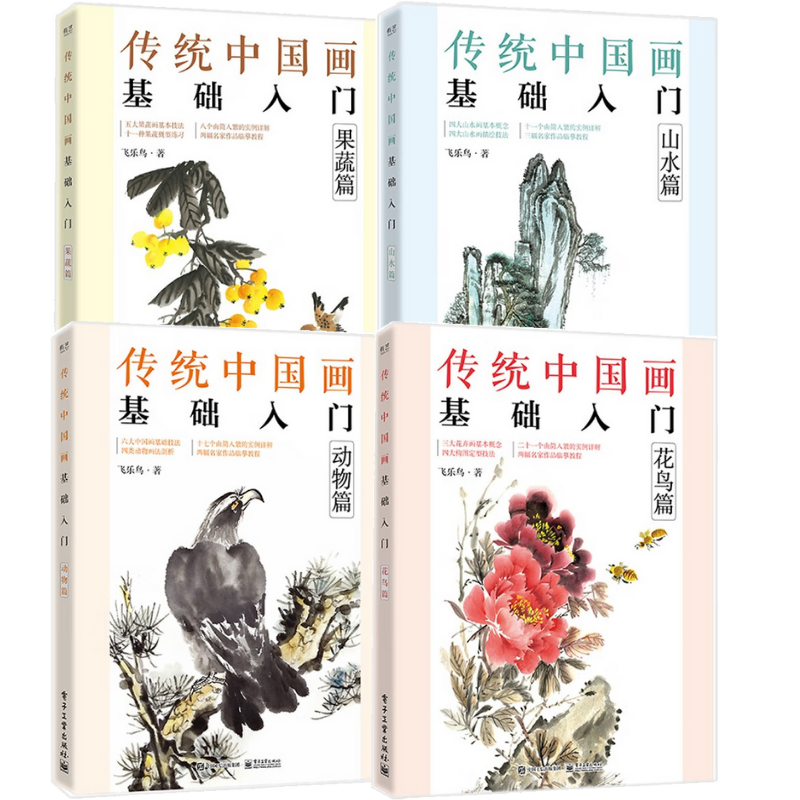

傳統中國畫基礎入門(花鳥篇+山水篇+果蔬篇+動物篇)4冊

NT$2100

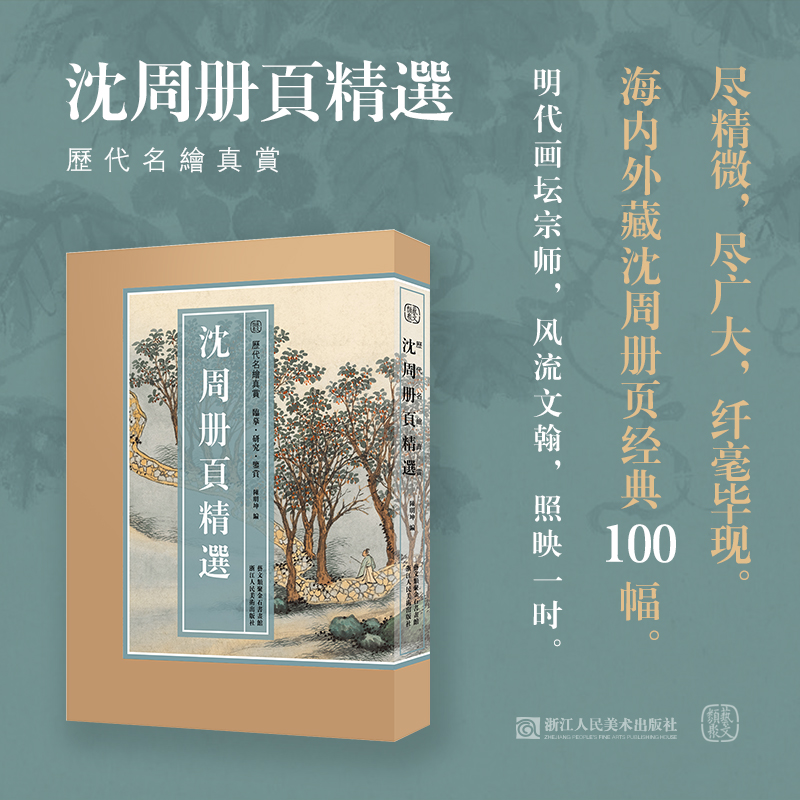

【8開單片盒裝】歷代名家冊頁精選

NT$1800

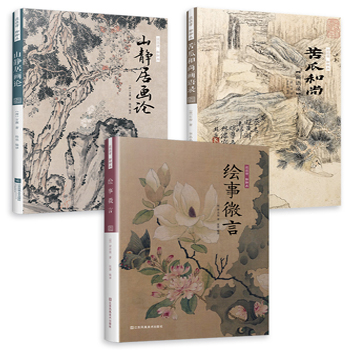

談談詩聊聊畫:苦瓜和尚畫語錄+山靜居畫論+繪事微言(全三冊)

NT$1985

清初四僧繪畫(全5冊)

NT$1620

北齊校書圖+洛神賦圖+韓熙載夜宴圖(全套三冊)

NT$1999

古畫微+中國繪畫的深意+觀物+心畫(全四冊)

NT$5800

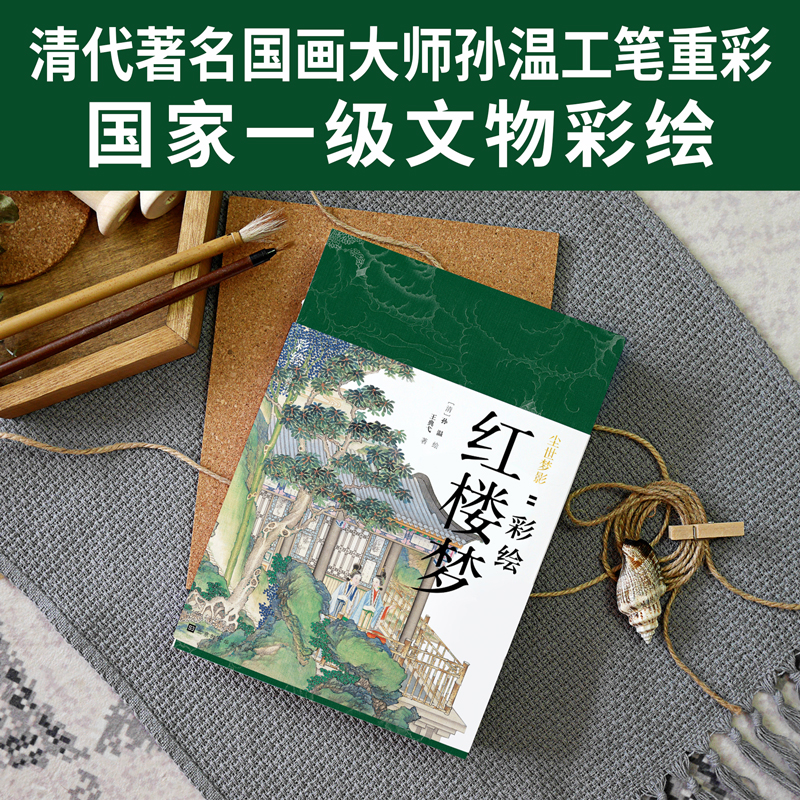

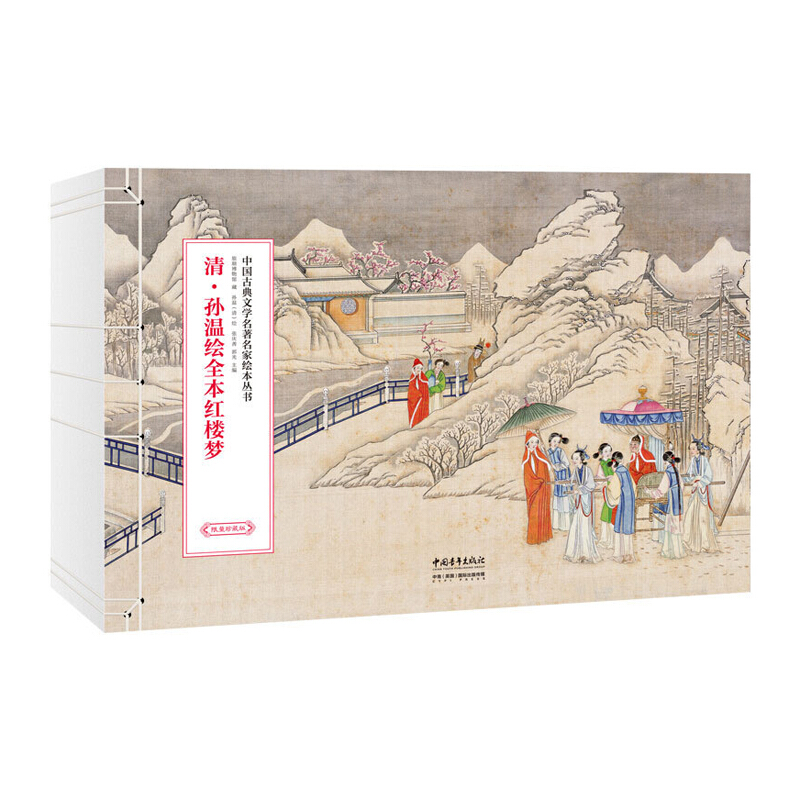

【限量珍藏版】清·孫溫繪全本紅樓夢 440*300mm 470頁

NT$2800

鄭板橋藝術珍品集 一函兩冊 宣紙線裝繁體豎排本

NT$1399

詩經草木繪+楚辭飛鳥繪(全兩冊)

NT$1450

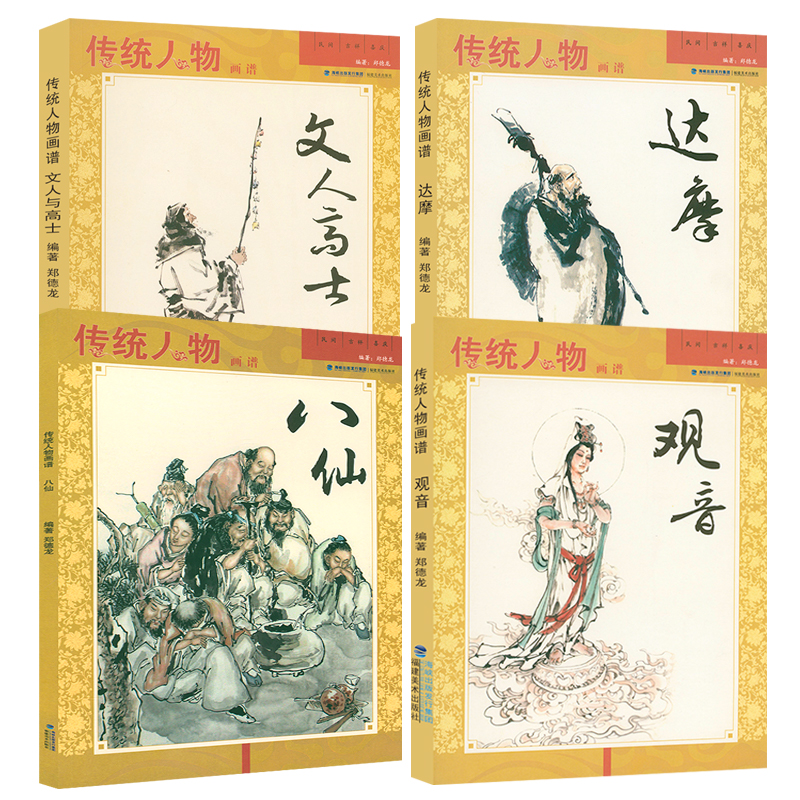

傳統人物畫譜:觀音+八仙+達摩+文人高士(共4冊)

NT$1250

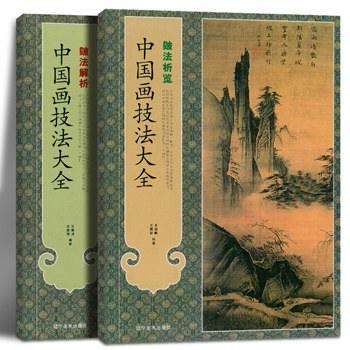

中國畫技法大全系列:皴法析覽+皴法解析(全兩冊)