支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

張耕華教授導讀呂思勉先生通史代表作,新增近二百六十幅圖,圖文相釋,輕鬆呈現風行九十餘年的中國史經典。

◎撰者舊學精深,兼收新學。

呂思勉先生生於詩書傳世之家,通曉經、史、子、集,尤其精通史部文獻,讀過數遍二十四史,撰寫讀史札記百餘萬言。同時又受梁啓超“新史學”運動影響,積極研讀當時傳入的新學說、新理論,比如社會學、經濟學、唯物史觀等顯學,又能以本土化術語加以使用,“新舊交融,似舊實新”(《呂思勉全集·總序》)。

◎導讀辨析文本,表彰讀本。

特邀華東師範大學歷史系教授張耕華先生做了全文審讀,並撰寫《導讀》。張教授爲國內研究呂思勉的專家,已出版多部研究論著,近十餘年來花巨大心力整理出版呂先生的手稿文獻。《導讀》重點從作爲教科書的文本特點出發,強調這本《中國通史》作爲“讀本”,優於習見“教本”“考本”的特色所在,指出歷史學習中“讀本”在揭示微妙變化、歷史內情方面的價值,幫助讀者“讀出”“讀懂”。

◎通史出版九十餘年,合力再塑新經典。

呂思勉先生這部通史讀本出版已有九十餘年,重印、再版難有準確計數。《中國通史》原名爲《復興高級中學教科書 本國史》,分爲上下兩冊,最早出版於1934年,先後印行近兩百次,中間亦有修正。此次新版,文字上仔細審校,改正部分形近和出處訛誤,生僻字詞加註音義,長段落適當分段,再加上專家導讀、新增配圖,合力升級這部通史經典,以期被更多當代非專業讀者認可,並作爲通史啓蒙讀物。

◎適應閱讀新風尚,上下求索選好圖。

根據視覺時代下的閱讀新風尚,“無圖不成書”,“無圖不讀書(通俗類)”,搜集並甄選與書中內容密切相關的圖片近二百六十幅,不僅來源廣,而且類型多,涉及繪畫、書法、碑拓、壁畫、石刻、瓦當、舊刻本、手稿、老照片、年畫、版畫、漫畫,等等。版式舒朗大氣,文字與衆圖交輝,可謂是讀圖時代的通史佳作。

呂思勉先生是民國史學大家,所撰寫的歷史讀本廣受讀者青睞。《中國通史》原爲呂思勉先生爲復興高級中學撰寫的本國曆史教科書,自出版以來暢行九十餘年。這部通史分爲緒論、上古史、中古史、近代史、現代史、結論共六編,概述了從上古時期至20世紀30年代的中國歷史。用白話文書寫,行文舒暢,史事與史識兼備,是公認的通史佳作。

此次再版重印,一方面據修正本增補了八章內容,將時間延伸到20世紀40年代,使第五編現代史部分的內容更加充實;另一方面改正了個別文字和引文出處訛誤,對生僻字詞增加註音和簡釋,較長段落適當分段;還配有近二百六十幅圖片,又特約華東師範大學歷史系教授張耕華先生撰寫導讀。圖文導讀版不僅極大提升了通史“悅讀”的體驗,而且有助於加深讀者對該書學術地位之認識,是廣大讀者研讀中國歷史、瞭解傳統文化的優秀讀本。

呂思勉(1884—1957)

字誠之,筆名駑牛、程芸、芸等,江蘇常州人。中國現代著名史學家。曾任中華書局、商務印書館編輯。1926年至1951年任上海光華大學教授、歷史系主任。1951年高等學校院系調整,入華東師範大學歷史系,任歷史學一級教授。1957年病逝於上海,享年74歲。2018年,入選上海市社會科學界聯合會推出的首批“上海社科大師”。呂思勉先生畢生致力於歷史研究和教學,爲教學與研究互動之楷模。學術體系博大精深,貫通與專精兼具,在通史、斷代史、社會史、民族史、文學史、文字學等領域皆有建樹。教學之餘,勤於著述,主要著作有《白話本國史》《呂著中國通史》《先秦史》《秦漢史》《兩晉南北朝史》《隋唐五代史》《呂著中國近代史》《先秦學術概論》《經子解題》《理學綱要》《宋代文學》《中國社會史》《中國民族史》《呂著史學與典籍》《文字學四種》《呂思勉讀史札記》等,後被彙集爲《呂思勉全集》。

張耕華

1952 年生,浙江鄞縣人。華東師範大學歷史系教授、博士生導師,呂思勉研究中心主任。主要從事史學理論、史學史、中國古代史的教學和研究工作。長期參與、主持呂思勉先生學術著作的校訂和出版,以及呂先生各種學術資料的蒐集整理工作。先後出版《人類的祥瑞——呂思勉傳》《史學大師——呂思勉》《歷史哲學引論》等。

導讀 張耕華

例言

第一編 緒論

第一章 歷史的定義和價值

第二章 我國民族的形成

第三章 中國疆域的沿革

第四章 本國史時期的劃分

第二編 上古史

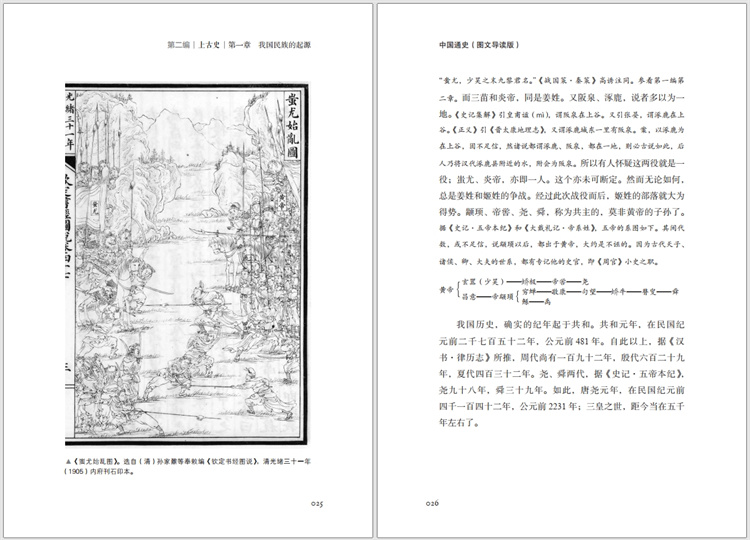

第一章 我國民族的起源

第二章 太古的文化和社會

第三章 唐虞的政治

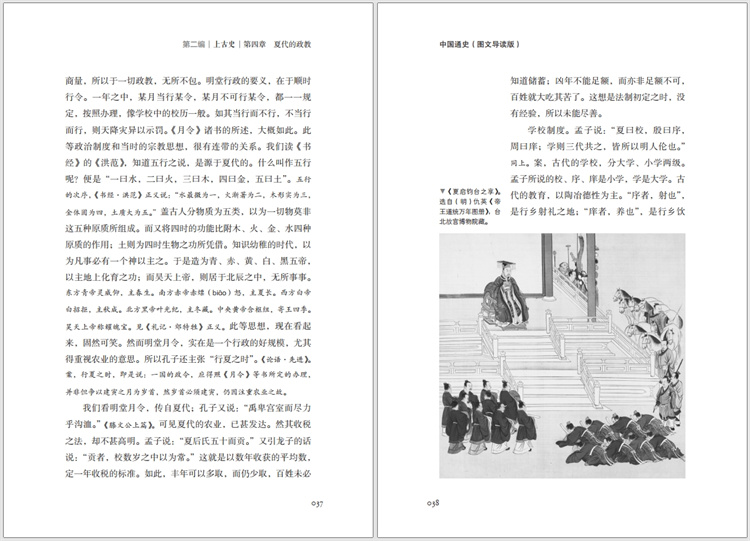

第四章 夏代的政教

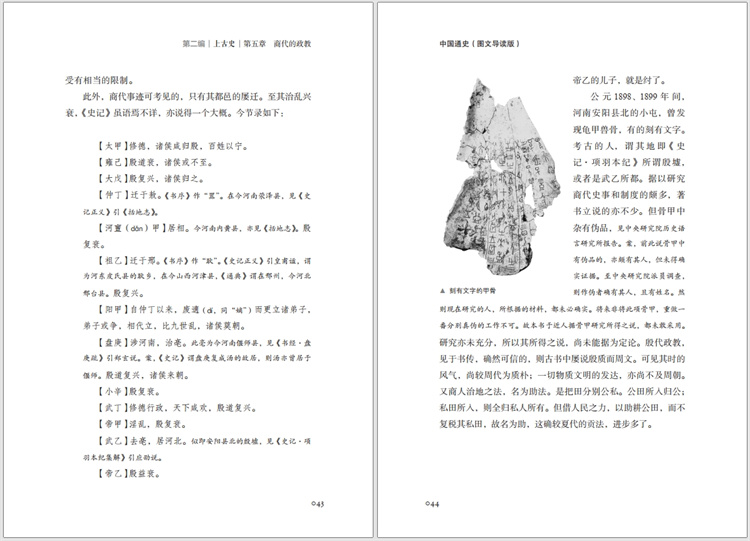

第五章 商代的政教

第六章 周初的政治

第七章 古代的封建制度

第八章 我國民族的滋大

第九章 春秋的霸業

第十章 戰國的七雄

第十一章 中原文化的廣播和疆域的拓展

第十二章 春秋戰國的學術思想

第十三章 春秋戰國的政制改革

第十四章 上古的社會

第三編 中古史

第一章 秦之統一及其政策

第二章 秦漢之際

第三章 前漢的政治

第四章 新莽的改制

第五章 後漢的政治

第六章 兩漢的制度

第七章 秦漢的武功

第八章 兩漢對外的交通

第九章 兩漢的學術

第十章 佛教和道教

第十一章 兩漢的社會

第十二章 三國的鼎立

第十三章 晉的統一和內亂

第十四章 邊徼民族和漢族的同化

第十五章 南北朝的對峙

第十六章 魏晉南北朝的制度

第十七章 魏晉南北朝的文化

第十八章 魏晉南北朝的社會

第十九章 隋之統一與政治

第二十章 唐的開國及其盛世

第二十一章 隋唐的武功

第二十二章 隋唐的對外交通

第二十三章 隋唐的制度

第二十四章 隋唐的學術和文藝

第二十五章 佛教的分宗和新教的輸入

第二十六章 中外文化的接觸

第二十七章 唐中葉以後的政局

第二十八章 隋唐的社會

第二十九章 五代的混亂

第三十章 宋的統一及其初年的政治

第三十一章 變法和黨爭

第三十二章 遼夏金的興起

第三十三章 宋和遼夏的關係

第三十四章 宋和金的關係

第三十五章 宋的學術思想和文藝

第三十六章 宋的制度和社會

第三十七章 元的勃興和各汗國的創建

第三十八章 中西文化的交通

第三十九章 元的制度

第四十章 元帝國的瓦解

第四十一章 明初的政局

第四十二章 明和北族的關係

第四十三章 明朝的殖民事業和外患

第四十四章 明末的政局

第四十五章 明的制度

第四十六章 元明的學術思想和文藝

第四十七章 元明的宗教和社會

第四編 近代史

第一章 明清之際

第二章 歐人的東略

第三章 基督教和西方科學的傳入

第四章 清初的內政

第五章 清初的外交

第六章 清代的武功

第七章 清中葉的內亂

第八章 鴉片戰爭

第九章 太平天國和捻黨之役

第十章 英法聯軍之役

第十一章 璦琿條約和北京條約

第十二章 西北事變和中俄交涉

第十三章 晚清的政局

第十四章 中法戰爭和西南藩屬的喪失

第十五章 中日戰爭

第十六章 中俄密約和沿海港灣的租借

第十七章 維新運動和戊戌政變

第十八章 八國聯軍和辛丑條約

第十九章 遠東國際形勢

第二十章 日俄戰爭和東三省

第二十一章 清末的憲政運動

第二十二章 清代的制度

第二十三章 清代的學術

第二十四章 清代的社會

第五編 現代史

第一章 革命思想的勃興和孫中山先生

第二章 清季的革命運動

第三章 辛亥革命和中華民國的成立

第四章 二次革命的經過

第五章 民國初年的外交和蒙藏問題

第六章 帝制運動和護國軍

第七章 “二十一條”的交涉

第八章 復辟之役和護法之戰

第九章 參戰的經過和山東問題

第十章 華盛頓會議和中國

第十一章 軍閥的混戰

第十二章 中國國民黨的改組和國民政府的成立

第十三章 五卅慘案和中國民族運動的進展

第十四章 國民革命的經過

第十五章 五三慘案和對日之交涉

第十六章 關稅自主的交涉經過

第十七章 廢除不平等條約的經過

第十八章 中俄的齟齬

第十九章 日本的侵略東北

第二十章 全面抗戰的前夕

第二十一章 抗戰建國的經過(一)

第二十二章 抗戰建國的經過(二)

第二十三章 抗戰建國的經過(三)

第二十四章 抗戰建國的經過(四)

第二十五章 戰時外交與國際合作

第二十六章 國民政府的政治

第二十七章 現代的經濟和社會

第二十八章 現代的教育和學術

第六編 結論

第一章 我國民族發展的回顧

第二章 中國對於世界的使命

導 讀

◎ 張耕華

一

嚴耕望先生曾在《治史三書》中說到過民國時期的史學四大家。他說:“論方面廣闊,述作宏富,且能深入爲文者,我常推呂思勉誠之先生、陳垣援庵先生、陳寅恪先生與錢穆賓四先生爲前輩史學四大家,風格各異,而造詣均深。”嚴耕望:《怎樣學歷史——嚴耕望的治史三書》,遼寧教育出版社2006年版,第240頁。這“方面廣闊,述作宏富,且能深入爲文者”,是說四大家的共性;又說“風格各異”,當是說四大家在治史風格上又各有個性。四大家的治學,“各異”在哪裏?嚴先生沒有展開論說。但這是一個很有趣的話題。我想:有一個個性差異是顯而易見的,即呂先生長期從事文史的教學工作,在文史方面寫過很多種教科書或教學參考書,還發表過不少引導學生和職業青年學習歷史的文章。換言之,呂先生特別重視文史教育,在文史教學和文史教科書的編撰方面有很大的貢獻。這是他與其他三位先生的一個不同點。

呂先生自二十二歲起就開始了他的教師生涯,最初任教的是常州私立溪山兩級小學堂,其後由小學、中學,到大學,一生沒有離開過課堂的講臺。他先後任教過的學校有:蘇州東吳大學(1907)、常州府中學堂(1908)、南通國文專修科(1909)、上海私立甲種商業學校(1911)、瀋陽高等師範學校(1920)、蘇州省立第一師範學校(1923)、上海滬江大學(1925)、上海光華大學(1926)、安徽大學(1932)、常州青雲中學、常州輔華中學(1942、1943)、上海華東師範大學(1952)等。他講授過的課目,最多的當然是歷史與國文,此外還有地理、文字學、商業經濟等。編著出版的中小學教科書,涉及歷史、國文、地理、修身等好幾個門類,其中尤以歷史教科書爲最多。

呂先生編撰並正式出版的中小學歷史教科書和教學參考書,目前能找到的共有九種:(1) 《高等小學校用 新式歷史教授書》(六冊,中華書局1916年版),(2) 《高等小學校用 新法歷史參考書》(六冊,商務印書館1920年版),(3) 《新學制高級中學教科書 本國史》(商務印書館1924年版),(4) 《高中本國史》(二冊,上海民智書局1931年版),(5) 《復興高級中學教科書 本國史》(二冊,商務印書館1934年版),(6) 《高中複習叢書 本國史》(商務印書館1935年版),(7) 《初中標準教本 本國史》(四冊,上海中學生書局1935年版),(8) 《初級中學適用 本國史補充讀本》(上海中學生書店1946年版),(9) 《更新初級中學教科書 本國史》(四冊,商務印書館1937年版)等。據李永圻先生《呂思勉先生編年事輯》1924年所記,“先生編著的《更新初中本國史》四冊……由商務印書館出版”。但此書至今尚未找到。見《呂思勉先生編年事輯》,上海書店出版社1992年版,第119頁。此外,還有爲青年學生自修學史而編著的《白話本國史》、爲光華大學歷史系的教學而編寫的《呂著中國通史》,以及用於歷史教學的各種油印教科書,總計有十五六種。《白話本國史》全稱《自修適用白話本國史》,其編著就是爲了提供給學生和職業青年自學中國史之用。此外,還有當年學校的油印講義,以及幾種由當年學生記錄成冊的講義,現在經過整理出版成書的,也有四種:(1) 《本國史(元至民國)》(1942年任教常州青雲中學高二本國史講義,黃永年記),(2) 《中國文化史》(1942年任教常州青雲中學高二課程講義,黃永年記),(3) 《中國近百年史概論》(1942、1943年任教常州輔華中學[今常州市第三中學]的油印講稿),(4) 《本國史複習大略》(1944、1945年在常州郊外湟裏[今常州埠頭]博文中學“中國史講座”油印講義)。呂先生以一己之力,在研究和著述學術著作之外,還編寫了這麼多歷史教科書、參考書,這在同時代的史學家裏,是很罕見的。這些文史教科書,近年來也很受讀者的歡迎,各出版社已有多次的重印和再版。此次再版重印的這部《中國通史(圖文導讀版)》,就是上文所列的《復興高級中學教科書 本國史》(下文簡稱《中國通史》)。

這部《中國通史》,原分上、下兩冊,由上海商務印書館印刷發行,上冊初版於1934年2月,下冊初版於同年的8月。此書在當時頗受教師和學生的歡迎,十多年間曾一再再版重印。如上冊在1946年9月已加印到第七十九版,1948年5月又有修正本的第二十版;下冊在1941年6月加印到第五十八版,1948年10月又有修正本的第八十二版等。《中國通史》上起遠古社會,下止1930年代。1947年,應出版社的要求,呂先生對《中國通史》做了一次較大的修訂和增補。此次增補而新版的封面與版權頁上,在書名之前都標有“修正本”三字。目前所能找到的“修正本”,有1947年12月第七十九版和1948年10月第八十二版,而1947年5月的第一百版,還是按初版重印。增補集中在該書的現代史部分,在第十九章“日本的侵略東北”之後,增加了“全面抗戰的前夕”“抗戰建國的經過(一)(二)(三)(四)”“戰時外交與國際合作”等六個章節,用來補寫自“九一八”事變到抗戰勝利的一段史事,原“國民政府的政治”以下的三個章節,也有不少修訂和增補,年代的下限延伸到1946年。此次再版重印的這部《中國通史》,選用的就是這個修正本。二

與今日學校通用的歷史教科書相比,呂先生的這部《中國通史》有什麼不同呢?那就是:今日通用的教科書,都可以稱之爲“教本”或“考本”,而呂先生寫的這部《中國通史》,雖然也用作高中歷史課的教科書,但它可稱爲歷史學習的“讀本”。什麼是歷史學習的“教本”“考本”與“讀本”呢?大體說來,“教本”“考本”主要是用作歷史教學和考試的依據;而“讀本”雖然也可用作“教本”和“考本”,但相對而言,又多了一層歷史學習的拓展閱讀和參考資料的作用。當然,這樣的區分,也不能做絕對的理解,只是就其主要特徵和差異來說,兩者有明顯的不同。

歷史教科書之所以有“教本”“考本”與“讀本”的區分,實在與歷史學習上的特殊性有關。學過歷史的人都會有這樣的體會:許多在“教本”“考本”或教師在課堂上講授的歷史知識,其實都還不能太確定,有許多並不能成爲定論,並不能“一錘定音”。然而,爲了顧及中小學生的認知水平,編寫給中小學生的歷史“教本”和“考本”,就不得不將不太確定的,寫得確定一些;不甚清晰的,寫得清晰一些;不能“定論”“定音”的,則往往下了“定論”“定音”式的論斷。而另一方面,在對史事的存疑、質疑上,則多有省略或淡化。呂先生的這部著述,預設的讀者對象是高中學生,他們的歷史知識已有一定的積累,文史的素養也有一定的基礎。所以,在編寫上就可以“教本”兼有“讀本”的屬性。有些該存疑、質疑的地方,就可以徑直地向讀者說明;有些雖經過精細的考證,但也告訴學生“不能徑作爲事實”(例言,第3頁。下引《中國通史》均引自本書,僅注頁碼)。這種情況,在“教本”或“考本”上是看不到的,而在“讀本”上卻成爲重要的歷史內容。如本書的上古史一段說漢族的由來,呂先生就坦言:

漢族由來的問題,實在還未到解決的機會。與其武斷,毋寧闕疑了。(第22頁)

寫黃帝與炎帝的阪泉、涿鹿之戰,也明說此事“未可斷定”:

阪泉、涿鹿,昔人多以爲兩役。……而《大戴禮記》只有黃帝和炎帝戰於阪泉之文,更無與蚩尤戰於涿鹿之事。而且蚩尤和三苗,昔人都以爲是九黎之君。而三苗和炎帝,同是姜姓。又阪泉、涿鹿,說者多以爲一地。所以有人懷疑這兩役就是一役;蚩尤、炎帝,亦即一人。這個亦未可斷定。(第26頁)

雖然是“未可斷定”,又說“無論如何,總是姜姓和姬姓的爭戰。經過此次戰役而後,姬姓的部落就大爲得勢”(第26頁)。這裏,呂先生在存疑、質疑之中,仍分辨出存信、可信的史事真相,這就與一味的疑古大不相同。同樣,寫堯、舜、禹的禪讓,也說史籍上的記載“頗多可疑之處”,但我們仍可以從中讀出史事的真相:

讀書當各隨其時的事實解之,不必執定成見,亦不必強以異時代的事情相比附。堯、舜、禹的禪讓,具體的事實如何?因爲書缺有間,已難質言。昔人說:“五帝官天下,三王家天下。”我們讀史,但知道這時代有一種既非父子、亦非兄弟,而限於同族的相襲法就是了。(第33頁)

又如,“教本”“考本”中敘歷史的制度,總是寫得比較“實”。而呂先生卻叫讀者注意它“虛”的一面。如中古史“隋唐的社會”一章,涉及晉朝戶調式、北魏均田令和唐朝的租庸調法,呂先生在陳述這些制度的內容之後,又說:

此等制度果能盡力推行,亦足使農人都有田可種,而且無甚貧甚富之差。然而政治上有名無實的措施,敵不過社會上自古相沿的習慣。所以民間的兼併如故。而史稱“開元之世”,其兼併,且過於漢代成、哀之時。授田之法,既已有名無實……(第235頁)

其實,文本上的制度,總是偏於理想、偏於規整,而實施上卻常常是有名無實,或大打折扣。又如“宋的制度和社會”一章,說到當時的“商稅”:

商稅,起於唐代的藩鎮,而宋因之。州縣各置收稅的機關,名之爲務。稅分過稅和住稅兩種。過稅取百分之二,住稅取百分之三。所稅的物品和其稅額,各處並不一律。照例都應得榜示出來,然而實際能否一一榜示,榜示之後,能否確實遵守,就很難言之了。(第281—282頁)

古人說“讀書不受古人欺”。明白了文本的記載不同於實際的施行,明白這裏的差距——甚至有很大的差距,那麼,你就不能照着文本去推想史實,不會照着所“說”去推想所“做”。讀了呂先生的這些論述,你就不會掉入史書中的這些“陷阱”。這是呂先生的這部《中國通史》優於現在通用的各種“教本”“考本”的地方。

...

又如,從乘車到騎馬的變化,看出古代文化的傳播和疆域的開拓:

古代交通多乘車;即戰陣,亦以車戰爲主力。戰國以後,則騎馬的漸多;戰陣上,亦漸用騎兵和步兵。這因古代交通只及於平地,而戰國時開拓漸及於山地之故。當時漢族多居平地,所謂夷、蠻、戎、狄,則多居山地。開拓漸及於山地,即是雜居的異族和我國民族同化的證據。(第67—68頁)

至於史事間的因果關係,史事的成敗得失,呂先生的評述也都中允、冷靜而不偏於義憤。如敘林則徐查辦禁菸,“兵怨之,夷怨之,私販怨之,莠民亦怨之,反恐逆夷不勝……”(第398頁)。觀此可知當時的禁菸如此之難,而反對禁菸的人如此其衆。說清初的中俄交涉失敗,都是“幾千年以來,不勤遠略,不飭守備,對於邊地僅事羈縻的結果”(第373頁)。“假如中國而有了西伯利亞的廣土,亦不過視爲窮北苦寒之地,置諸羈縻之列……”(第414頁)如何會想到立國於歐洲的俄國會越此萬里荒涼之地,以求海口於太平洋?至於無稅通商,關稅和財政的關係,應允之後無可挽回等等,都是當時夢想不到的。所以,近代對外交涉的種種失敗,實在是中西文化、國情上的差異所造成,怪不得哪一個人,也怪不得哪一件事。這類中允、客觀而又冷靜的評述,書中甚多,讀者如能細細閱讀,一定能獲得不少啓發和幫助。這又是呂先生的這部書優於一般的“教本”“考本”的地方。

20世紀40年代初,“太平洋戰爭”爆發之後,日寇進入了上海的租界,呂先生任教的光華大學停辦。次年8月,先生便攜了家眷回到常州的舊居,在城郊的青雲、輔華兩所中學裏任教。歷史學家黃永年先生正好在這時就讀於青雲中學的高二,這一學年,他聽了呂先生講授的本國史、國文、國學概論、中國文化史四門課程。他後來在回憶文章中說:呂先生“是我生平第一次遇到的好老師,是把我真正引進學問之門的導師”。“四門課合起來每週有十二小時,呂先生給我們整整講了一學年。後來才知道在大學裏也很難有機會聽名教授講那麼多鐘點。”黃永年:《回憶我的老師呂誠之先生》,《蒿廬問學記》,生活·讀書·新知三聯書店1996年版,第139、140頁。“真可謂‘三生有幸’!回憶起來,這一學年的收穫遠超過我以後上大學,開了眼界,掌握了讀書做學問的基本方法,也可以說爲我今後的治學奠定了基礎。”黃永年:《治學淺談》,《古代文獻研究集林》第三集,陝西師範大學出版社1995年版,第282頁。黃先生能在高二時就聽到名師、名家的授課,那是何等幸運的機遇;但“三生有幸”的事,那是“可遇而不可期”!名師、名家或不可遇,但名師、名家的著述仍在,且隨時可以閱讀。如此,讀呂先生的這部著述,無異於“有幸”聆聽了呂先生講授的歷史課。這就是我們今日仍要重印,並向讀者推薦這部《中國通史》的原因。

2024年8月

★從史前到當代,精闢講述中國數千年曆史的演變 考古學家爲何將史前文明比喻爲“滿天星斗”? “中國”的概念最早出現在什麼時候?如何演變? 秦漢時期的各種制度怎樣形成、發展,爲中國兩千年的封建時代奠定基石? ……

★追溯華夏文明源流,尋覓中華民族誕生、發展、融合的脈絡 中華民族如何一步步發展成今天以漢族爲主體的56個民族大家庭? 我們的身份認同與集體記憶來自何處? 我們的文化與外來文化有過怎樣的碰撞,爲何是“開而不放,傳而不播”? ……

★ 深刻探討文化何以自信,在複雜多變的當下,再思我們的文化根基與未來道路 科技發展與歷史研究如何並行不悖? 經濟全球化是否對當今文化發展造成衝擊? 傳統文化怎樣實現現代轉換? ……

中國悠長的歷史從何而起? 中華文明如何生根發芽、經久不衰? 中華民族怎樣繁衍生息,發展爲今天五十六個民族的大家庭? 葛劍雄教授近年的數十篇新作,以其深厚史學積澱與獨到現實洞察,從承載文明曙光的甲骨、青銅,到孕育無數燦爛文化的黃河、長江,再到影響區域與世界交流的運河與絲綢之路,娓娓道來中華文明的源起與發展。這不僅是對歷史的回顧,更是對文化自信的深刻探討,引導我們在複雜多變的當下,再思中國文化的根基與未來。

葛劍雄

復旦大學文科特聘資深教授、中國歷史地理研究所博士生導師,香港中文大學(深圳)圖書館館長、人文學院兼職教授,中央文史研究館館員,上海市文史研究館館員,《中華人民共和國國家歷史地圖集》第二、三冊執行主編。

何以中國

何以中國(代前言)

天時地利人和

歷史地理環境與中華文明

地理環境對中國古代文化和經濟的影響

人類文明發展的主線和歷史地理學的使命

河流與人類文明

古今絲路

絲綢之路的歷史地理背景

絲綢之路與西南歷史交通地理

《南方絲綢之路研究叢書》序

海上絲綢之路和海洋利益共同體

海洋文化與未來發展

滔滔黃河

黃河:中華民族的魂,中華民族的根

中華文明中的黃河“幾”字彎

《黃河·山水的記憶》序

《黃河·往日的記憶》序

《黃河·我們的記憶》序

浩浩長江

《長江》序

《三江源·歷史跫音》序

《三峽·山水的記憶》序

《三峽·往日的記憶》序

《三峽·我們的記憶》序

黃河長江交相輝映中華文明永葆青春

大運河好江南

運河概說

中國歷史地理中的運河

大運河歷史與大運河文化帶建設芻議

運河與江蘇文化

從“蘇鬆常太”到“滬蘇錫常”

從吳淞江到蘇州河

天堂杭州

中華文明中的江南文化

歷史:傳統與現實

中國歷史的傳統及其現實意義

是公衆引領史學,還是史學引領公衆

科技新進展與歷史研究

百年文人與近代中國——《百年文人:清晰或模糊的背影》序

由地理讀歷史——《三國地理》序

……

秦、兩漢時代:中央集權統一帝國的鞏固和延續(前221-220年)

1963年8月,陝西省寶雞縣(今寶雞市陳倉區)東北郊賈村出土的一件青銅器,後被命名爲“何尊”。1975年,考古學家發現在何尊底部鑄有一篇122字的銘文,其中有“宅茲中國”一句。何尊鑄造於周成王初年,約公元前11世紀後期,距今已有三千餘年,這是迄今爲止發現的最早的“中國”兩字。

銘文中有這樣一段話:“唯武王既克大邑商,則廷告於天,曰:餘其宅茲中國,自之義民。”大意是說,周武王在攻克了商朝的王都後,舉行隆重的儀式向上天報告:我現在在中國安家(建都)了,統治民眾。顯然,“中國”就是指周武王的王都。

爲什麼周武王的王都可以稱爲“中國”呢?這還得從五千年的中華文明史說起。

一、“中國”的由來

5800年前,文明曙光在中華大地出現。距今5500年到3500年在今浙江餘杭良渚、山西襄汾陶寺、陝西神木石峁、河南偃師二里頭等四處形成都邑性遺址,在黃河流域、長江流域、遼河流域形成其他中心性遺址。距今5100年到4300年,一些社會發展較快的地區相繼出現了早期國家,跨入了文明階段。距今4300年至4100年,長江中下游的區域文明相對衰落,中原地區持續崛起,在匯聚吸收各地先進文化因素的基礎上,政治、經濟、文化持續發展,爲進入王朝文明奠定了基礎。夏朝建立後,經過約二百年的發展,在河南偃師二里頭建造了同時期全國範圍內規模最大的都邑,在中原各地形成不少人口集中的聚邑。

這些都邑和聚邑,被稱爲“國”(囡)。“圓”是一個象形字①,中間的“口”代表人、人羣,下面的一橫代表一片土地。由於這片土地是這羣人生活和生產的基礎,必須有人拿着戈守衛着。爲安全起見,周圍還要建一圈牆——外面的一個大“口”。何尊中那個“圓”字的寫法還沒有外面這個大“口”。這樣的國當時已有很多,所以有了“萬國”的說法。“萬”不是一個確切的數字,而是一個形容詞,“萬國”形容國之多。相傳大禹在塗山(一般認爲在今安徽蚌埠市禹會區淮河東岸)大會諸侯,“執玉帛者萬國”。到夏朝,儘管國的數量仍不可能達到萬,但肯定會比大禹時代有所增加。

商朝的統治範圍和影響所及比夏朝更大,國的數量應該更多。隨着國家形態的形成和強化,以及行政中心功能的完善,商王的駐地由不斷遷移轉變爲長期穩定,成爲最大、最重要的國。盤庚遷殷後的二百多年間,商朝的首都一直在殷(今河南安陽殷都區)。殷雖然也是“萬國”之一,但其地位與重要性已遠在其他任何國之上,因而被稱爲“中國”。“中”本來是商人制作的一面特殊的大旗的名稱,用作集合部眾。每次召集時部眾都會圍繞聚集在這面大旗“中”的周圍,時間久了,“中”就衍生出“中心”“中央”“最重要的”等含義。中國,就是萬國的中心、中央,萬國中最重要的一個國,也就是何尊銘文中的“大邑商”。所以周武王在攻克商朝的首都“大邑商”後,可以向上天報告,“餘其宅茲中國”。不言而喻,到了周朝,周朝的首都——原來的宗周和新建的成周——就是中國,其地位高於萬國,也高於所有諸侯國的都城。直到東周初,“中國”還是周天子所在的周朝首都的專名,諸侯國的都城只能稱“都”。

進入春秋時代,周天子的權威逐漸喪失,“天下共主”的地位名存實亡。強大的諸侯在“尊王攘夷”的旗號下相互爭奪兼併,對因災禍而亡的小國不再興滅繼絕,而是直接吞併。春秋時有名有氏的國還有1000多個,到了戰國時已經只剩下秦、楚、齊、燕、韓、趙、魏七國和若干個附庸小國。周天子的實際地位已經降到了與附庸小國相當的程度,他的首都已不如七國中稍大一點的都城。七國中的任何一國都比他擁有更大的土地、更強的實力。“中國”早已不是周天子的專屬,諸侯國,特別是地處中原的諸侯國,都已將自己的都城或自己統治的國當作中國。中國還被稱爲“赤縣神州”,或稱爲“神州”。到公元前221年秦始皇滅六國,實現統一,他的首都咸陽當然穩居中國的地位,而六國的首都和疆域也都成了他的統治範圍,各自的“中國”概念也得以延續,所以整個秦始皇的統治區都成了中國。秦始皇二十八年(公元前219年)的琅邪臺刻石中稱:“六合之內,皇帝之土,西涉流沙,南盡北戶,東有東海,北過大夏。”這一廣闊的疆域都成了中國。

但秦朝的存在時間太短,這個“中國”概念尚未普及,在西漢前期還與傳統的、狹義的“中國”概念並存。狹義的“中國”相當於中原地區,如司馬遷在《史記·貨殖列傳》中所說“皆中國人民所喜好”,“中國人民”即指中原的居民。一方面,“中國”就是漢朝的代名詞,尤其是對外而言,如在漢宣帝議定匈奴呼韓邪單于的朝見儀式時,蕭望之提出的原則是“使於中國不爲叛臣”。另一方面,在漢朝內部,“中國”的定義還不一致,如對邊疆新設置郡縣的地區,當地民眾已經認同中國,但此前已經設置郡縣內的民眾還不將這些地方當作中國。漢朝疆域內一些尚未設置郡縣的區域和非華夏的部族聚居區,也往往被認爲不屬於中國。

《萬有引力書系何以中國》:

地中海及其沿岸地區有什麼特徵呢?第一,地中海是一個基本封閉的內海,它周圍都是陸地,封閉的。有兩個很小的口子,一個是西面的直布羅陀海峽,一個是東面的土耳其那裏的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。除了這些海峽,當然還要加上人工開挖的蘇伊士運河。地中海就是一個封閉的海,這是它一個特點。

第二個特點,在地中海中間還有衆多島嶼、半島和海灣。意大利亞平寧半島就伸到地中海中間,還有巴爾幹半島、西西里島、克里特島、馬耳他島、科西嘉島,以及希臘周圍那些個島,星羅棋佈,而且形成了很多天然的海灣。這兩個特點在古代非常重要,甚至是決定性的。我們知道工業化以前,還沒有機器動力的船,也沒有導航設備,在這麼一個封閉的內海,而且中間又有那麼多半島、島嶼、海灣,所以古代航海在地中海是最安全、最有效的。你從上海出去就是太平洋,事實證明在工業化以前,在大航海以前,人類是沒有辦法自如來往於太平洋,來往於那些大海大洋的。但是地中海呢,因爲周圍都是封閉的,比較安全,就是出了什麼事故,船還是可以就近靠岸或者到達彼岸,而且實際上在地中海航行沒有必要從這頭走到那頭,中間有很多島嶼可以過渡,可以停泊,還有很多海灣可以臨時停泊。爲什麼在古代地中海的航行那麼發達,那是因爲有這些條件。其他地方有這個條件嗎?你看我們中國儘管有那麼長的海岸線,有幾個地方有這樣的條件?唯一的一個地方就是渤海灣,相對比較接近這樣的條件。

但是它還有第三個條件、第四個條件,這是其他海洋所不具備的。海上航線的絕對距離不遠,因爲可以通過一個個島、半島過渡。地中海周圍是發達的多元的文明,羣星燦爛,兩河流域、埃及、希臘、羅馬、小亞細亞的文明,都是人類燦爛的文明,可以說人類古代最發達的文明都集中在地中海的周圍。我們講的四大文明之一印度,它主要的人種是雅利安人,歐洲過來的。它的文明早期都是希臘過來的。只有美洲的瑪雅文明,還有我們中國的中華文明,現在還沒有找到直接從地中海那邊傳過來的證據,但是其他文明都集中在地中海周圍,交相輝映,相互影響。這個特點是世界上其他任何海都沒有的。

地中海周圍經濟文化發達的地方都集中在沿海,像埃及,它主要集中在尼羅河三角洲。我曾經從直布羅陀海峽沿着海岸一直走到埃及,我們發現稍微往內陸一點的地方就是沙漠,就是一片荒原。城市、橄欖樹、農莊,都集中在地中海的沿岸。歐洲也是這樣,像意大利、希臘,內陸往往就是山、高原、丘陵,或者荒山,少量平原都集中在沿海。

這些條件決定了在地中海沿岸線周圍形成了一個非常發達的經濟文化地帶,這些地方從沿海到內陸距離不是很遠,所以這個發達的地帶也可以影響到內陸。當時海上絕對是最方便、有利的交通路線,比如從埃及到希臘、羅馬,如果在陸地上走,不知道什麼時候到得了,甚至根本不可能,在海上就很方便。不同的文明,不同的民族,不同的國家,無論是文明地進行交流,還是野蠻地進行戰爭征服,是經商還是掠奪,都可以通過海洋,海洋提供了最便利的條件。

地中海是一個獨立的海洋單元,以它爲基地,這裏的文明與其他海洋的文明基本上是隔絕的。在大航海以前,歐洲的航行主要在地中海里。阿拉伯人、波斯人中世紀已經航海到亞洲來,而地中海文明基本上就在自己的小環境裏。現在世界上主要的海洋觀念,歐洲的海洋觀,就是在地中海這樣一個特殊的地理背景下形成的。所以他們認爲海洋代表了文明,代表了希望,代表了財富,代表了開放。當年黑格爾認爲海邊的人一般都心胸開闊、目光遠大,馬克思也贊成這個觀點。這個海是指什麼海呢?地中海。如果是中國的海,在古代,在海邊哪裏接觸得到外來文明呢?連外地人都見不到,那裏的人能夠心胸開闊嗎?能夠目光遠大嗎?海洋給地中海周圍的人提供的條件,其他地方的海洋是沒有的。我前面講到中國唯一跟地中海有點相像的就是渤海灣,遼東和山東之間距離很近,有一定的封閉性。但是渤海灣周圍有沒有發達的文明呢?有沒有對中國這一邊的人產生吸引力呢?沒有。長期以來在渤海灣,我們中國這一邊是中國文明比較發達的地方,但是那一邊呢?出了渤海灣,就是朝鮮半島,如果再遠一點到日本,長期總體上不如中國發達,所以中國對他們有吸引力,他們對中國這邊沒有什麼吸引力。而地中海的互相吸引力是全方位的。

今天硬是把西方人在地中海這樣特殊環境裏形成的海洋觀,隨便用到世界各地,用到我們中國來,這是講不通的。在地圖上看看就更明白。把中國跟它對比,在周朝的時候,比較發達的地方集中在黃河中下游地區。而沿海呢?並沒有什麼太發達的文化或者比較強大的諸侯國。至於海外面呢?雖然中國海岸線很長,但是在當時航海可及的條件下,最多到日本,到朝鮮。再遠呢?除非是偶然的機會。我們現在有些人老是說中國人幾千年前到了美洲,但到目前爲止沒有找到很確切的證據。有的人說一萬多年以前通過白令海峽,那時白令海峽結冰,人可以步行通過。一萬多年前,我們五千年的文明產生了嗎?這有什麼意義呢?屬於中國的文明史嗎?一點關係都沒有。而且這樣的條件,等白令海峽的冰化了也就不存在了。就算幾千年前到了美洲,請問這些人回來過嗎?這叫交流嗎?實際上中國的海岸線在大航海以前,在人類具備現代航海技術和條件以前,對遠的地方是起不了作用的。

在中國周圍能夠相對自由往來的地方,有沒有超過中國本身水平的發達文明呢?或者中國人有什麼理由必須要去這些地方呢?沒有。一直到大航海時代,到明朝中期的時候,還沒有大的改變。到明朝中期,中國外面比較有影響的事,就是西方有些傳教士來了,包括利瑪竇,帶進一些新的知識,跟中國不同的文化。以前包括佛教在內的外來文化都是通過陸路進來的,而他們是從海上過來的。其實當時還不是跨越大洋,是沿着海岸線航行,先到了澳門,從澳門再進入中國內地。在明治維新以前,日本、朝鮮對中國並不是很有吸引力的。總而言之,我們可以看到,認識海洋、海洋觀念一定要從具體的背景出發,不能硬套西方流行的海洋觀念,也不能把工業化以後、大航海以後,現代的海洋觀念隨便用在古代。

◇美國曆史學家魏斐德數十年中國史研究集大成之作!

◇講述中國歷史,講述中華文明的獨特性與現代演進!

◇從全球範圍解析中國社會結構和發展軌跡的獨特性!

◇以諸多歷史關鍵問題重現中國對現代文明的追尋之路!

◇內容涵蓋中國歷史尤其是近現代史的諸多關鍵性問題,如中西方關係演變、明清兩代的政治變革、近代中國對世界的認識、民國時期上海地方史、中國革命與現代化等等。

◇通過對一系列歷史事件、機構和人物的入微考察,作者對中國的國家功能、社會衝突、現代化轉型、民族主義和革命等等進行了全面研究和深入闡述。

◇史景遷、傅高義、裴宜理、周錫瑞等漢學家聯袂導讀!

這是一部美國曆史學家魏斐德從全球範圍來解析中國歷史的著作,堪稱其40年中國史研究集大成之作!內容涵蓋了中國歷史尤其是近現代史的諸多關鍵性問題,如中西方關係演變、明清兩代的政治變革、近代中國對世界的認識、民國時期上海地方史、中國革命與現代化等等。通過對一系列歷史事件、機構和人物的入微考察,作者對中國的國家功能、社會衝突、現代化轉型、民族主義和革命等等進行了全面研究和深入闡述,力圖展示出中國社會結構和發展軌跡的獨特性,重現中國對現代文明的追尋之路。

魏斐德(1937—2006)

美國曆史學家、美國藝術與科學院院士,曾任加州大學伯克利分校東亞研究所所長、美國曆史學會會長、美國社會科學研究理事會主席長。代表作有《洪業:清朝開國史》《間諜王:戴笠與中國特工》《中華帝國的衰落》《大門口的陌生人:1839—1861年間華南的社會動亂》《魏斐德上海三部曲》等。

序言 從世界及比較史的視角讀魏斐德文集(艾森斯塔特)

開篇 遠航

第一章 中國與世界

引言/艾森斯塔特

1.世界歷史背景下的中國

2.中國與17 世紀世界的危機

3.革命和世界主義

4.小議列文森的官僚體系—君主對立關係主題的發展

第二章 明清時期

引言/史景遷

5.明清過渡期——1644年的大順政權

6.明清更替: 17世紀的危機抑或軸心突破

7.17世紀的浪漫派、節義派與殉道派

8.自主的代價:知識分子與明清政治

9.中國明清朝代公共領域的界限

10.盛清:1683—1839

第三章 晚清與近代中國

引言/曾小萍

11.廣州貿易和鴉片戰爭

12.中華帝國晚期的地方治理之演進

13.清征服江南時期的地方觀念和忠君思想——江陰悲劇

14.廣東的秘密會社

第四章 民國時期的上海

引言/熊月之 馬軍

15.抗戰時期的政治恐怖主義

16.漢奸——戰時上海的通敵與鋤奸活動

17.戰時上海的走私

18.美國警察顧問與中國國民黨特工(1930—1937)

19.關於南京政府的修正觀念——儒家法西斯主義

第五章 關於中國史學

引言/周錫瑞

20.反思清朝: 西方關於帝國晚期研究中未解決的問題

21.關於中國史研究的幾個問題

22.跨國界的比較性研究

23.中國歷史檔案新近解密

24.關於中國檔案和美國的中國近代史研究

第六章 國家與現代化

引言/傅高義

25.歷史變化的模式:1839—1989年中國的國家與社會

26.朱瑞對澳門的佔領與中國對近代早期帝國主義的迴應

27.關於認同與國家形成的反思

第七章 民族與革命

引言/裴宜理

28.清末與近代中國的市民社會

29.現代中國文化的民族性探尋

結篇 講述中國歷史

後記

魏斐德是我的老師,也是我的知交。1965年我開始在伯克利大學當研究生,那年也是魏斐德做助理教授的年。對一個年輕的研究生來說,魏斐德是一個出色的導師,他具有一種罕見的綜合力,他集聚了思想銳利、學術標準嚴謹、知識廣博、駕馭多種語言的出色能力,還有不竭的精力及異常的幽默感。他遵循自己的典範,而他的學生們全都把他當成榜樣。儘管我們同時也意識到我們中間的任何人都無以達到他那泰斗般的知識範疇。在課堂裏,他散發着一種感召力,猶如我們凝視地平線的一道光芒。

我作爲他的學生,他講課的助理,及後來他的同事和好友,我切身瞭解到魏斐德的興趣和他的知識深度,他的部論著《大門口的陌生人》,寫鴉片戰爭後的廣東,是他在年教學期間完成的,之後不久是他的思想史論著《歷史與意志》,解析思想的哲學基礎,《洪業》,是一部研究明清朝代過渡期的學術豐碑,接着是他關於上海史和關於警察及民國期的系列研究,他的學術研究範疇,在時間上涵蓋了清朝衰落、“文革” 及現代化的當代,在空間上跨越了廣東的民間祕密社團和團練組織以及東北長城外的邊防將士,對於不熟悉魏斐德整個學術框架的讀者來說,所幸的是,他的每一部重要著作都伴有相關的論文,它們以尖銳而綜合的形式展示了其著述的要點,這套由樑禾女士編輯的文選《講述中國歷史》 的價值在於: 中文讀者得以分享魏斐德那廣博的學識和他那份睿智———當年它們曾如此感召了我們。

開篇《遠航》 及文選的章《中國與世界》,尤爲重要,有人曾把魏斐德納入強調“中國中心論” 的一代美國學者之內,而這些論文則更加精確地展示出他曾如何強調在全球範圍內來解析中國特殊歷史進程,對於魏斐德來說,僅僅指出中國的獨特性遠遠不夠,他淵博的學識很早就讓他意識到: 每一個國家都有其獨特性,含糊地指出“中國個性” 特殊,並不說明問題,歷史家的使命在於準確地分析中國的社會政治結構及發展軌跡爲何並怎樣有別於世界其他國家,讀者們不僅可在文選的前部,也可在貫穿全集的其他文章中繼續讀到這方面的論述,例如,魏斐德提出: 17世紀的全球性危機是如何以不同於歐洲的方式影響了中國的? 他在另一篇文章中提出: 爲何在中國公共領域與國家政權的關係如此異常? 在關於上海警察的研究中,他考察了美國顧問及他們的新技術設施、他們特殊的方式,是如何在中國運作的,在另一篇特別精彩的文章中,他對國民黨時期和歐洲二戰時期的法西斯主義進行比較,提出了有爭議的“儒家法西斯主義” 模式,所有這些文章的目標,都在於超越簡單的中西比較模式,在於對中國歷史的特殊性做出更爲深入確鑿的研究。

對原始資料和研究方法的投入,是魏斐德學術的另一個明顯特徵,魏斐德早先經歷了中國大陸和臺灣史學界的演變過程,在他之前及他學術生涯的前期,史學家們幾乎完全依賴發表的文獻,然而臺灣開放的清史檔案和中國大陸開放的明清及民國時期檔案,爲我們提供了豐富的資料,使我們得以從文件成形的時代來審視歷史,關於這些及其他檔案資料的運用情況,魏斐德的上海史和對戴笠的研究、他關於史料對史學研究重要性的諸文章,便是好的見證。

1978年中國改革開放後,中國開放了檔案館,同時允許外國學者在中國從事研究工作,時任美中文化交流委員會主席的魏斐德在促進與中國學術交流方面起到了關鍵的作用,其中魏斐德本人亦見證了隨着中國學者逐漸從毛式史學研究範式解放出來,中國史學研究所發生的轉變,縱觀魏斐德的學術,我們可以看到他對中國學術發展的關切,看到他如何謹慎地運用中國學者發表的學術研究成果。

爲了表達對魏斐德成就的敬佩,我曾把他稱爲 “遊吟詩人”,意思是指古代遊走的歌手、 編故事者和道德困境的解圍者。

——史景遷(耶魯大學歷史系教授、東亞研究中心主任)

假如在我們這代學者中有某個人基本能跟得上全領域所有學術的新發展,同時以自身的具體研究繼續做出知識貢獻,這個人一定是魏斐德。

——傅高義(哈佛大學費正清東亞研究中心主任)

魏斐德的著述充滿睿智,其令人稱賞之處實多。自19世紀至今中國對現代性的追尋之路所彰顯的深刻複雜性,即是這些作品所揭示出的諸多銳見卓識之一。

——裴宜理(哈佛大學政治系講座教授、燕京學社社長)

大師水平使他們能通曉自己領域的發展史,同時保持對社會科學相關的理論發展的認識,成爲跨越政治和文化分野的學者, 而且還要把自己的經驗和專門技術傳授給下一代的歷史學家。我們在魏斐德先生的論述中發現了這些特點。

——周錫瑞(加州大學聖迭戈分校歷史系教授)

◇日本漢學研究重鎮“京都學派”中國史研究里程碑之作!

◇日本歷史學家內藤湖南及其弟子岡崎文夫經典合璧作品!

◇一部基於文化史觀爲歷史分期的中國通史!

◇羅振玉、陳寅恪、週一良、狩野直喜大爲讚譽!

◇理解過去之中國,要看制度和文化;洞察今日之中國,需有世界史視野!

◇中國歷史的發展,本質上是文化的發展。根據各時代文化發展的不同內容及形式,本書將中國歷史劃分爲上古、中世、近世三個時期。

◇着重闡明瞭中國歷史各個時期的制度和文化對中國歷史進程的深遠影響。

◇文化擴散的波動——中國文化從中原向四周擴散,與臨近的少數民族乃至周邊國家持續發生碰撞和交融,這一過程貫穿了整個中國歷史。

◇這種基於文化史觀的歷史分期理論,爲我們重新審視中國歷史提供了一種嶄新的視角和思考方法。

本書是由日本歷史學家內藤湖南及其弟子岡崎文夫寫就的一部中國通史。

中國歷史的發展,本質上是文化的發展。根據各時代文化發展的不同內容及形式,作者將中國歷史劃分爲上古、中世、近世三個時期,除全面介紹每個時期的重要事件與典型人物之外,還着重闡明瞭各個時期的制度和文化對中國歷史進程的深遠影響。

這種影響是通過文化擴散的波動來實現的——中國文化從中原向四周擴散,與臨近的少數民族乃至周邊國家持續發生碰撞和交融,這一過程貫穿了整個中國歷史。

這種基於文化史觀的歷史分期理論,爲我們重新審視中國歷史提供了一種嶄新的視角和思考方法。

內藤湖南(1866—1934)

本名虎次郎,字炳卿,號湖南。日本歷史學家,日本漢學研究“京都學派”創始人之一。擔任京都帝國大學(今京都大學)教授期間,開設東洋史學講座,講授中國古代史。研究範圍橫跨中國史和日本文化史。對中國史的歷史分期有獨特見解,其學說被稱爲“內藤史學”。著有《中國史學史》《中國繪畫史》等。

岡崎文夫(1888 -1950)

日本歷史學家,內藤湖南弟子,專攻中國古代史,著有《魏晉南北朝通史》等。

出版說明

第一編 中國上古史

緒 言

第一章 三皇五帝

第二章 堯、舜

第三章 夏殷時代

第四章 西周時代

第五章 春秋時代

第六章 戰國時代

第七章 秦楚時代

第八章 西漢時代(上)

第九章 西漢時代(中)

第十章 西漢時代(下)

第十一章 東漢時代

附 記

第二編 中國中古的文化

章 漢武帝財政政策的影響

第二章 漢武帝教育政策的影響

第三章 禮制的完備與禮學的進步

第四章 學問的後果與毒害

第五章 東漢社會的停滯

第六章 文學的變遷

第七章 風氣的變化

第八章 老莊的影響

第九章 從尊重禮儀到尊重門閥

第十章 貴族中心時代

第三編 魏晉南北朝通史

序

自 序

內 篇

第一章 魏晉時代

第二章 東晉五胡時代

第三章 南北朝時代——南朝

第四章 南北朝時代——北朝

外 篇

章 魏晉文明

第二章 南朝文明

第三章 北朝文明

後 記

第四編 中國近世史

章 近世史的意義

第二章 貴族政治的崩潰

第三章 五代的奇局

第四章 契丹族的興起

第五章 統一的趨勢

第六章 北宋的承平時代

第七章 文化的變遷

第八章 宋神宗的政治改革

第九章 黨爭的激化和新法的弊端

第十章 金國的崛起與宋朝的南遷

第十一章 宋金的小康時代

第十二章 蒙古族的崛起和金國的滅亡

第十三章 南宋與蒙古

第十四章 世祖時代的蒙古內訌和外徵

第十五章 大元國的制度

第十六章 蒙古人的統治和中國社會

第五編 清朝史通論

第一章 帝王及內治

第二章 異族統一與外交、貿易

第三章 外國文化的輸入

第四章 經 學

第五章 史學及文學

第六章 藝 術

《清朝史通論》綱目

附錄 清朝書畫譜目錄

書家 / 畫家

第六編 清朝衰亡論

緒 言

第一章 兵力上的變遷

第二章 財政經濟上的變遷

第三章(上) 思想上的變遷

第三章(下) 結 論

附錄(一) 清朝創業時期的財政

附錄(二) 清朝興衰的關鍵

我這裏所說的東洋史,指的是中國文化發展的歷史。亞洲大陸以蔥嶺、 西藏等的高原地帶爲中心,向四方擴展。古時候的中國人、印度人均已知道這一事實。印度人將亞洲大陸稱爲“四大部洲”,中國人則認爲,河從崑崙之墟向四方流淌,之後形成各自的流域。這些流域均有各自的歷史。北方因爲氣候嚴寒沒有完整的歷史,除此之外的三方,均有各自的歷史。由於各方歷史分別發展,因此我們很難對它們進行總括性的研究。不過這些地方的人皆傾向於向附近的河流上游尋找自己種族的起源,然而它們多數是毫無歷史根據的傳說。事實上,不僅亞洲地區,其他地區的情況也相差無幾:文化通常是從河流的下游向上遊擴展的,並非源自河流的上游。比如歐洲亦是如此。歐洲早開發的是地中海地區,相當於亞洲向印度洋開拓的地區;而歐洲面向大西洋的地區,相當於亞洲面向太平洋的地區,即中國。從現在的世界歷史研究成果來看,就像歐洲很早開發其東南地區那般,亞洲很早就開發了其西南地區。然而,顯然歐洲文化很早就從亞洲西南隅和歐洲東南隅發展起來,繼而有系統地擴展到各處,但亞洲西南部分的文化有系統地往中國擴展的跡象並不明顯。儘管如此,依舊有很多人試圖從這一模式出發來進行研究。頗爲著名的怪論家拉克佩裏等人對之爲努力,但其說大都毫無根據。試圖從西北方探究中國文化之起源,試圖通過大陸中心這一途徑解決中國文化起源之學說,只是爲了滿足一部分人的好奇心,這在事實上是很難實現的。但是,有一點是顯而易見的事實:印度與中國有文化交流,某些時代的印度文化對中國文化產生過影響。但印度和中國發展的年代差別不大。印度文化與中國文化有交流時,中國已經有了自己的優秀文化。研究印度文化的困難之處在於:印度人極度缺乏紀年思想,並且難於在他們的觀點中去區分哪些是空想,哪些是事實。或許在印度人的思想中,他們認爲本身就不該對空想與事實進行區分,他們將之視爲一種錯誤。然而,歷史不能建立在空想之上。是以近來從事印度研究的人們,開始參照印度和鄰國之間的相關事件,依據鄰國的紀年對印度的年代進行推測。從歷史學的角度來看,研究印度學確實有一些困難,不能期望如同中國的文化史那般準確無誤。因此只能將這些難題交給印度學專家,別無他法。所以我所說的東洋史,就是中國文化發展的歷史。然而,以中國文化爲中心的國家並不僅僅只有中國,還包含其他不同語言的國家。但是,總而言之,中國文化的發展促進其他種族及語 言不同的國家形成了有系統的、持續發展的歷史。由此觀之,東洋史是中國文化發展的歷史這一說法沒有什麼不當之處。

以中國文化爲中心的東洋史經歷了十分長久的時間。基於中國人的普遍觀點,近來甚至有人認爲這段歷史可以用黃帝以來四千幾百年來紀年。儘管中國多有革命戰爭發生,但不同朝代之間依舊連續,是以人們認爲按照朝代來進行時代劃分爲便利。如今又效仿西方,將中國文化發展劃分爲上古史、中世史、近世史。通常以如下方法進行劃分,即:上古從開天闢地起到三代,中世包含兩漢、六朝,唐朝、宋朝劃分爲下一階段,將元朝、明朝、清朝又劃分爲再下一階段。然而,這種劃分對於代表東洋整體的中國文化發展的歷史來說,是毫無意義的。倘若一定要進行有意義的劃分,就必須根據中國文化發展的波動來觀察大勢,基於內外兩個方面進行考慮。是由內而外的發展途徑,即在上古的某一時代,於中國某一地方產生文化,而後逐步發展,向其他地方擴展的途徑。這就好比將石頭投入水池中,產生的波紋向水池的四周擴散之情形。第二是進行與之相反的觀察。中國文化向周邊由近及遠地擴散,這一過程促進周邊野蠻種族產生新的覺醒,帶動他們在覺醒中前進。

君抱經世之略,廣學甄微,無藝不綜,尤精於乙部。交遊遍天下,嗜學問愈飢渴,愛友朋如性命。

——羅振玉

東國儒英誰地主,藤田狩野內藤虎。

——陳寅恪

舉凡史學、文學、金石、目錄、書畫無不涉及,皆有所成就,而以史學爲中心。其方面之廣,精力之強,遑論日本,即我國近代學者中亦不數覯焉。

——週一良

內藤湖南就是一部《四庫全書》的化身,他是一個博聞強記、透徹明晰的人。他不僅是一個史學家,而且在經學、詞章、書畫鑑賞等領域也都有很深的造詣,是一個全知全能式的知識分子。

——(日)狩野直喜

臺中王**[0920***765]

2分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新竹黃**[0951***247]

12分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺中仲**[0938***439]

12分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北仲**[0920***219]

11分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北方**[0988***764]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

桃園趙**[0920***538]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

基隆陳**[0960***234]

7分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

嘉義錢**[0978***283]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北趙**[0998***313]

7分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新竹趙**[0956***101]

5分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北李**[0951***111]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北鄭**[0920***192]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺南仲**[0998***461]

20分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

高雄仲**[0946***979]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺南王**[0978***429]

25分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺中趙**[0960***479]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新竹劉**[0938***638]

11分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

高雄孫**[0918***653]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北鄭**[0968***247]

20分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新竹鄭**[0956***306]

2分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

嘉義周**[0920***568]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

高雄王**[0938***439]

2分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

嘉義李**[0946***819]

20分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺中吳**[0998***596]

2分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北趙**[0968***189]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

基隆趙**[0986***866]

5分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

桃園仲**[0918***565]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北劉**[0938***478]

25分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

基隆周**[0920***231]

25分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北柳**[0918***370]

11分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺中王**[0946***857]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北柳**[0986***251]

20分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北鍾**[0932***566]

半小時前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

基隆方**[0966***880]

20分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

桃園方**[0966***336]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺南鍾**[0920***919]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北方**[0946***915]

5分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺中鍾**[0966***185]

20分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺中符**[0933***545]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北周**[0966***141]

5分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

嘉義王**[0986***559]

11分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北陳**[0960***447]

2分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺北鄭**[0968***127]

25分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新北方**[0986***575]

7分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

臺南謝**[0966***411]

15分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

高雄陳**[0946***534]

5分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

新竹仲**[0960***495]

4分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

基隆柳**[0966***564]

11分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

基隆仲**[0998***199]

12分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

基隆鄭**[0946***534]

20分鐘前中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊) - 中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

NT$1430

2025新書推薦:【唐代長安與西域文明+大唐西域使:王玄策西行記+玄奘的絲綢之路】全3冊

NT$1625

2025新書推薦:唐代生活復原圖卷【今日向長安】全三冊

NT$1130

2025年新書推薦:這才是歷史的真面孔【世界卷+中國卷】全2冊

NT$1980

2025年新書推薦:貫穿金朝120年大歷史【女真崛起+吞遼滅宋+正隆南伐+世章之治+金朝覆滅】全5冊 精裝,重達2.5+公斤(原價2160,現價1980)

NT$1000

中國古代兵法【百戰奇略曾胡治兵語錄+尉繚子 吳子 司馬法 孫臏兵法+六韜 三略李衛公問對】全三冊

NT$1899

2025新書推薦:古代戰爭系列【薩爾滸的鐵騎+靖難的烽煙+彭城爭霸+魂斷釣魚城+命懸昆陽城】全五冊

NT$1700

2025年新書推薦:【陳寅恪四書】餘生流轉+古調猶彈+世外文章+爾爾區區(限量贈品環保袋)

NT$2400

深入解讀中華文明五千年【中國大歷史 刷邊珍藏版】精裝全10冊

NT$2520

【草原帝國+帝國的暮光:蒙古帝國治下的東北亞+蒙古帝國中亞征服史+馬上衣冠:元明服飾中的蒙古因素+蒙古秘史】全五冊

NT$1320

中國歷史之謎【歷史+國寶+宮廷+帝王后妃陵墓+大唐+大宋+大明+大清】全8冊

NT$1820

大宋風雲:宋金逐鹿的熱血史詩(全四卷)

NT$1299

2025年新書推薦:《1024—2024,世界第一張紙幣交子誕生地成都,以及千年來的世界》全三卷

NT$1800

2025年新書推薦:【藩屏:明代藩王的藝術與權力+封疆之製:明代都司衛所管理體制研究】全兩冊

NT$2300

【西行影紀】全三冊 攝影大師 莊學本 傳奇一生 單向街文學獎 年度攝影集

NT$1275

2025新書推薦:【地圖裡的全景中國史】全4冊

NT$1430

【圖騰與廢墟】全兩冊

NT$1268

2024新書推薦:如果你生活在古代(全3冊)

NT$1300

在歷史的褶皺之間【蘇東坡的星座+風月同天】全兩冊(中國文化變遷中的細節、故事與溫度)

NT$1788

中國歷史:從上古至公元元年+開明中國歷史講義(全兩冊)

NT$1460

清代貢院史(全兩冊)

NT$1760

晉商【合盛元票號+匯通天下:喬致庸+宦海商傑:盛宣懷】全4冊

NT$1500

全面解讀工業革命【重說工業革命的經濟史+萬國爭先+製造為王】全三冊(原價1650,限時活動價1500)

NT$1480

2024新書推薦【如父如子:從雍正到乾隆】全2冊(乾隆製造+成爲雍正)

NT$1480

2024新書推薦:雙面暴君:隋煬帝的生平、時代及真相+女主臨朝:武則天的權力之路(全兩冊)

NT$1800

2024新書推薦:有爲:漢武帝的五十四年+雙面漢武帝:從文武之治到巫蠱之亂+巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰(全三冊)

NT$2000

風雅宋【大宋繁華:造極之世的表與裡+汴梁歌嘯:北宋遼時期國務實錄+落木大江:南宋金時期國務實錄】全三冊

NT$1850

【簡讀中國史 全四冊】著名歷史學者張宏傑簡讀中國史系列正式收官!

NT$1599

2024新書推薦:照鑑【晚清、北洋、民國】歷史影像背後的歷史(全三冊)

NT$1299

歷史的棋局:還原真實的歷史謀略+歷史的棋局2:家國興衰與成事謀略(全兩冊)

NT$1600

2024新書推薦【手鏟釋天書:與夏文化探索者的對話】全2冊