支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

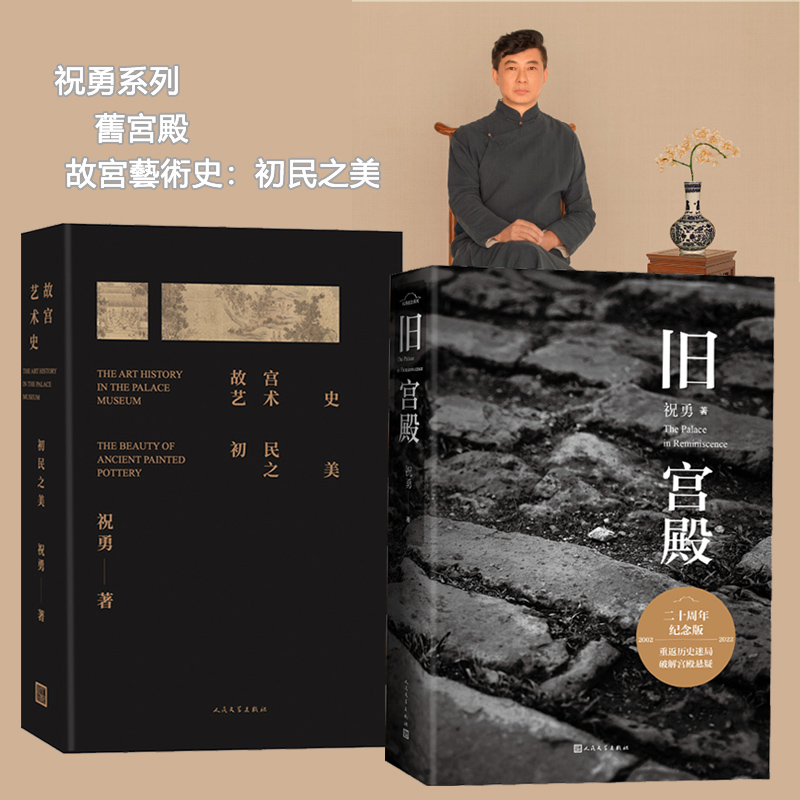

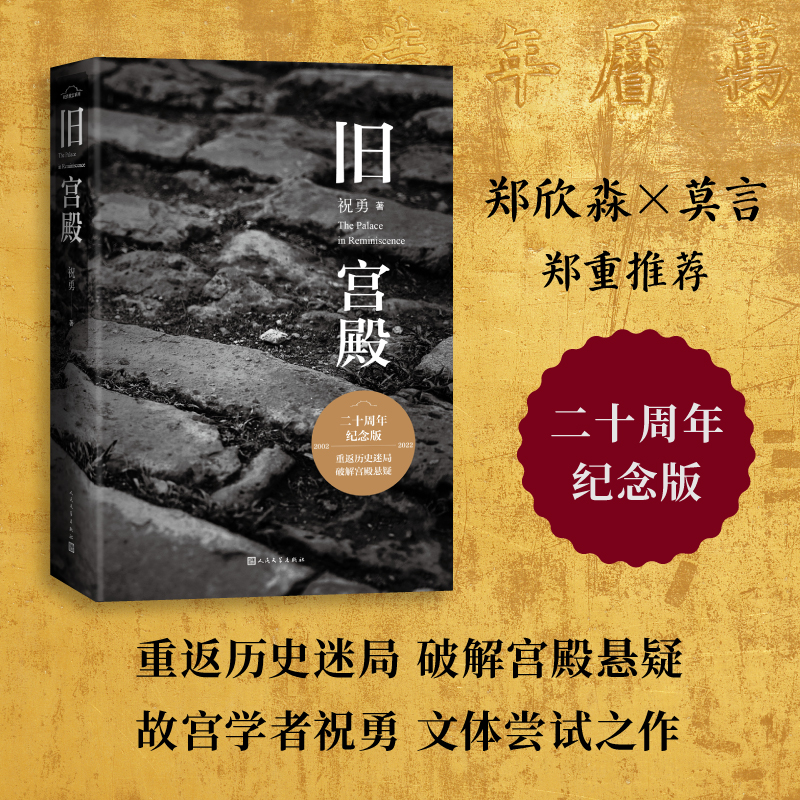

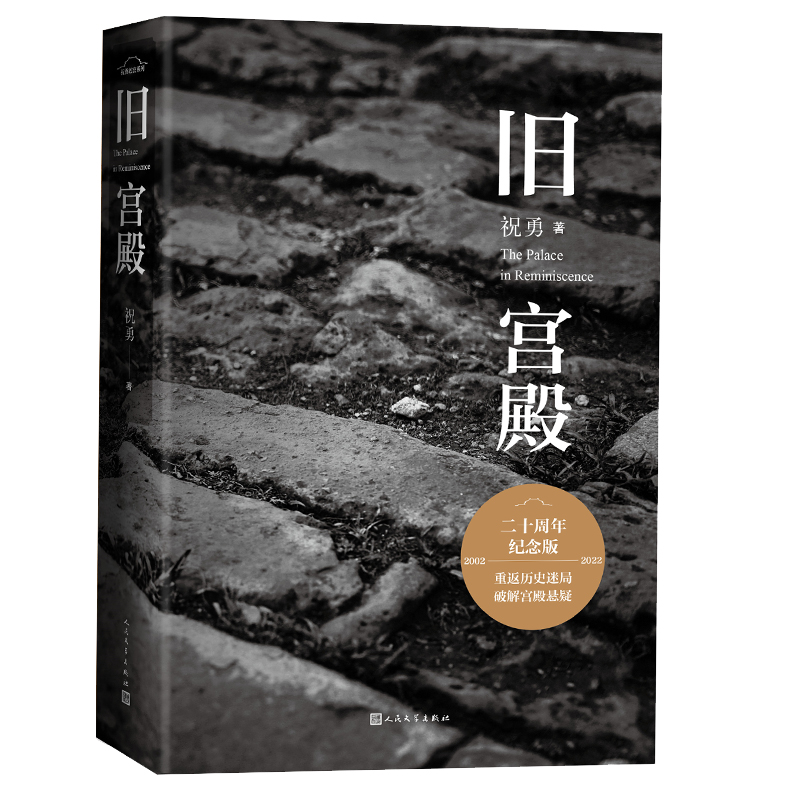

◎《舊宮殿》二十週年紀念版

◎重返歷史迷局,破解宮殿懸疑

◎故宮研究院院長鄭欣淼作序推薦,收錄著名攝影家逄小威精美故宮攝影作品

◎跨文體寫作的嘗試之作

不同於《血朝廷》的迷局,祝勇在《舊宮殿》中回溯最初的皇權原貌,從紫禁城內的各宮各殿、物件器皿蔓延出過往歷史的種種。以皇權鬥爭為線索,演繹明成祖朱棣在奪權過程中各種隱秘而又慘絕人寰的陰謀手段。透過本書,我們不僅看到深藏於真實歷史底下,一種絞盡腦汁的潛規則,也見識一個陰謀中崛起的大明王朝脆弱不堪的內心世界。

《舊宮殿》是一種跨文體寫作,橫跨了小說、歷史研究、散文等多種文體。祝勇試圖將各種文體的優勢集中起來,以求達到某種意想不到的效果。該書收錄著名攝影家逄小威精美故宮攝影作品16幅作為插圖。

祝勇

作家、紀錄片導演,藝術學博士,祖籍菏澤,1968年出生於瀋陽,現任故宮博物院研究館員、故宮文化傳播研究所所長。

主要作品有《故宮的古物之美》《故宮的古畫之美》《故宮的書法風流》《在故宮尋找蘇東坡》等數十部著作。 “祝勇故宮系列”由人民文學出版社出版。

任《蘇東坡》等十餘部大型紀錄片總編劇,獲金鷹獎、星光獎等多種影視獎項。任國務院新聞辦、中央電視台大型紀錄片《天山腳下》總導演,該片入選“新中國七十年紀錄片百部典藏作品”。

推薦序 紫禁城的另類表達 1

自 序 去意徊徨 1

第一卷 火(上) 1

第二卷 火(下) 27

第三卷 宮殿(上) 43

第四卷 陽具 147

第五卷 宮殿(下) 173

第六卷 血(上) 231

第七卷 血(下) 251

附 錄 轉型與超越 :敘事的再度探索 267

注 釋 272

推薦序 紫禁城的另類表達

鄭欣淼

紫禁城(故宮),是中華文化的寶貴遺產,中華文明的象徵,在文化史上,具有不可比擬的獨特性,為世界矚目,1987年被聯合國教科文組織列入我國第一批世界文化遺產名錄。從空間上看,紫禁城是世界上現存規模最大、保存最完整的古代宮殿建築群,其規模、其氣勢,令法國盧浮宮、俄國聖彼得堡的冬宮、英國白金漢宮、日本東京皇宮等世界著名宮殿難以望其項背。從時間上看,紫禁城是明清兩代皇宮,有二十四位皇帝的身影在這裡出現過,紫禁城的一磚一瓦,都見證著明清歷史的風雲變幻。從這個意義上說,紫禁城是一個巨大的歷史容器,貯存著無比豐富的歷史信息,探測著歷史的深度。

紫禁城的價值,依託於建築,又不止於建築。它不僅是歷史的見證者,也是歷史的參與者。它是歷史的產物,但它的存在,也在很大程度上影響了歷史的走向。因而,紫禁城不僅史學價值巨大,文學和藝術的價值同樣很大。它不僅為學者們提供豐富的歷史資料,也為作家和藝術家們提供充沛的創作素材。也就是說,對紫禁城的解讀,應該是全方位的、多元的,不同領域的創作者,完全可以從各自的視角出發,完成對這處史詩性建築的闡釋。

祝勇長期以來一直關注著紫禁城,在長期的創作過程中,與故宮以及故宮同仁結下了深厚的感情。祝勇很早就把關注點聚焦到明清歷史,特別是紫禁城上面來,他不僅沉潛於史料,而且對紫禁城進行了大量的實地調查。這種紮實穩健的風格,對於一個年輕人而言,難能可貴。他擁有敏銳的洞察力和靈活的視角,這剛好有利於發揮他的特點,對紫禁城做出與他人不同的闡釋,使他的作品成為一種獨特的文本。他一直堅持個人化的寫作路線,他所描述的紫禁城,得自於他的個人視角,與我們每個人所熟悉的紫禁城(公共視角)既相通,又相異,這使他的文本具有張力和不可重複性。本書是構思新穎、表達獨特的作品,對於讓更多的讀者深入地認識紫禁城和長城,弘揚中華民族寶貴的歷史文化遺產,有著重要的意義。

2009年5月11

《舊宮殿》是祝勇精心設置的一個歷史迷宮,它華麗而蒼涼,嫵媚而毒辣,莊嚴而污穢。它誘惑我們走進去,讓我們陶醉其中.渾然不覺.而作品中所有通向歷史暗角的路徑,都盡在作者的掌握之中。作者像一個老謀深算的巫師,在不為人知的角落裡窺視著歷史,也占卜著我們的將來。

——作家 莫言

《舊宮殿》是解剖中國古代權力暴力的一把鋒利的手術刀。它讓我們透過金碧輝煌的宮殿,看到帷幕背後的陰謀;透過神聖威嚴的圖騰,看到權力的來路;透過歷史光鮮的外表,看到它朽爛不堪的核心。

——作家 劉心武

作者動用了一種近似詭秘的敘事語調,像幽靈一樣穿梭在沉沉的歷史帷幕深處,在不動聲色的敘事中,將一場封建皇權的爭鬥渲染得風聲鶴唳,草木皆兵。在那裡,我們不僅看到了一種真實的歷史潛規則,一種絞盡腦汁的權力潛規則,而且看到了一個在陰謀中崛起的大明王朝脆弱不堪的內心世界。

——評論家 洪治綱

第一章

《明史》中關於那場大火的記載只有十個字:

“柏懼,無以自明,闔宮焚死。”

第二章

柏親手燒掉了自己的宮殿。與史書記載不同的是,他將手伸向燭台的時候,絲毫沒有發抖。這有些出乎他自己的意料。抖動的是火苗,即使他手握得穩,依舊上下躍動,像不安分的心跳。他無法制止火苗的舞蹈。彷彿它已經預感到自己的節日即將來臨,火苗將由唯一衍生為無數,它在數量上正和它所焚燒的事物成反比——火焰數量猛增的結果,就是使蓬勃的萬物遞減和消弭,並最終化為灰燼和塵土。

微小的燭火能夠照亮殿內每一個繁瑣的細部——它在黑漆八折屏風上映出隱約的光影,微光彷彿來自屏風那款彩樓閣園林圖案幽黑的深處;黃花梨木書案上,詩稿散亂;琥珀鎮紙下,最後一行詩墨跡未乾;澄心堂紙光澤細潤。他移動著火燭,腳步稍迅疾些,火苗幾乎熄滅。殿堂瞬間黑暗下去,彷彿對永久黑暗的一次預演。他在時間中看清了光明和黑暗的邊界。他知道火焰無邊的光亮終會將他帶入無邊的黑暗。

他把火燭向那堆詩稿中一擲,地上那些散亂的紙頁如同等待已久的花朵,在同一時刻裡爭先恐後地綻放。他嗅到墨的幽香,是在燃燒中釋放出來的一種味道,過去他從未嗅到過的味道,與沈香、龍涎、瑞腦自有不同,讓人倍覺寂寞。紙頁上的詞語紛紛加入火焰的舞蹈,還有曾讓自己心動的一切,比如古玉上的雕琢,畫稿上的枝葉,錦緞上的花紋。火焰翻覆之間,所有器物都迅速捲曲成枯葉般的灰燼,唯有那方舊端硯,從烏亮紫檀琢成的硯匣內露出半張面孔,無動於衷。

柏回味著自己擲出火燭時的樣子。那一刻改變了所有事物的局面,他得意地笑了,只是他俊俏的笑意在火光的反射下顯得有些恐怖和猙獰。火燭在空中劃過一條綻亮的弧線,落腳處很快變成一片火海。他的動作輕盈敏捷,如同深夜掌燈,或是打開一扇門,讓他從黑夜一步跨入白晝。

第四章

在柏的生命被火終止之前,他的大部分生命都與水有關。他身上有一股江湖氣。他喜歡在水邊讀書,似乎要從流逝中尋求永恆。他喜歡山川與字紙間的那種呼應關係。那樣,他的目光就能越過現實中那些殘缺和扭曲的事物(那些在他看來是無關緊要的)而停留於世界的原始形態上——沒有宮闕,沒有樑柱、飛簷和彩繪,沒有大殿的須彌座台基上矯情的銅鶴,只有真實的白鶴,如仙境中的古典美女,展開裙擺一樣寬闊的翅膀,於長河間一閃而過。

柏在荊州建起了景元閣。就在水邊。這讓漂泊的書捲和才子同時安頓下來,還有他自己。他從遙遠的南京城來,山重水復,只有這裡,是安頓他行腳的地方。他在荊楚大地遊走,常常數日不還。在青山碧水間,他可以任性地讀書和舞劍,倦了,就枕石而眠。他把寶劍從劍匣中緩緩抽出,像展開一幅畫軸一樣小心翼翼。他的面孔頓時明亮起來,寶劍烘托出他超凡脫俗的氣質。接著便是一股旋風刮過,在空中展現出許多白亮的旋渦。草木在他身邊顫抖,發出隱隱的喧嘩。他的劍刃鋒利無比,飛揚的枝葉被一一削砍成繽紛散亂的細屑,如花雨飄落。在他的兄弟中,他的劍術首屈一指。劍是複仇的道具,他卻只用它來舞蹈,姿態如清俊的仙鶴。史書對他的記載是“喜談兵,膂力過人,善弓矢刀槊,馳馬若飛”。但他並不是一個武士,而是一介書生。他和兄長楨一起征討古州蠻。戰爭持續了幾個月,利鏃穿骨,徵馬踟躕,刀鋒與刀鋒迸濺出火花,河流被鮮血染紅。成簇的水草被濃熱的血液粘在礁石上,像噩夢一樣無法擺脫。但是,柏的縹囊中依舊始終裝著書卷。無鬚麵對那些報捷的官牒,在河流的喧響中,他最想親近的,唯有發黃的冊頁。

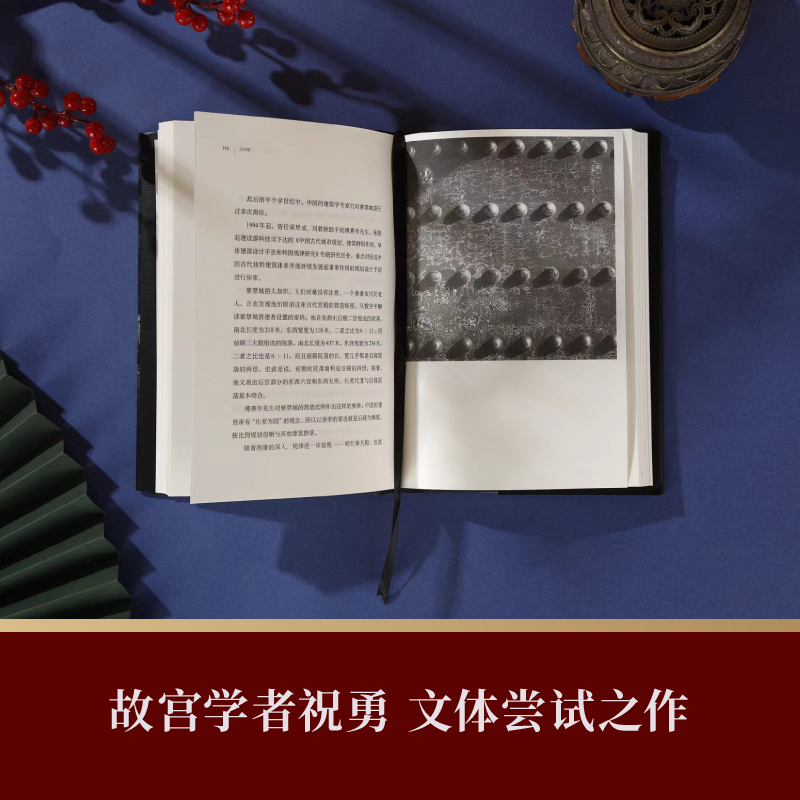

◎故宮學者祝勇“寫給大家的中國藝術史”——親切,溫暖,真實

◎讓更多的中國人,跟隨著故宮博物院裡的文物,一起去回溯我們民族的藝術旅程

◎收錄故宮及海內外博物館近百幅高清詳圖,全彩印刷,精裝典藏

祝勇從故宮館藏入手,運用文學的手法打通藝術、歷史與人生,以紮實的藝術與歷史功底,用散文筆法引領讀者進入恢弘的古典藝術世界。縱橫千年,意蘊悠長,既有豐富的文史材料,又有作家獨特的性靈趣味,做到了知識性、可讀性與審美價值的兼顧。

無論是書寫故宮,還是站在更大的視角上書寫我們的文明史,祝勇都試圖精心建構一座歷史宮殿,以自己的方式講好中國故事,恢復當代人對傳統的感受力,重新展現中華民族歷史深處與文明源頭的魅力。

故宮學者祝勇以故宮博物院收藏的文物為依托,在那些零零散散的文物之間尋找線索,去構建中華民族的藝術史,去梳理總結我們祖先對美的探尋,去把握我們民族的精神流向。

這是一部有學術性的書,但不是一部拒人千里的學術書,這是一本“寫給大家”的中國藝術史,親切,溫暖,真實,讓更多的中國人,跟隨著故宮博物院裡的文物,一起去回溯我們民族的藝術旅程。

全書收錄故宮及海內外博物館近百幅高清詳圖,使用100g全木漿紙全彩印刷,精裝殼封採用雅絲紋紙輔之以燙金工藝,精裝外封採用雅絲紋紙輔之以高精度印刷工藝,封面背面復刻千古名畫《豳風圖》細部,做工精良。書籍本身,既是美物。

本書是一部由故宮博物院收藏的文物串連起來的中國藝術史,或者說,故宮博物院收藏的文物,本身就構成了一部宏大、浩瀚、可視的中國藝術史。

無論從橫向上,還是縱向上,故宮文物都建構起中華文明的宏大體系,成為中華文明生生不息、未曾斷流的物質證據。

透過這些文物,我們不僅可以領略古人造物之精美,更可體味古人生活之細緻講究,只有回到當時的場景中,通過人們的使用流程,在舉手投足間,才能真正體會中包含其中的美。這些造物讓我們意識到,美,不是孤懸於生活、生命之外的事物,博物館裡陳列的文物,許多曾與人們生命的需求緊密相連,是對生活的美化、是情感的表達、對生命的提升,透露出的,是中國人的人生態度。

——祝勇

金句:

故宮博物院收藏的文物,本身就構成了一部宏大、浩瀚、可視的中國藝術史。

故宮文物,幾乎件件是國寶

我們眼前的每一件文物,背後都隱藏著宏麗豐富的傳奇。

在“物質”的背後,一定閃爍著“非物質”的光芒

文物之美,表面上體現為物質之美,真正的核心卻是精神之美。

無論從橫向上,還是縱向上,故宮文物都建構起中華文明的宏大體系,成為中華文明生生不息、從未斷流的物質證據。

在“器”中安放的,是“道”,是中華民族共同信仰的最高價值。

一件件的文物,是指引我們回到過去的路標,是連接過去與現在的橋樑。

我會在美的道路上,與每一位製造美的人相遇。

歷史不會成為不曾存在的過去,它在許多地方秘密地留下自己的刻痕。

這重複而單調的敲擊聲,成為中國藝術史最美妙的前奏。

彩陶在黃河流域開始萌芽,讓中國新石器文明進入了彩色時代。

在真正的歷史學形成以前,神話就是我們的先民們表達歷史、記誦歷史的一種方式。

傳說中,他們變得無比遙遠了;在洛陽鏟下,他們卻觸手可及。

只有不斷地孕育新的生命,才是人類抵抗死亡的最佳甚至是唯一的方式。

神農不只是一個人的名字,更是一類人的名字。

只有人們在一個地方固定下來,生息繁衍,子子孫孫無窮盡焉,才可能產生文明的積累。

中國人對圓的崇尚,在新石器時代就開始了。

祝勇

作家、紀錄片導演,藝術學博士,祖籍菏澤,1968年出生於瀋陽,現任故宮博物院研究館員、故宮文化傳播研究所所長。

主要作品有《故宮的古物之美》《故宮的古畫之美》《故宮的書法風流》《在故宮尋找蘇東坡》等數十部著作。 “祝勇故宮系列”由人民文學出版社出版。

任《蘇東坡》等十餘部大型紀錄片總編劇,獲金鷹獎、星光獎等多種影視獎項。任國務院新聞辦、中央電視台大型紀錄片《天山腳下》總導演,該片入選“新中國七十年紀錄片百部典藏作品”。

總 序

年 表

第一章 源遠流長

第一節 沒有開始的開始

第二節 考古學與藝術史

第二章 歲月山河

第一節 中國新石器時代的空間框架

第二節 中國新石器時代的時間框架

第三章 神話時代

第一節 神在人間的時光

第二節 疑古與信古,紙上與地下

第三節 大澤龍蛇

第四節 箭垛式人物

第四章 彩陶之紋

第一節 掬水月在手

第二節 魚的指向性

第三節 地神像徵物

第四節 植物的繁殖過程

第五章 彩陶之用

第一節 耒耜的痕跡

第二節 人間的第一碗米飯

第三節 “淘氣”的陶器

第四節 守口如瓶

第五節 非人間特質

第六章 彩陶哲學

第一節 器與道

第二節 滅與生

第三節 時間之圓

第七章 消失之謎

第一節 洪水之殤

第二節 青銅之始

結 語 盛開著鮮花的文化

後 記

參考書目

一

本書是一部由故宮博物院收藏的文物串連起來的中國藝術史,或者說,故宮博物院收藏的文物,本身就構成了一部宏大、浩瀚、可視的中國藝術史。故宮博物院總共收藏著超過一百八十六萬件(套)的文物,這些可移動文物,分為陶瓷、玉石、青銅、碑帖、法書、繪畫、珍寶、漆器、琺瑯、雕塑、銘刻、家具、古籍善本、文房用具、帝后璽冊、鐘錶儀器、武備儀仗、宗教文物等,共二十五大類六十九小項(不包括建築)。在全國國有文博單位館藏珍貴文物(一、二、三級)中,故宮博物院收藏的珍貴文物約佔41.98%,而故宮博物院的文物,又呈倒金字塔結構,一級文物最多,二級次之,三級再次之。所以有人說,故宮文物,幾乎件件是國寶,這算不上誇張,因為每一件文物都是不可替代的。

從時間上看,故宮博物院收藏的文物上迄新石器時代,跨越了夏、商、週、秦、兩漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、兩宋、遼、西夏、金、元、明、清等中國古代王朝,又歷經了20 世紀的歷史風雲,一路抵達今天。

紫禁城是明清兩代皇宮,但故宮博物院的收藏不只是明清兩代,而是涵蓋了新石器時代以來近8000 年的歷史歲月。尤其當我們面對新石器時代的彩陶、玉器時,不只是“一眼千年”,甚至是一眼越過近萬年時光。難怪故宮博物院第五任院長鄭欣淼先生說:“故宮是一部濃縮的中華8000 年文明史。”這些文物曾經親歷的時間尺度,不是我們能夠想像的;我們眼前的每一件文物,背後都隱藏著宏麗豐富的傳奇。

無論從橫向上,還是縱向上,故宮文物都建構起中華文明的宏大體系,成為中華文明生生不息、未曾斷流的物質證據。

我們自認生如夏花之燦爛,死如秋葉之靜美,其實在它們面前,我們就是朝生夕死的菌類,不知黑夜與黎明,是春生夏死的寒蟬,不知春天與秋天(“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”)。所幸,有文物在,拉長了我們的視線,拉寬了我們的視界,讓我們意識到自身之渺小,有如滄海之一粟,又使我們“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛”,在遊目騁懷之間,去理解我們民族的精神歷程,去體會歷代先民的情感脈動。

二

所有的物質文化遺產,其實同時也是非物質文化遺產,因為在“物質”的背後,一定閃爍著“非物質”的光芒,包括:技藝、情感、觀念、追求,甚至信仰。我們熱愛故宮文物,不僅因為它們珍貴(所謂“物以稀為貴”),也不在於它們曾是歷代帝王們雅好把玩的珍品,而更是因為在它們身上,凝結了我們的先輩們對於美的思考與實踐,放射著生命動人的光彩。文物之美,表面上體現為物質之美,真正的核心卻是精神之美。一如蔣勳先生所說:“從那份浮華中升舉起來,這‘美’才是歷史真正的核心。”

這些文物,許多原本就是古代的日常生活用品,比如陶瓷、玉石、青銅、珍寶、漆器、琺瑯、雕塑、銘刻、家具、文房用具、鐘錶儀器等,除了一部分擔負著祭祀禮儀的功能(如一部分陶器、青銅器、玉器等),許多都與日常生活有關,更不用說宮燈樂器、車馬輿轎、戲衣道具、服飾衣料、妝具玩具、藥材藥具這些清宮遺物了。至於法書、繪畫,許多也是出自日常——文人的日常,哪怕是當年的一紙便箋、幾筆塗鴉,在千百年後都成為“國寶”(詳見拙著《故宮的古物之美》《故宮的古畫之美》《故宮的書法風流》)。也就是說,故宮博物院裡的文物,相當多一部分是與百姓、文人和帝王的日常生活相連的,柴米油鹽、衣食住行的日常生活,是藝術的原動力,是文明的血與骨。

透過這些文物,我們不僅可以領略古人造物之精美,更可體味古人生活之細緻講究,只有回到當時的場景中,通過人們的使用流程,在舉手投足間,才能真正體會出包含其中的美。這些造物讓我們意識到,美,不是孤懸於生活、生命之外的事物,博物館裡陳列的文物,許多曾與人們生命的需求緊密相連,是對生活的美化、情感的表達、對生命的提升,透露出的,是中國人的人生態度。在形而下的生活之上,我們民族歷朝歷代都始終保持著對藝術之美的形而上的追求,甚至於成為一種“道”。 “形而上者謂之道, 形而下者謂之器。”在“器”中安放的,是“道”,是中華民族共同信仰的最高價值。

如此,以故宮博物院收藏的文物為依托,在那些零零散散的文物之間尋找線索,去構建中華民族的藝術史,去梳理總結我們祖先對美的探尋,去把握我們民族的精神流向,是完全可以成立的。我理解的藝術史不僅是藝術創作史、藝術美學史、藝術風格史,它會超越藝術,而包含著與藝術相關的歷史運勢,甚至包含著裹挾歷史進程中的個人命運。藝術史是藝術的歷史,但又大於藝術的歷史,是我們民族的精神史、心靈史通過藝術這種媒介所作的表達,如蔣勳先生所說:“作為人類文明中最高的一種形式象徵,它們,在那浮面的‘美’的表層,隱含著一個時代共同的夢、共同的嚮往、共同的悲屈與興奮的記憶。”

三

歷史猶如黑洞,吞噬著探尋者的目光。所幸,有這些文物,填充著那些業已消失的歲月,讓那些早已模糊的歲月,漸漸地顯露出它們的形跡,讓所有沉於黑暗中的事物,重新現出光亮。一件件的文物,是指引我們回到過去的路標,是連接過去與現在的橋樑。

文物之於歷史研究的價值,早在一百多年前,王國維先生就曾提出。他將考古發現的“地下之新材料”,與“紙上的材料”相互印證,這就是著名的“二重證據法”。他所說的“紙上的材料”,就是在人間流傳的文獻典籍,主要包括:《尚書》《詩經》《周易》《五帝德》《左傳》《世本》《戰國策》《史記》等傳世古文獻;而“地下之新材料”就是文物,重點是在地下沉睡了幾千年的文字實物,比如甲骨文、金文等,後來又有西域簡牘、敦煌文書陸陸續續破土而出(這些文物在故宮博物院皆有收藏),為研究歷史源源不斷地提供新的資源。

王國維的“二重證據法”很快為“五四”以後知識分子所接受。傅斯年先生將“地下之新材料”和“紙上的材料”分別稱為“直接的史料”和“間接的史料”。他認為,“凡是未經中間人手修改或省略或轉寫的,是直接的史料”,王國維先生所說的“地下之新材料”(即文物),就是“直接的史料”,只不過傅斯年先生所說的文物(文獻),包括地下挖掘的,以及古公廨、古廟宇和世家所藏;而“間接的史料”,是指“已經中間人手修改或省略或轉寫的”,與王國維先生所說、由後人書寫的“紙上的材料”基本相當。他舉例說:“《周書》是間接的材料,毛公鼎則是直接的;《世本》是間接的材料(今已佚),卜辭則是直接的;《明史》是間接的材料,明檔案則是直接的。以此類推。有些間接的材料和直接的差不多,例如《史記》所記秦刻石;有些便和直接的材料成極端的相反,例如《左傳》《國語》中所載的那些語來語去。自然,直接的材料是比較最可信的,間接材料因轉手的緣故容易被人更改或加減;但有時某一種直接的材料也許是孤立的,是例外的,而有時間接的材料反是前人精密歸納直接材料而得的:這個都不能一概論斷,要隨時隨地的分別著看。”

“五四運動”以後中國神話學(以聞一多為代表)的發展,讓“紙上的材料”得以擴展,從一度被視為荒誕不經的《山海經》《淮南子》等古代文獻中,被學者們辨認出可靠的歷史信息。神話與傳說,於是成為“二重證據”之外的“第三重證據”。

王國維先生所說的“地下之新材料”,後來也一分為二,被饒宗頤先生細化成了“有字的考古資料”和“沒字的考古資料”。 “有字的考古資料”主要是指甲骨文、金文、西域簡牘、敦煌文書等;“沒字的考古資料”,主要是指各種古代器物。 “沒字的考古資料”於是成了“第四重證據”。

還有許多學者不甘於“以文字編碼的小傳統”,放寬了歷史視界,走到希望的田野上,去探尋藏於民間的“大傳統”,徐中舒先生等在人類學、民族學、民俗學的基礎上,將口傳與非物質遺產等民間活態文化引進來,於是有了“第五重證據”。

對歷史真相的探尋,已經擺脫了對紙上文獻的單一的依賴,而成了多聲部的大合唱。

我們關於藝術史的研究,必會超出藝術史的範疇,而成為一種跨學科的研究,需要藝術學、歷史學、考古學、文獻學、文字學、地理學、天文學、人類學、民族學、民俗學等多種學科共同介入。儘管我對這麼多的“學”所知寥寥,無力在如此眾多的學科間縱橫馳騁,也只能現學現賣,以我有限的學識,強化我對於《故宮藝術史》的闡釋。

因此,當我從故宮博物院收藏的文物出發,開始我的藝術史之旅,就會立即投入了一個浩瀚無邊的知識體系中。但我深知,僅僅從物出發,我猶如瞎子摸象,無法觸摸到歷史龐大的軀體,更無力去解讀我們民族千萬年來的精神史,我必須藉用多學科的工具,盡可能地運用多重的證據,才能從歷史紛亂的線索中,辨識出文物的真實意義。

需要強調一點的是,這是一部試圖依託於故宮博物院收藏文物而建構的藝術史,本書所述內容,皆從故宮博物院收藏的可移動文物出發,當然會“輻射”到其他博物館的藏品,以呈現某一時期、某一類藝術品的整體風貌,但不會漫漶無邊,尤其不在故宮博物院收藏範圍內的文物,本書或者從略,或者無法涉及,其中包含了全國各博物館收藏的大量可移動文物,更包含了散佈在全國各地,不可移動的岩畫、壁畫、石窟造像等不可移動文物。即使是故宮博物院收藏的文物,也會是掛一漏萬,敬請讀者朋友們原諒。

四

這是一部有學術性的書,但我希望它不是一部面目可憎、拒人千里的學術書,我希望這是一本“寫給大家”的中國藝術史,親切,溫暖,真實,讓更多的中國人,跟隨著故宮博物院裡的文物,一起去回溯我們民族的藝術旅程。

我知道,探尋的道路既遠且長,所幸,沿途都是美的風景。我會在美的道路上,與每一位製造美的人相遇。

像一首熟得不能再熟的歌:

我願順流而下

找尋她的方向

卻見依稀彷彿

她在水的中央

祝勇以文學的方式書寫故宮,對於傳承傳統文化,樹立文化自信,很有意義。

——王蒙(作家)

祝勇已經著魔一般陷入了昨天的文化里。這樣的人不多。因為一部分文人將其視做歷史的殘餘,全然不屑一顧;一部分文人僅僅把它作為一種寫作的素材,寫一寫而已。祝勇卻將它作為一片不能割捨的精神天地;歷史的尊嚴、民間的生命、民族的個性、美的基因和情感的印跡全都深在其中。特別是當農耕社會不可抗拒地走向消亡,祝勇反而來得更加急切和深切。他像面對著垂垂老矣、日漸衰弱的老母,感受著一種生命的相牽。我明白,這一切都來自一種文化的情懷!

——馮驥才(作家)

故宮歷史濃厚、人文薈萃,器具精美,是真正的“談笑有鴻儒,往來無白丁”。祝勇整日與蘇黃米蔡為伍,與沈文唐仇為伴,他對中國文化的認知,有了一個妥帖的釋放點,也為他未來尋得了一個可靠的基礎。但說到底,還是他的心靜。他說,他在故宮的大部分時間,是在圖書館裡度過的,他讀的書,大多是繁體豎排沒標點的。在這爭名逐利的世上,他能不為利益所動,沉潛在中國文化的魅力裡,致力於讀書做學問,頗有《楚辭》裡“眾人皆醉我獨醒”的氣勢,在浮躁的今日,更顯出一種風度。

——俞曉群(出版人)

……祝勇則是深省靜穆,像江南深深的小巷,像巷尾微瀾的古井,自是一派閑靜。祝勇的為人為文多是冷冷的不動聲色,但很乾淨——氣味很乾淨,心靈很乾淨,其中蘊有足夠的真誠和內在的激情,有一種特殊的誠懇在裡面,是那種我喜歡的有真正感情的人,當然帶著坦然的目光(指目光中沒有任何企圖),帶著一種北方男人的力量……

——冷冰川(藝術家)

萬物皆有始,所有的歷史,都要從開頭講起。但歷史敘述的困難,恰恰在於我們很難確定它的緣始。世界充滿不確定性,其中zaida的不確定,就是歷史是怎樣開始的。我們既不知道宇宙的空間起點,也不知道歷史的時間起點。時間是否真的有一個開始?我們的藝術史,是否也有一個明確、唯一的起點,讓我們的祖先,從此開啟了美的歷程?我們說,中華文明與藝術的歷史源遠流長,那個很遠的“源”,到底在什麼地方?這些似乎不只是史學可以回答的問題,而是哲學應該回答的問題。在古代中國,文史哲不分家,史學和哲學的關係尤為緊密。有人說,我是誰,從哪來,到哪去,這三個問題是哲學的重要命題,早在戰國時代,楚國三閭大夫屈原在長詩《天問》裡,就寫下了這樣的發問:

遂古之初,誰傳道之?

上下未形,何由考之?

冥昭瞢暗,誰能極之?

馮翼惟象,何以識之?

不知是否有人統計過,《天問》裡,總共包含了多少個問題。 《天問》,就是由問題組成的長詩。屈原這個詩人,簡直就是一個“問題青年”。但《天問》之問,是從最基本的問題開始的——邃遠的古代歷史,是誰傳遞下來的?天地沒有形成以前的狀態,如何能考察清楚?宇宙明暗混沌的時代,誰能探究明白?元氣充盈的虛擬之象,通過什麼才能把握?詩人試圖通過這些提問去探索世界的本源,《天問》一詩,是一首關於歷史、關於哲學的詩,一首哲學性的史詩,它的意義,遠遠超出了文學。但在這樣的問題面前,像屈原這樣傑出的詩人也束手無策。無論多麼偉大的詩人,多麼淵博的學者,放在歷史、宇宙的尺度上,也只是一粒微小的塵埃,風吹即逝,只有天地、宇宙、歲月永恆。

從某種意義上說,歷史更像是一個悖論。我們存在於時間中,前不見古人,後不見來者,已經過去的事情,我們無法親身體驗。我們的經驗、記憶、目光,都無法觸及歷史的神秘開端,而史學(包括藝術史)的使命,恰恰是與時間對抗,去探尋有關過去的真實消息。歷史學家的責任,就是不斷向過去發問。北京大學教授羅新先生說:“歷史是人類精神的基本構造,是人類的思維形式,離開了歷史就不會有人類的思維。”我們的思想、觀念,都是經過歷史的累積,一點一點地生成的。我們的思維、情感,甚至行為方式,也都是在歷史中逐漸沉澱的。在中國人的心中,歷史被認為是與真理相關的事物。屈原說,“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”;孔子曰:“朝聞道,夕死可矣。”可見“道”之珍貴,求索之艱難。 “道”,是一條難以抵達的道路,它包含了世界的本源和運行的真理。

天地間不可解的秘密,上古的先民們都交給了神話。所以,《山海經》裡,記錄了盤古開天、女媧造人、伏羲創八卦文字,為沒有開始的歷史,賦予了一個開始,也為中國的藝術史提供了一個源頭。中國藝術史的書寫,歷來圍繞考古展開,但神話無疑是藝術史的一個重要推手,因為越是模糊的過去,越能夠刺激人的想像,越讓人產生神秘感。沒有了想像力與神秘感,也就沒有了藝術。

我的朋友張銳鋒說:“歷史不會成為不曾存在的過去,它在許多地方秘密地留下自己的刻痕。”神話,就是這樣的刻痕之一。因此,破譯神話的秘密(包括《山海經》《淮南子》等記載古代神話的文獻),也成為我們探索藝術起源的途徑之一。神話看上去荒誕不經,但它們並不是唯心的。並非所有荒誕的想像都能成為神話,神話是經過篩選、經過沉澱的。它們之所以跨越萬年光陰依然清晰如初,其中一定包含著某些必然的因素——神話里浸透著中國人的世界觀、生命觀。對此,我在第三章《神話時代》中還要詳說。邁克爾·蘇立文先生在《中國藝術史》第一章寫道:“一個民族的起源傳說往往暗示在他們看來什麼才是至關重要的。這個故事(指盤古開天——引者註)也不例外,它表達了中國人一個亙古的觀點:人不是創造的終極成就,人在世間萬物的規則中只佔據了一個相對而言無關緊要的位置。事實上,這只是一個歷史記憶。與壯觀瑰麗的世界和作為‘道’的表現形式的山川、風雲、樹木、花草相比,人實在 是微不足道的。其他任何文明都沒有如此強調自然的形態和模式,以及人類的恭順回應。”

還有一部分歷史潛藏在文物裡。文物是已逝時光的證物,是過去留給未來的信物。文物代表著那些未被時光淹沒的部分,就像河水里的石頭,引領我們逆水而行。當然我們不可能通過那些文物真正尋找到歷史的源頭,卻可以無限地趨近。當然,所謂的歷史源頭(包括藝術史的起源),可能並不是一個點,而是混沌一片,一個巨大、模糊的存在,像天地未開以前的宇宙。所謂的起源,是由許多個散亂的點組成的。有無數個這樣的點等待著藝術史的認領,我們可以把它們當作起源,但在起源之前,還有起源,正如在結局之後,還會有結局。

我們目光能夠抵達的最遠距離,是石器時代。曾有歷史學家認為,在石器時代之前,還存在著一個木器時代,但長期從事史前考古學研究的陳淳先生否定了這種觀點,認為:“第一,史前期不可能存在一個人類只知生產木器而不知生產石器的發展階段,生產木器時必須用比它堅硬的石器進行加工;第二,木頭質地較軟,用途有限,特別是無法從事諸如砍、切、刮、刨、鑽等重要的加工功能。因此,木器時代是沒有實用意義的一種概念。”關於人類早期文明,西方學者一般分為四個時代,即“石器時代”(包括舊石器時代和新石器時代)、“青銅時代”和“鐵器時代”。錢穆先生對於這四個時代的劃分十分簡明扼要:

“以石為兵”的時代,就是舊石器時代(Paleolithic),以使用打製石器為標誌的人類物質文明發展階段,從距今約300 萬年前開始,延續到距今1 萬年左右止。

“以玉為兵”的時代,就是新石器時代(Neolithic),以使用磨製石器為標誌的人類物質文化發展階段,大約從1 萬多年前開始,結束時間從距今5000 多年至2000 多年。

“以銅為兵”的時代,就是銅器時代(青銅時代,Early Bronze Age),以使用青銅器為標誌的人類文化發展的一個階段,在世界範圍內的編年範圍大約從公元前4000 年至公元初年。

“以鐵為兵”的時代,就是鐵器時代(Iron Age),是繼青銅時代之後的又一個時代,它以能夠冶鐵和製造鐵器為標誌,世界上出土的最古老冶煉鐵器是土耳其(安納托利亞)北部赫梯先民墓葬中出土的銅柄鐵刃匕首,生產於公元前2500 年左右,距今已4500 年。中國目前發現的最古老冶煉鐵器是甘肅省臨潭縣磨溝寺窪文化墓葬出土的兩塊鐵條,生產年代為公元前1510年至公元前1310 年。最早冶煉鐵的記錄由公元前800 年的虢國玉柄鐵劍保持,這支鐵劍,被稱為“中華第一劍”,是河南博物院“九大鎮院之寶”之一。

......

祝勇用詩意的語言、散文的筆法、史學的態度,帶我們一起走進普通遊客根本無法進入的未開放區域:武英殿、昭仁殿、壽安宮、文淵閣、倦勤齋等,講述了這些隱秘角落背後不為人知的故事,刻畫了在紫禁城出現過又消失了的那些歷史人物及其起伏命運。

故宮既是歷史的見證者,也是歷史的參與者。這些遙遠歷史背後的人世變幻,遠非普通遊客駐足一刻便能洞察知曉的。作家對這些隱秘角落的唯美書寫,重溫和延續了故宮的歷史記憶,也講述了明清歷史中濃墨重彩的一筆。孝莊、福臨、李自成、吳三桂、乾隆……這些人物在作者祝勇的筆下,都變得有血有肉、有七情六欲,生動的故事讓歷史不再高冷,而是與人親近。

祝勇

作家、紀錄片導演、博士,現任故宮博物院故宮文化傳播研究所所長。

“祝勇故宮系列”由人民文學出版社出版。

國務院新聞辦、中央電視台大型記錄片《天山腳下》總導演,《天山腳下》獲評新中國70年紀錄片百部推薦典藏作品。

自序:生長“隱秘”的地方

武英殿:李自成在北京

慈寧花園:艷與寂

昭仁殿:吳三桂的命運過山車

壽安宮:天堂的拐彎

文淵閣:文人的骨頭

倦勤齋:乾隆皇帝的視覺幻象

一

所謂“隱秘角落”其實是一個相對的概念。對於皇帝來說,紫禁城不存在隱秘角落,因為這座皇宮,就是因他而存在的。 “溥天之下,莫非王土”,他是全天下的主兒,對天下的一切都有知情權,何況一座宮殿?從這個意義上說,皇帝猶如“上帝”,對天下萬物——當然包括宮廷的每一個細節——擁有“全知視角”。除了皇帝,其他任何人的視角都是“限制性視角”,非禮勿視,非禮勿聽,假若看到了自己不應該看見的事或者物,必然大禍臨頭。

所謂的“隱秘角落”,是對大多數人而言的。自這座宮殿在公元1420年竣工,到1925年故宮博物院成立,對於天下百姓來說,在這五個世紀裡,整個紫禁城都是隱秘角落,閒人免進。所以,故宮今天的英文譯名,仍然是“the Forbidden City”。

1924年,遜帝溥儀年滿十八周歲。光緒皇帝,就是在這個年齡親政的,而溥儀卻在這個年紀被掃地出門。後一位皇帝離開之後,清室善後委員會進行了將近一年的文物清點工作,1925年10月10日成立了故宮博物院——“故宮”的意思是“從前的宮殿”,而“博物院”則標明了它的公共文化性質,宮殿的主語,從此發生了逆轉。 2011年,我把宮殿次開放的場 面,寫進了長篇小說《血朝廷》的結尾,但那隻是小說,作為故宮博物院開放的見證者,沈從文先生在一篇文章中所描述的,才是更真切的事實:

故宮開放,我大約可說是較早一批觀眾。且可能是對於故宮一切感興趣的觀眾之一。猶記得那時的御花園裡,小圍牆裡那個小廟靠西圍牆邊,還有一枝高高的桅杆,上端有個方桌大覆斗形木框架,上邊一點,還拉斜掛了一面可以升降的黃布帶斿大旗,在微風中翻飛。禦花園西邊假山後,那所風尺形小樓房,還註明是宣統皇帝學英文的地方。英文教師莊士敦,原本就住在那個樓上。假山前一株老松樹上,還懸有一付為皇后娘娘備用的鞦韆索,坐板還朱漆燦然。西路宣統的寢殿,廊下也同樣有付鞦韆索。隔窗向裡張望,臥房中一切陳設可看得清清楚楚。靠北一端有個民初形式的普通鋼絲床,床上衣被零亂。正中紅木方桌上果盤裡,還有個未吃完的北京蘋果……可知當時是在十分匆促情形下離開的。

那時的故宮博物院,開放區域僅限於乾清門以北,也就是紫禁城的“后寢”部分,博物院的正門,則是紫禁城的北門——神武門。而乾清門以南,則早在1914年就成立了古物陳列所,是一個主要保管陳列清廷遼寧、熱河兩行宮文物的機構,前面提到的武英殿,也就成了古物陳列所的一部分。這個機構一直存在到1948年3月,與故宮博物院合併,故宮博物院才真正擁有了一個完整的紫禁城。

但是,幾十年中,出於文物保護和辦公的需要,故宮博物院的開放面積,始終沒有超過一半。那些“未開放區”,就顯得愈發神秘。每次有朋友來故宮,都希望我陪他們到“未開放區”走走,我也萌生了寫“未開放區”的念頭。然而,“未開放區”是在不斷變化的,它不是一個固定的概念,而是一個動態的概念。 2015年,故宮博物院迎來90週年的生日,在這一年,故宮博物院的開放面積從52%增加到65%,未來的日子裡,會有更多的“未開放區”成為開放區。或許有一天,對於這座古老的宮殿,每個人都將擁有一個“全知視角”。這使我終放棄了寫“故宮的未開放區”的想法,而把目光投向“故宮的隱秘角落”。

二

相比之下,“故宮的隱秘角落”是不可能完全消失的,因為它不只是空間的,也是時間的,不只是物質的,也是精神的、情感的。它可能在“未開放區”,如慈寧花園、壽安宮,也可能在“開放區”,如昭仁殿,就在乾清宮的東邊,中軸線的一側,雖曾決定帝國的命運,卻極少為人關注。

“故宮的隱秘角落”,是故宮魅力的一部分,或者說,沒有了“隱秘”,就沒有真正的故宮。在我心裡,故宮就是生長“隱秘”的地方,一個“隱秘”消失了,就會有更多的“隱秘”浮現出來,就像日昇月落,草長鶯飛,生生不息,永不停歇。

所以,即使故宮在空間裡的“隱秘”消失了,它在時間裡的“隱秘”卻仍然健在,完好無損。冬日的黃昏,天黑得早,我離開研究院時,鎖上古舊木門,然後沿著紅牆,從英華殿、壽安宮、壽康宮、慈寧花園的西牆外,一路北走,還沒走到武英殿和西華門,在慈寧花園和武英殿之間、原來屬於內務府的那片空場上,向東望去,會看見夕陽的餘暉正從三大殿金色的戧脊上退去,然後,莊嚴的三大殿就如一個縱向排列的艦隊,依次沉入暮色的底部。接下來,整座宮殿,就成了夜的一部分。望著黑寂中的宮殿,我就像是看見了它的“隱秘”,莊重、浩大、迷離。那時我知道,在這座宮殿裡,永遠會有一些讓我們無法看透的事物。那是一些在時間中消失的事物,是已然破損的時間。它就像維納斯的斷臂,只存在於古代的時間裡,今人永遠無法修補。但正是這樣的破損,成就了它不可一世的美。

建築、文物都可以修復,讓它們歷盡滄桑之後恢復原初的美,但時間不能。我試圖用史料去填補那些破損的時間,將宮殿深處的“隱秘”一一破解,這本書就是這樣誕生的。但我知道這純屬徒勞,因為真實的“隱秘”是不可解的,就像剛剛說過的,“隱秘”不會因破解而消失,而只能隨著“破解”而愈發顯現和擴大。歷史就像一樁懸案,無論遇上多麼高明的偵探,也永遠不可能結案。

這是歷史吸引我們的一種神秘力量,此刻,它就儲存在故宮的內部,如神龍首尾縹緲,似七巧玲瓏不定,卻又那麼的讓我們魂不守舍。

三

有一次,陪人參觀故宮,就是從西華門進,先看武英殿,然後沿著還沒有開放的外西路,參觀了慈寧宮、慈寧花園、壽安宮、雨花閣(那時皆屬“未開放區”),然後順著三大殿外的紅牆,走到太和門前,飽覽太和殿的雄渾壯麗,再穿過協和門到達東路,拜謁文華殿裡的文淵閣,然後沿紅牆走到箭亭,穿過箭亭廣場,向東進入寧壽宮區,抵達東北角的乾隆花園和景陽宮……漸漸,我發現,在我心裡,這居然成了一條約定俗成的線路。它或許不是一條正確的路線,但是一條有效的路線,足以向遠來的友人們展現故宮的神秘魅力。我相信它穿越了一個朝代“隱秘”的部位,直指它秘而不宣的核心。

當我寫完這部書稿,檢視目錄時,心裡不覺一凜,因為書中的線索居然與上述路線完全相合。我保證這並不是刻意而為的,但下意識裡,那條路或許早就潛伏在我的心裡,等待著我去辨識、認領。宮殿內部道路無數,那條幽深宛轉的路卻像一條彎曲的扁擔,挑起一個王朝的得意與失意、生離與死別。所以,我從一開始就迷上了它,它引誘了我,完成了這本書。我用這本書引誘更多的人,讓他們即使在千里萬里之外,也能感覺到這條道路的存在。

四

本書談故宮建築,卻不止於建築,因為建築也不過是歷史的容器,在它的里面,有過多少命定、多少無常、多少國運起伏、多少人事滄桑。在寫法上,本書依舊算不上歷史學術著作,充其量是談人論世的歷史散文而已。只不過這種歷史散文,是建立在歷史研究的基礎上的,也藉鑑了他人的諸多成果,否則,這樣的歷史散文就成了沙上建塔,再美也是靠不住的。

文學與學術,各有分工,各有所長。我從不輕視學術,但寫了這麼多年,如今我越來越偏愛散文,歸根結底,是那文字裡透著生命的溫度。夜讀董橋,有一段話深合我意。董先生說:“今日學術多病,病在溫情不足。溫情藏在兩處:一在胸中,一在筆底;胸中溫情涵攝於良知之教養裡面,筆底溫情則孕育在文章的神韻之中。短了這兩道血脈,學問再博大,終究跳不出渀渀蕩蕩的虛境,合了王陽明所說:‘只做得個沉空守寂,學成一個痴漢。’”

我沉浸在散文的世界裡,千載歷史釀作一壺濁酒,萬里江山畫作一尺丹青,在歷史與現實、理智與情感之間,迴旋往返,穿來梭去,不失為一種大自由,與古人對話,又實在是一種大榮幸。這文字裡,不只有袖手觀棋、低眉閱世的輕鬆,往昔的繁華與幻滅裡,無不包含著對現世的幾番警醒與憂患意識。

大約2009年,我與攝影家李少白先生合作,就萌生了寫作本書的念頭。雖然步履艱難,但畢竟有了開始。沒有想到,兩年後,我調入故宮,成為博物院的一名工作人員,對故宮的建築,尤其是“隱秘角落”,更多了幾分認識,寫作終於變得順暢起來。後來,由於研究工作的便利,資料越查越多,就一遍遍地修改,加入了一些內容,才得以付印。剛好趕上故宮博物院成立90週年,也算是一種機緣。對於長期給予我支持與鼓勵的諸位朋友,在此一併表示感謝。

祝勇以文學的方式書寫故宮,對於傳承傳統文化,樹立文化自信,很有意義。

——王蒙(作家)

祝勇已經著魔一般陷入了昨天的文化里。這樣的人不多。因為一部分文人將其視做歷史的殘餘,全然不屑一顧;一部分文人僅僅把它作為一種寫作的素材,寫一寫而已。祝勇卻將它作為一片不能割捨的精神天地;歷史的尊嚴、民間的生命、民族的個性、美的基因和情感的印跡全都深在其中。特別是當農耕社會不可抗拒地走向消亡,祝勇反而來得更加急切和深切。他像面對著垂垂老矣、日漸衰弱的老母,感受著一種生命的相牽。我明白,這一切都來自一種文化的情懷!

——馮驥才(作家)

故宮歷史濃厚、人文薈萃,器具精美,是真正的“談笑有鴻儒,往來無白丁”。祝勇整日與蘇黃米蔡為伍,與沈文唐仇為伴,他對中國文化的認知,有了一個妥帖的釋放點,也為他未來尋得了一個可靠的基礎。但說到底,還是他的心靜。他說,他在故宮的大部分時間,是在圖書館裡度過的,他讀的書,大多是繁體豎排沒標點的。在這爭名逐利的世上,他能不為利益所動,沉潛在中國文化的魅力裡,致力於讀書做學問,頗有《楚辭》裡“眾人皆醉我獨醒”的氣勢,在浮躁的今日,更顯出一種風度。

——俞曉群(出版人)

……祝勇則是深省靜穆,像江南深深的小巷,像巷尾微瀾的古井,自是一派閑靜。祝勇的為人為文多是冷冷的不動聲色,但很乾淨——氣味很乾淨,心靈很乾淨,其中蘊有足夠的真誠和內在的激情,有一種特殊的誠懇在裡面,是那種我喜歡的有真正感情的人,當然帶著坦然的目光(指目光中沒有任何企圖),帶著一種北方男人的力量……

——冷冰川(藝術家)

桃園趙**[0956***977]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

桃園鍾**[0933***155]

25分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

桃園鍾**[0946***986]

5分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

新北劉**[0966***270]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

桃園方**[0988***585]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

高雄符**[0946***955]

11分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新北張**[0966***399]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

基隆張**[0956***950]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

臺中張**[0951***628]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺北李**[0932***726]

2分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺中符**[0956***305]

20分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

基隆鍾**[0988***261]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺中吳**[0988***497]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

新北楊**[0966***117]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺南錢**[0978***959]

半小時前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新竹黃**[0966***166]

20分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新竹仲**[0998***462]

12分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

高雄楊**[0978***787]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺北李**[0978***186]

12分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新竹鍾**[0938***326]

5分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新竹李**[0998***126]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

嘉義孫**[0951***332]

20分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

基隆張**[0978***608]

半小時前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新北楊**[0933***341]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

嘉義鍾**[0918***519]

15分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

嘉義黃**[0968***304]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新北趙**[0918***329]

5分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

嘉義劉**[0978***580]

20分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺北鄭**[0966***839]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

新竹符**[0978***996]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

高雄黃**[0956***992]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

新北鄭**[0918***997]

25分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺中仲**[0946***532]

25分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

新北吳**[0978***588]

25分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

臺中劉**[0986***337]

11分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

臺北王**[0946***752]

25分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

臺南方**[0998***872]

半小時前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

桃園柳**[0978***455]

2分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

高雄孫**[0998***120]

20分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

桃園孫**[0960***588]

15分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

高雄楊**[0998***338]

4分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

桃園王**[0986***812]

11分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

高雄李**[0956***168]

25分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

嘉義孫**[0966***865]

12分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

新竹鄭**[0986***527]

2分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

嘉義鄭**[0978***419]

25分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

高雄孫**[0951***785]

7分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊)

新竹王**[0932***258]

20分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

基隆鍾**[0960***992]

15分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

新北錢**[0968***142]

5分鐘前舊宮殿+故宮藝術史:初民之美(全兩冊) - 舊宮殿+故宮藝術史:初民之美+故宮的隱秘角落(全三冊)

NT$1130

2025年新書推薦:這才是歷史的真面孔【世界卷+中國卷】全2冊

NT$1980

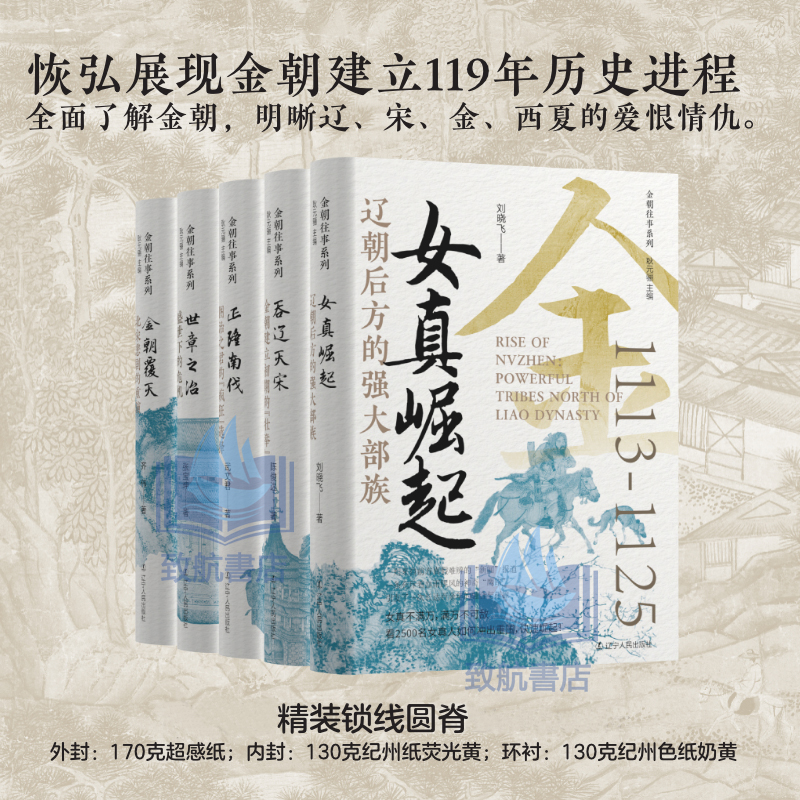

2025年新書推薦:貫穿金朝120年大歷史【女真崛起+吞遼滅宋+正隆南伐+世章之治+金朝覆滅】全5冊 精裝,重達2.5+公斤(原價2160,現價1980)

NT$1000

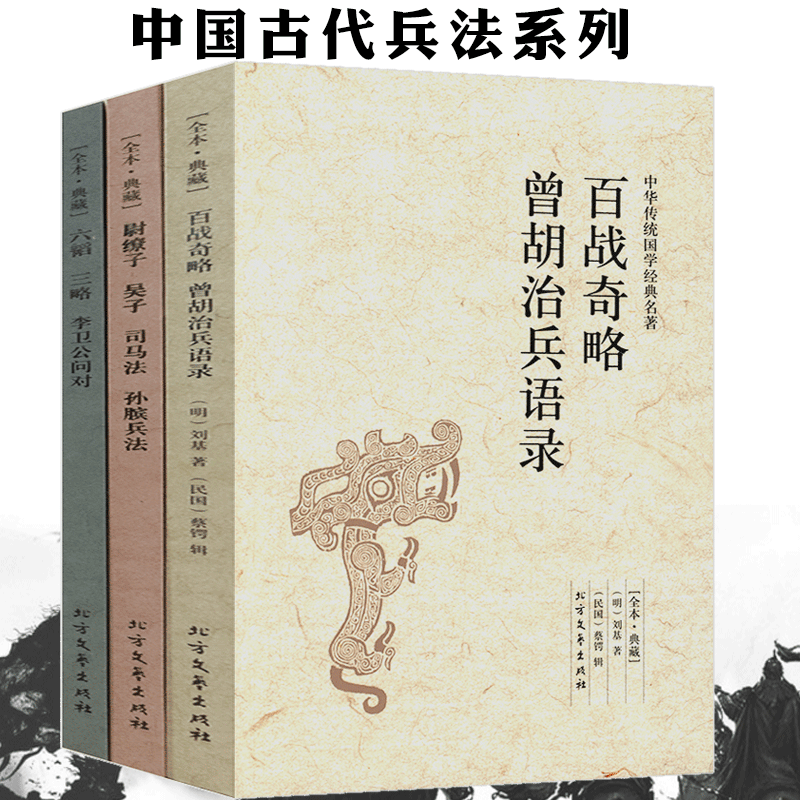

中國古代兵法【百戰奇略曾胡治兵語錄+尉繚子 吳子 司馬法 孫臏兵法+六韜 三略李衛公問對】全三冊

NT$1899

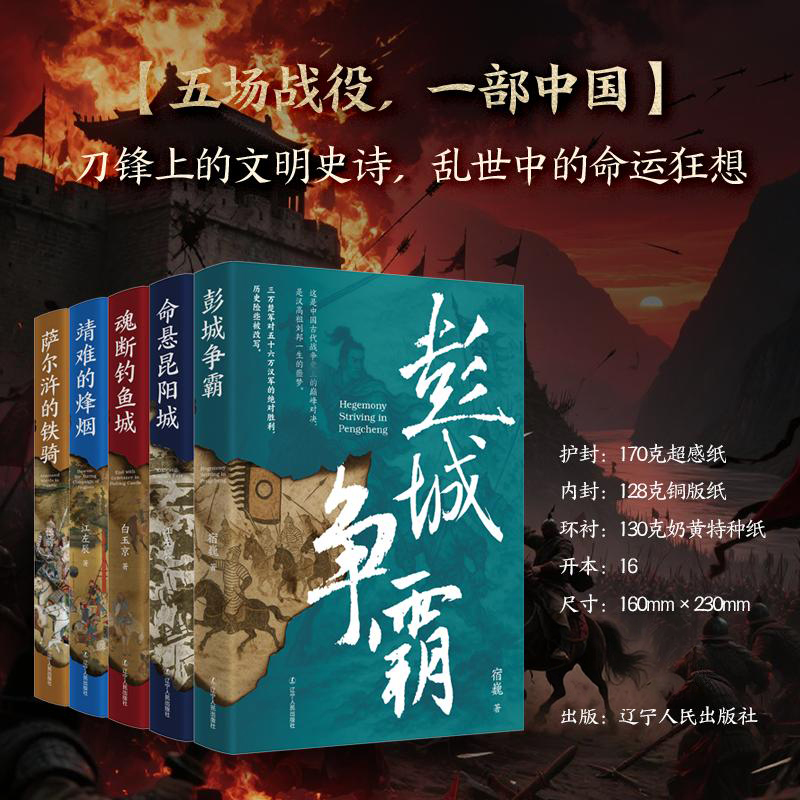

2025新書推薦:古代戰爭系列【薩爾滸的鐵騎+靖難的烽煙+彭城爭霸+魂斷釣魚城+命懸昆陽城】全五冊

NT$1700

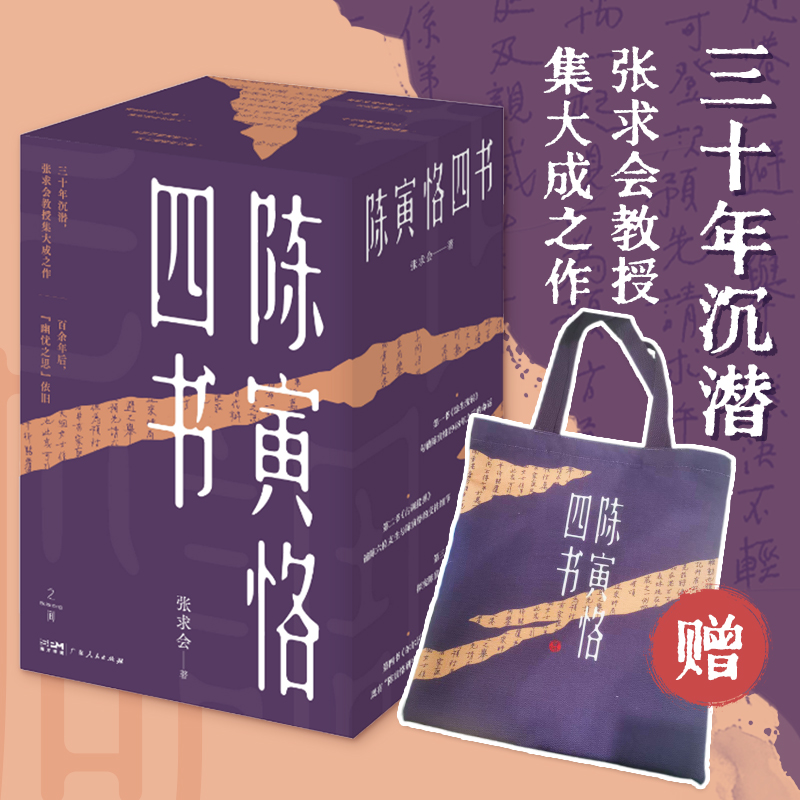

2025年新書推薦:【陳寅恪四書】餘生流轉+古調猶彈+世外文章+爾爾區區(限量贈品環保袋)

NT$2400

深入解讀中華文明五千年【中國大歷史 刷邊珍藏版】精裝全10冊

NT$2520

【草原帝國+帝國的暮光:蒙古帝國治下的東北亞+蒙古帝國中亞征服史+馬上衣冠:元明服飾中的蒙古因素+蒙古秘史】全五冊

NT$1320

中國歷史之謎【歷史+國寶+宮廷+帝王后妃陵墓+大唐+大宋+大明+大清】全8冊

NT$2880

中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

NT$1820

大宋風雲:宋金逐鹿的熱血史詩(全四卷)

NT$1299

2025年新書推薦:《1024—2024,世界第一張紙幣交子誕生地成都,以及千年來的世界》全三卷

NT$1800

2025年新書推薦:【藩屏:明代藩王的藝術與權力+封疆之製:明代都司衛所管理體制研究】全兩冊

NT$2300

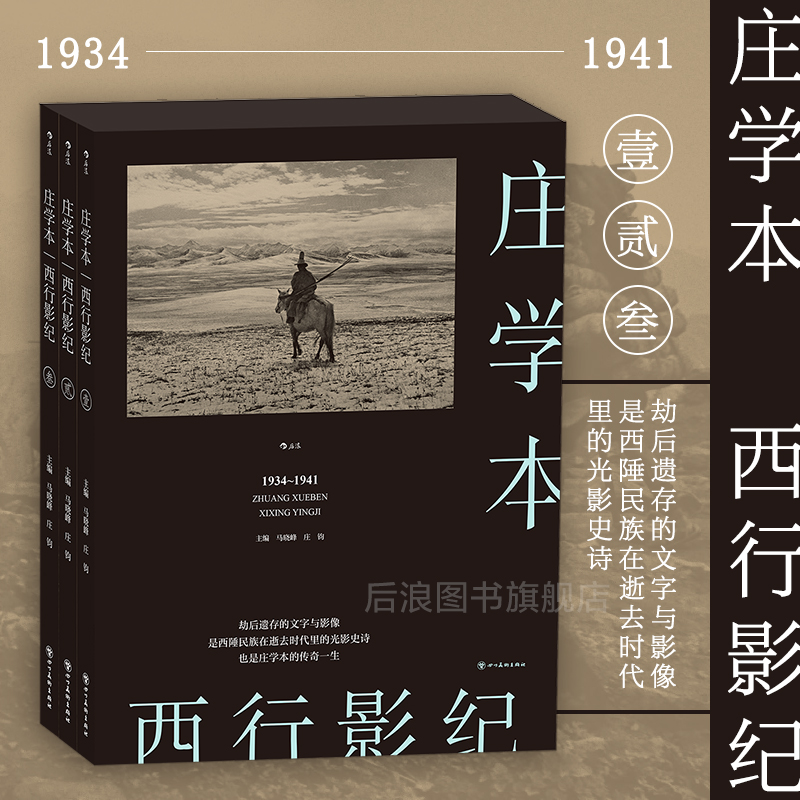

【西行影紀】全三冊 攝影大師 莊學本 傳奇一生 單向街文學獎 年度攝影集

NT$1275

2025新書推薦:【地圖裡的全景中國史】全4冊

NT$1430

【圖騰與廢墟】全兩冊

NT$1268

2024新書推薦:如果你生活在古代(全3冊)

NT$1300

在歷史的褶皺之間【蘇東坡的星座+風月同天】全兩冊(中國文化變遷中的細節、故事與溫度)

NT$1788

中國歷史:從上古至公元元年+開明中國歷史講義(全兩冊)

NT$1460

清代貢院史(全兩冊)

NT$1760

晉商【合盛元票號+匯通天下:喬致庸+宦海商傑:盛宣懷】全4冊

NT$1500

全面解讀工業革命【重說工業革命的經濟史+萬國爭先+製造為王】全三冊(原價1650,限時活動價1500)

NT$1480

2024新書推薦【如父如子:從雍正到乾隆】全2冊(乾隆製造+成爲雍正)

NT$1480

2024新書推薦:雙面暴君:隋煬帝的生平、時代及真相+女主臨朝:武則天的權力之路(全兩冊)

NT$1800

2024新書推薦:有爲:漢武帝的五十四年+雙面漢武帝:從文武之治到巫蠱之亂+巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰(全三冊)

NT$2000

風雅宋【大宋繁華:造極之世的表與裡+汴梁歌嘯:北宋遼時期國務實錄+落木大江:南宋金時期國務實錄】全三冊

NT$1850

【簡讀中國史 全四冊】著名歷史學者張宏傑簡讀中國史系列正式收官!

NT$1599

2024新書推薦:照鑑【晚清、北洋、民國】歷史影像背後的歷史(全三冊)

NT$1299

歷史的棋局:還原真實的歷史謀略+歷史的棋局2:家國興衰與成事謀略(全兩冊)

NT$1600

2024新書推薦【手鏟釋天書:與夏文化探索者的對話】全2冊

NT$1699

中國古代趣聞錄+傳承:百年家族門閥背後的中國史+古人之夜:古代世界的夜間生活考(全三冊)