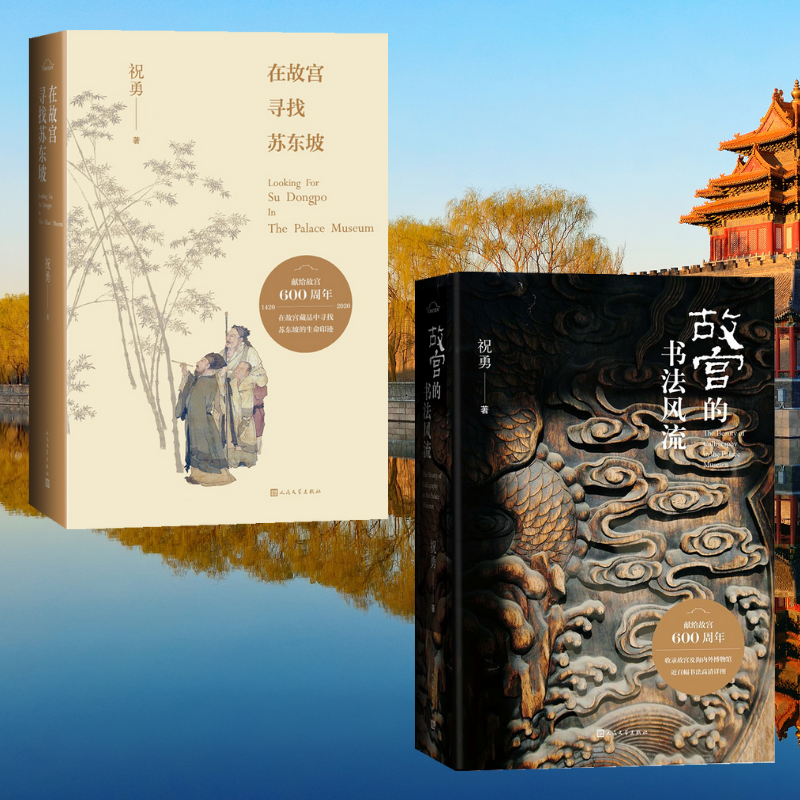

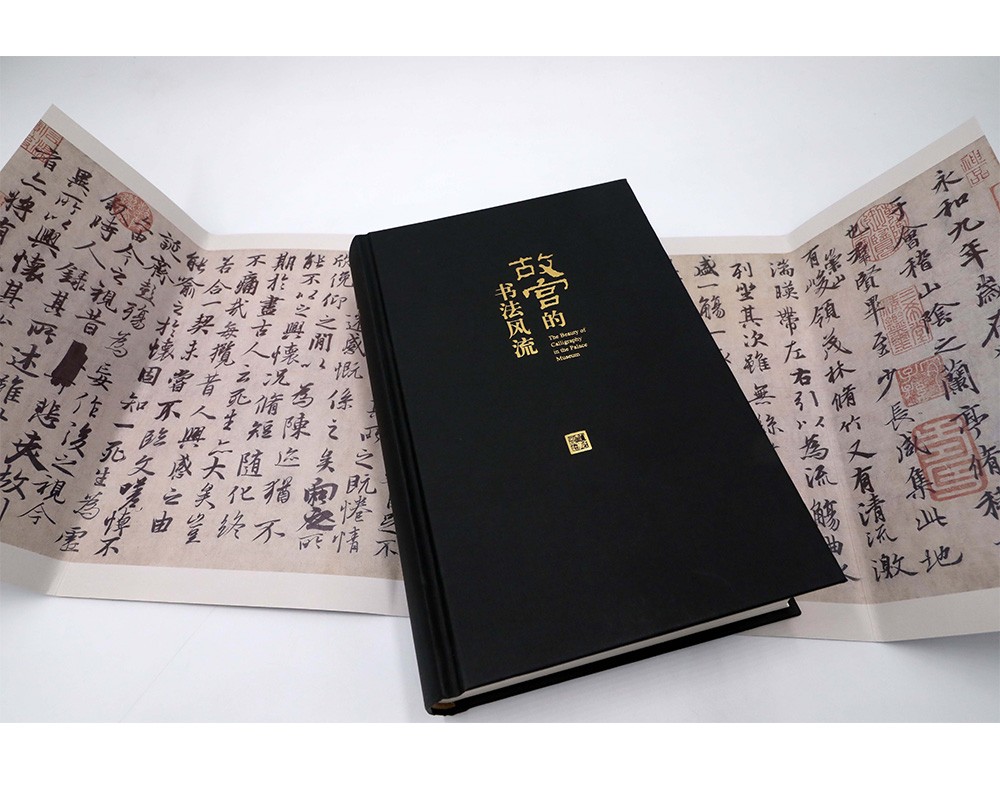

【故宮的書法風流】

內容介紹

◎在故宮藏品中,品漢字書寫之美,感悟“千古風流人物”

◎國家寶藏的前世今生,故宮藝術的典藏讀本

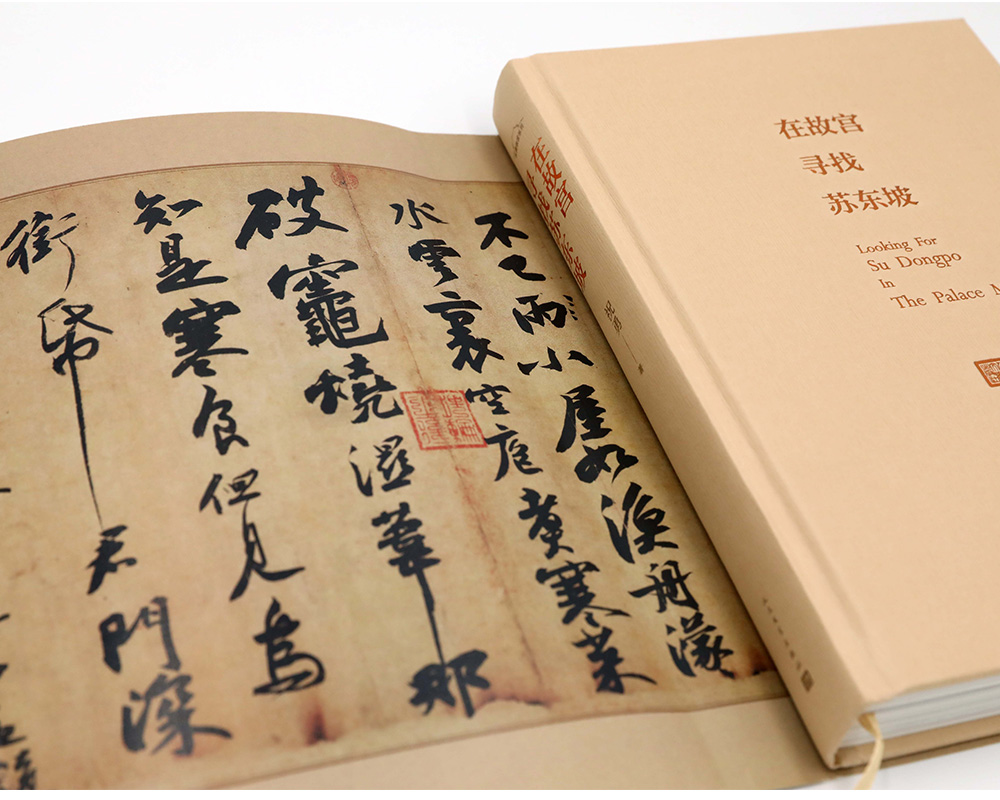

◎收錄兩岸故宮及海內外博物館近百幅書法高清詳圖,全彩印刷,精裝典藏

祝勇用詩意的語言、散文的筆法、史學的態度,以李斯、王羲之、李白、顏真卿、懷素、張旭、蔡襄、蔡京、歐陽修、蘇軾、黃庭堅、米芾、岳飛、辛棄疾、陸游、文天祥等十餘位古代書法家為線索,選取兩岸故宮收藏的書法名作,講述了這些書法名作背後不為人知的歷史故事,再現了這些書法家跌宕起伏的個人命運。

關於“故宮”,祝勇這麼說:

六百年的宮殿(到2020年,紫禁城剛好建成六百週年)、七千年的文明(故宮博物院收藏的文物貫穿整個中華文明史),一個人走進去,就像一粒沙被吹進沙漠,立刻就不見了踪影。故宮讓我們收斂起年輕時的狂妄,認真地註視和傾聽。

關於“書法”,祝勇這麼說:

書法,就是一個人同自己說話,是世界上最美的獨語。一個人心底的話,不能被聽見,卻能被看見,這就是書法的神奇之處。我們看到的,不應只是它表面的美,不只是它起伏頓挫的筆法,還是它們所透射出的精神與情感。

目錄

序章 漢字書寫之美

第一章 李斯的江山

第二章 永和九年的那場醉

第三章 紙上的李白

第四章 血色文稿

第五章 吃魚的文化學

第六章 蔡襄以及蔡京

第七章 歐陽修的醉與醒

第八章 此心安處是吾鄉

第九章 世道極頹,吾心如砥柱

第十章 他的世界裡沒有邊境

第十一章 待從頭,收拾舊山河

第十二章 挑燈看劍辛棄疾

第十三章 西線無戰事

第十四章 崖山以後

圖版目錄

註釋

精彩書摘

李斯的時代,是小篆的時代。此前,在文字發明後的很長一段時間,流行的字體是大篆。廣義地說,大篆就是商周時代通行的、區別於小篆的古文字。這種古韻十足的字體,被大量保存在西周時期的青銅、石鼓、龜甲、獸骨上,文字也因刻寫材料的不同,分為金文(也稱鐘鼎文[圖1-1])、石鼓文和甲骨文。

從故宮博物院收藏的十件先秦石鼓( 又稱“ 陳倉石鼓”[圖1-2])上,可以看見中國最早的石刻文字[圖1-3],被稱為“篆書之祖”,一字抵萬金,被康有為譽為“中華第一文物”。這十隻先秦石鼓,每件高二尺,直徑一尺多,每個重約一噸,每個石鼓上鐫刻的“石鼓文”,都是秦始皇統一中國之前秦國使用的大篆,從書法史的角度看,它上承秦公簋(原藏北京故宮博物院,現藏中國國家博物館)銘文,下接小篆,是中國文字由大篆向小篆衍變,在尚未定型時期的過渡性字體,結體促長伸短,字形方正豐厚,筆觸又圓融渾勁,風骨嶙峋又楚楚風致,透露出秦國上升時期強悍雄渾的力量感。

大篆的寫法,各國不同,筆劃煩瑣華麗,巧飾斑斕。秦滅六國,重塑漢字就成為政府第一號文化工程,丞相李斯親力親為,為帝國製作標準字樣,在大篆的基礎上刪繁就簡,於是,一種名為小篆的字體,就這樣出現在書法史的視野中。

這種小篆字體,不僅對文字的筆劃進行了精簡、抽象,使它更加簡樸、實用,薄衣少帶、骨骼精練,更重要的是,在美學上,它注意到筆劃的圓勻一律、結構的對稱均等,字形基本上為長方形,幾乎字字合乎二比三的比例,符合視覺中的幾何之美。這使文字整體上顯得規整端莊,給人一種穩定感和力量感,透過小篆,秦始皇那種正襟危坐、睥睨天下的威嚴形象,隱隱浮現。

其實,早在秦始皇之前,大禹就已經把自己的功績刻寫在石頭上了——治水完成後,大禹用奇特的古篆文,在天然峭壁上刻下一組文字,從此成為後世金石學家們終生難解的謎題。大禹的行動說明,文字不只是華夏文化的核心(對此,我將在下文中詳細闡述),也是華夏政治的核心。美術史家巫鴻說:“從一開始,立碑就一直是中國文化中紀念和標準化的主要方式。”“碑定義了一種合法性的場域(legitimate site),在那裡‘共識的歷史’(consensual history)被建構,並向公眾呈現。”華夏詞庫裡的很多詞語,或許因此而生成,比如樹碑立傳,比如刻骨銘心。

被大禹鐫刻的這塊石頭,被稱作《禹王碑》。人們發現它,是在南嶽衡山七十二峰之岣嶁峰左側的蒼紫色石壁上,因此也有人把它稱作《岣嶁碑》。這應該是中國最古老的銘刻,文字分九行,共七十七個字,甲骨文專家郭沫若鑽研三年,也只認出三個字。唐朝時,復古運動領袖韓愈曾專赴衡山尋找此碑,卻連碑的影子都沒有見到,失望之餘,寫下一首詭秘的詩作——《岣嶁山禹王碑》。當然,對於這一神秘物體的來歷,今天的歷史學家們眾說不一,但即使從唐朝算起,這塊銘刻也足夠久遠了。

帝王們把各自的歷史凝固在石頭上,試圖通過石頭的“紀念碑性”(monumentality)來強化自身的威權。但我們不得不說,在對文字的運用上,秦始皇比大禹還要聰明,因為對他來說,文字不只是為了抵抗忘卻,也是他操控現實政治的工具。秦始皇用標準化生產的方式炮製了長城和兵馬俑,他當然對工具的意義瞭如指掌。他知道文字是文化的基本材料,只有把文字這件工具標準化,他才能真正駕馭帝國這台龐大的機器。因此,在夏禹那裡,文字是死的;而在秦始皇手中,文字是活的,像他的臣民一樣,對他唯命是從。

文字也是一個“國”。 “中國”的“國”字,裡麵包含著一個“戈”字,後來變成“玉”,其實後者更能概括中國的性質。 “玉”是什麼? “玉”是文化。真正的“國”,卻不是由武器,而是由文化構建的。而中華文化的核心,正是文字。那時還沒有法律意義上的國家觀念,那時的“天下”,不只是地理的,也是心理的,或者說,是文化的,因為它從來沒有一道明確和固定的邊界。國的疆域,其實就是文化的疆域。秦始皇時代,小篆,就是這國家的界碑。

一個書寫者,無論在關中,還是在嶺南,也無論在江湖,還是在廟堂,自此都可以用一種相互認識的文字書寫和交談。秦代小篆,成為所有交談者共同遵循的“普通話”。它跨越了山川曠野的間隔,縮短了人和人的距離,直至把所有人黏合在一起。文化是最強有力的黏合劑,小篆,則讓帝國實現了無縫銜接,以至於今天,大秦帝國早已化作灰煙,但那共同體留了下來,比秦始皇修建的長城還要堅固,成為那個時代留給今天的最大遺產。——第一章:李斯的江山

前言

一

關於故宮收藏的文物,我已經出版過《故宮的古物之美》三卷,其中第一卷寫器物,第二捲和第三卷寫繪畫,這是第四卷,內容全部關涉故宮收藏的歷代法書,但本書的寫作歷程卻很漫長,我進入故宮博物院工作以後寫的第一篇文章,就是收在本書中的《永和九年的那場醉》,至今已經過去了近十年。十年中,我零零星星地寫,陸陸續續地發表(其間也寫了其他作品),最先是在《十月》雜誌上,開了一個名叫《故宮的風花雪月》的專欄,後來又在《當代》開了一個專欄,雜誌社給我起名,叫《故宮談藝錄》,自2017 年開始,一直寫到現在,今年是第五年,這是《當代》雜誌,也是我自己開得最久的一個專欄。

這兩個專欄裡的文章,有關於故宮藏古代繪畫的,也有關於法書的,但在《當代》上的專欄文章,關於歷代法書的居多。我對法書有著長久的迷戀,這或許是因為我自己便是一個寫字人(廣義上的),對文字,尤其是漢字之美有著高度的敏感。瑞典漢學家林西莉曾經寫過一本書,叫《漢字王國》,是一本講甲骨文的書,我喜歡它的名字:“漢字王國”。古代中國,實際上就是一個由漢字連接起來的王國。秦始皇統一中國,必定會想到統一漢字,因為當時各國的文字千差萬別,只有“書同文”,“國”才算是真正地統一。沒有文字的統一,秦朝的江山就不是真正的一統。我在《李斯的江山》裡寫:“一個書寫者,無論在關中,還是在嶺南,也無論在江湖,還是在廟堂,自此都可以用一種相互認識的文字在書寫和交談。秦代小篆,成為所有交談者共同遵循的‘普通話’。”“文化是最強有力的黏合劑,小篆,則讓帝國實現了無縫銜接”。

二

漢字是國族聚合的紐帶,還是世界上最具造型感的文字,而軟筆書寫,又使漢字呈現出變幻無盡的線條之美。中國人寫字,不只是為了傳遞信息,也是一種美的表達。對中國人來說,文字不只有工具性,還有審美性。於是在“書寫”中,產生了“書法”。

“書法”,原本是指“書之法”,即書寫的方法——唐代書學家張懷瓘把它歸結為三個方面:“第一用筆,第二識勢,第三裹束。”周汝昌先生將其簡化為:用筆、結構、風格。它側重於寫字的過程,而非指結果(書法作品)。 “法書”,則是指向書寫的結果,即那些由古代名家書寫的、可以作為楷模的範本,是對先賢墨蹟的敬稱。

只有中國人,讓“書”上升為“法”。西方人據說也有書法,我在歐洲的博物館裡,見到過印刷術傳入之前的書籍,全部是“手抄本”,書寫工整漂亮,加以若干裝飾,色彩艷麗,像“印刷”的一樣,可見“工整”是西方人對於美的理想之一,連他們的園林,也要把蓬勃多姿的草木修剪成標準的幾何形狀,彷彿想用藝術

來證明他們的科學理性。周汝昌先生講,“(西方人)‘最精美’的書法可以成為圖案畫”,但是與中國的書法比起來,實在是小兒科。這緣於“西洋筆尖是用硬物製造,沒有彈力(俗語或叫‘軟硬勁兒’),或有亦不多。中國筆尖是用獸毛製成,第一特點與要求是彈力強”。

與西方人以工整為美的“書法”比起來,中國法書更感性,也更自由。儘管秦始皇(通過李斯)締造了帝國的“標準字體”——小篆,但這一“標準”從來不曾限製書體演變的腳步。 《泰山刻石》是小篆的極致,卻不是中國法書的極致。中國法書沒有極致,因為在一個極致之後,緊跟著另一個極致。任何一個極致都是階段性的,“江山代有才人出,各領風騷數百年,”使中國書法,從高潮湧向高潮,從勝利走向勝利,自由變化,好戲連台。

工具方面的原因,正是在於中國人使用的是這一支有彈性的筆,這樣的筆讓文字有了彈性,點畫勾連、濃郁枯淡,變化無盡,在李斯的鐵畫銀鉤之後,又有了王羲之的秀美飄逸、張旭的飛舞流動、歐陽詢的法度莊嚴、蘇軾的“石壓蛤蟆”、黃庭堅的“樹梢掛蛇”、宋徽宗“瘦金體”薄刃般的鋒芒、徐渭猶如暗夜哭號般的幽咽頓挫……同樣一支筆,帶來的風格流變,幾乎是無限的,就像中國人的自然觀,可以萬類霜天競自由,亦如太極功夫,可以在閃展騰挪、無聲無息中,產生雷霆萬鈞的力度。

我想起金庸在小說《神鵰俠侶》裡,寫到俠客朱子柳練就一身“書法武功”,與蒙古王子霍都決戰時,兵器竟只有一支毛筆。決戰的關鍵回合,他亮出的就是《石門頌》的功夫,讓觀戰的黃蓉不覺驚嘆:“古人言道:‘瘦硬方通神’,這一路‘褒斜道石刻’當真是千古未有之奇觀。”以書法入武功,這發明權想必不在朱子柳,而應歸於中國傳統文化造詣極深的金庸。

《石門頌》的書寫者王昇,就是一個有“書法武功”的人。張祖翼說《石門頌》:“膽怯者不敢學,力弱者不能學也。”我膽怯,我力弱,但我不死心,每次讀《石門頌》拓本,都讓人血脈僨張,被它煽動著,立刻要研墨臨帖。但《石門頌》看上去簡單,實際上非常難寫。我的筆觸一落到紙上,就不是那麼回事了。原

因很簡單:我身上的功夫不夠,一招一式,都學不到位。 《石門頌》像一個圈套,不動聲色地誘惑我們,讓我們放鬆警惕,一旦進入它的領地,臨帖者立刻丟盔卸甲,潰不成軍。

三

對中國人來說,美,是對生活、生命的昇華,但它們從來不曾脫離生活,而是與日常生活相連、與內心情感相連。從來沒有一種凌駕於日常生活之上,孤懸於生命欲求之外的美。今天陳列在博物館裡的名器,許多被奉為經典的法書,原本都是在生活的內部產生的,到後來,才被孤懸於殿堂之上。我們看秦碑漢簡、晉人殘紙,在上面書寫的人,許多連名字都沒有留下,但它們對美的追求卻絲毫沒有鬆懈。時光掩去了他們的臉,他們的毛筆,在暗中舞動,在近兩千年之後,成為被我們佇望的經典。

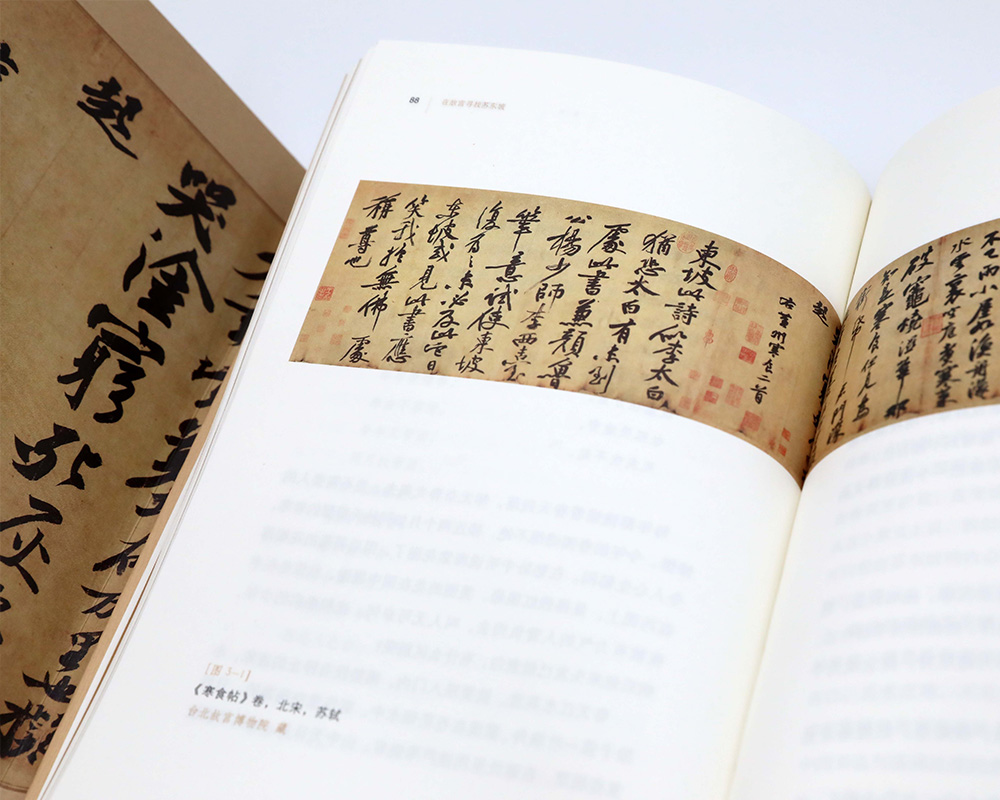

故宮博物院收藏著大量的秦漢碑帖,在這些碑帖中,我獨愛《石門頌》。其他的碑石銘文,我亦喜歡,但它們大多出於公共目的書寫的,有點像今天的大眾媒體,記錄著王朝的功業(如《石門頌》)、事件(如《禮器碑》)、祭祀典禮(如《華山廟碑》)、經文(如《熹平石經》),因而它的書寫,必定是權威的、精英的、標準化的,也必定是渾圓的、飽滿的、均衡的,像《新聞聯播》的播音員,字正腔圓,簡潔鏗鏘。唯有《石門頌》是一個異數,因為它在端莊的背後,摻雜著調皮和搞怪,比如“高祖受命”的“命”字,那一豎拉得很長,讓一個“命”字差不多佔了三個字的高度。 “高祖受命”這麼嚴肅的事,他居然寫得如此“隨意”。很多年後的宋代,蘇東坡寫《寒食帖》,把“但見烏銜紙”中“紙”(“帋”)字的一豎拉得很長很長,我想他說不定看到過《石門頌》的拓本。或許,是一紙《石門頌》拓片,慫恿了他的任性。

故宮博物院還收藏著大量的漢代簡牘,這些簡牘,就是一些書寫在竹簡、木簡上的信札、日誌、報表、賬冊、契據、經籍。與高大厚重的碑石銘文相比,它們更加親切。這些漢代簡牘(比如居延漢簡、敦煌漢簡),大多是由普通人寫的,一些身份微末的小吏,用筆墨記錄下他們的工作。他們的字,不會出現在顯赫的位置上,不會展覽在眾目睽睽之下,許多就是尋常的家書,它的讀者,只是遠方的某一個人,甚至有許多家書,根本就無法抵達家人的手裡。因此那些文字,更沒有拘束,沒有表演性,更加隨意、瀟灑、燦爛,也更合乎“書法”的本意,即:“書法”作為藝術,價值在於表達人的情感、精神(舞蹈、音樂、文學等藝術門類莫不如此),而不是一種真空式的“純藝術”。

在草木蔥蘢的古代,竹與木,幾乎是最容易得到的材料。因而在紙張發明以前,簡書也成為最流行的書寫方式。漢簡是寫在竹簡、木簡上的文字。 “把竹子剖開,一片一片的竹子用刀刮去上面的青皮,在火上烤一烤,烤出汗汁,用毛筆直接在上面書寫。寫錯了,用刀削去上面薄薄一層,下面的竹簡還是可以用。(內蒙古額濟納河沿岸古代居延關塞出土的漢簡,就有削去成刨花有墨蹟的簡牘。)”烤竹子時,裡面的水分滲出,好像竹子在出汗,所以叫“汗青”。文天祥說“留取丹心照汗青”,就源於這一工序,用竹簡(“汗青”)比喻史冊。竹子原本是青色,烤乾後青色消失,這道工序被稱為“殺青”。

面對這些簡冊(所謂的“冊”,其實就是對一條一條的“簡”捆綁串連起來的樣子的象形描述),我幾乎可以感覺到毛筆在上麵點畫勾寫時的流暢與輕快,沒有碑書那樣肅括宏深、力敵萬鈞的氣勢,卻有著輕騎一般的靈動灑脫,讓我驟然想起唐代盧綸的那句“欲將輕騎逐,大雪滿弓刀”。當筆墨的流動受到竹木紋理的阻遏,而產生了一種滯澀感,更產生了一種粗樸的美感。

其實簡書也包含著一種“武功”——一種“輕功”,它不像飛簷那樣沉重,具有一種莊嚴而凌厲的美,但它舉重若輕,以輕敵重。它可以在荒野上疾行,也可以在飛簷上奔走。輕功在身,它是自由的行者,沒有什麼能夠限制它的腳步。

書摘插畫

------------------------------------------------------------------------

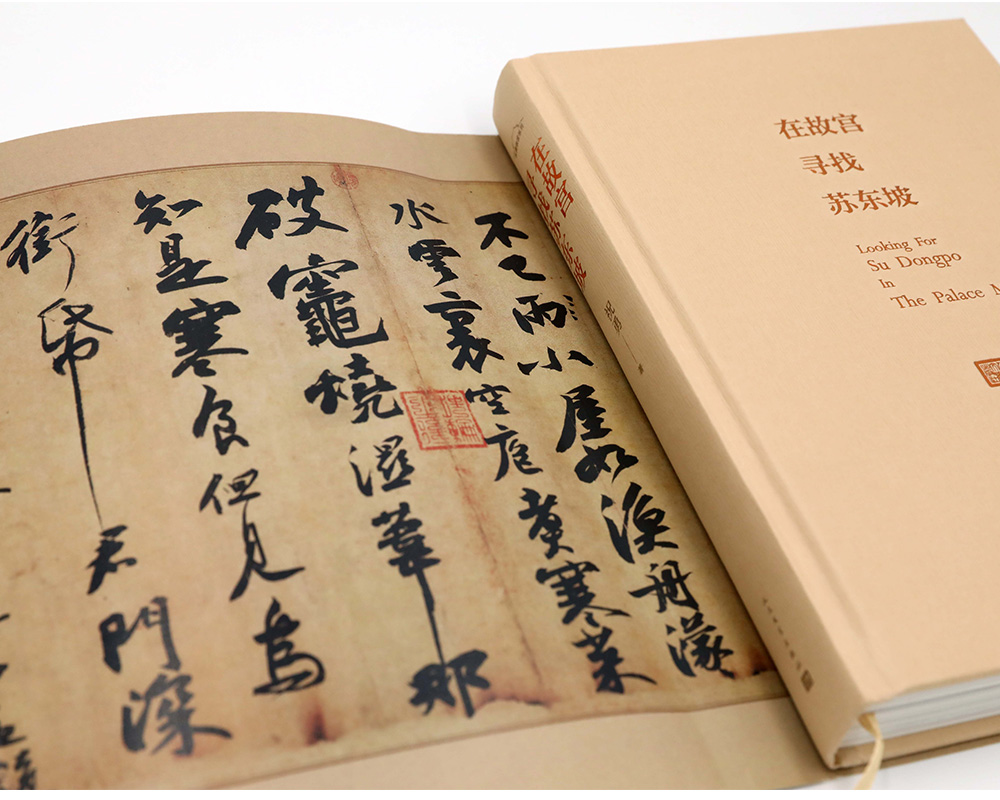

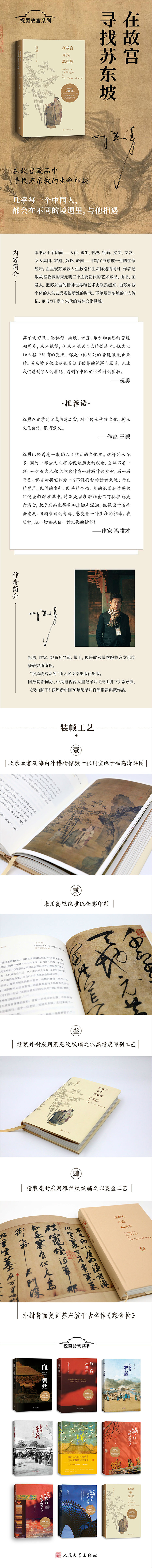

【在故宮尋找蘇東坡】

編輯推薦

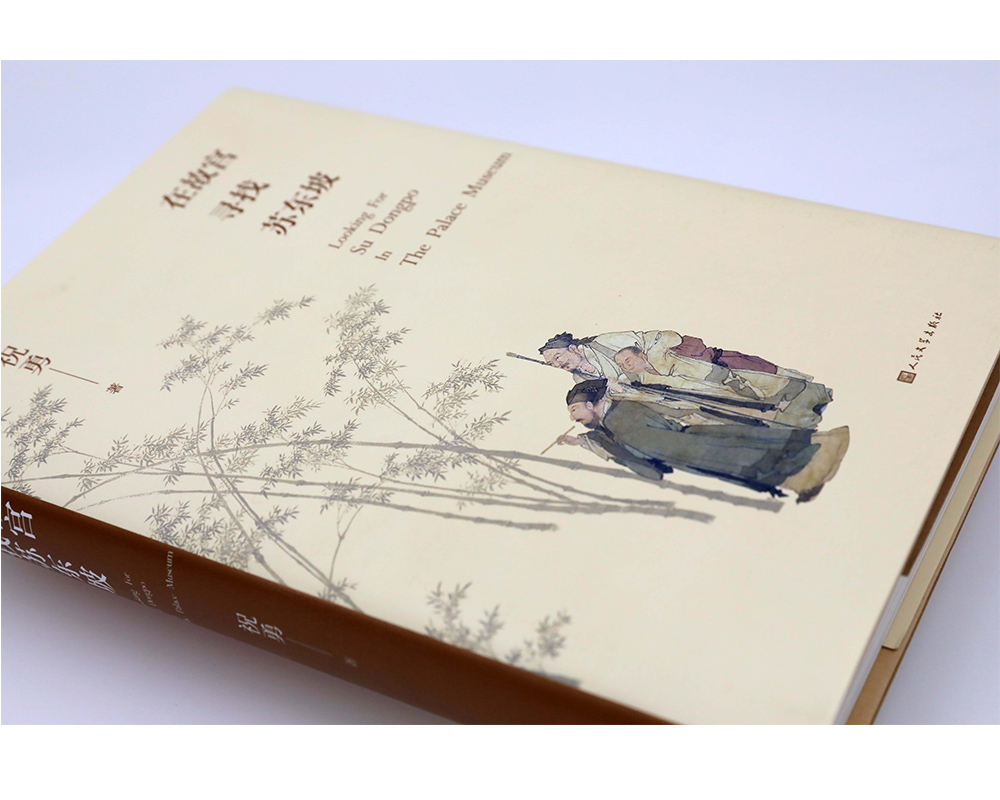

蘇東坡好玩。 他機智、幽默、坦蕩,樂於和自己的苦境相周旋,從不絕望,也從不泯滅自己的創造力。 他文化和人格中所有的亮點,都是由他所處的苦境激發出來的。 蘇東坡不僅讓我們見證了世界的荒謬與黑暗,也讓我們看到了人的潜能,看到了中國文化精神的茁壯。

——祝勇

內容簡介

內容介紹:

◎在故宮藏品中,尋找蘇東坡的生命印迹

◎展閱宋元明書畫,試圖理解蘇東坡與他的時代

◎收錄兩岸故宮及海內外博物館數十幅高清詳圖,呈現蘇東坡書法與繪畫之美

本書從十個側面——入仕、求生、書法、繪畫、文學、交友、文人集團、家庭、為政、嶺南——書寫了蘇東坡一生的生命經歷。 在呈現蘇東坡人生脈絡和生命際遇的同時,作者選取故宮收藏的宋元明三個主要朝代的藝術藏品,由書、畫及人,把蘇東坡的精神世界和藝術史聯系起來,由蘇東坡個體的人生去反觀他所處的時代。 不單是蘇東坡的個人傳記,更書寫了整個宋代的精神文化風貌。

作者簡介

祝勇,作家、紀錄片導演、博士,現任故宮博物院故宮文化傳播研究所所長。

“祝勇故宮系列”由人民文學出版社出版。

國務院新聞辦、中央電視臺大型記錄片《天山脚下》總導演,《天山脚下》獲評新中國70年紀錄片百部推薦典藏作品。

目錄

序章最好的時代,最壞的時代

第一章夜雨西山

第二章人生如蟻

第三章行書第三

第四章枯木怪石

第五章大江東去

第六章四海兄弟

第七章西園雅集

第八章悲歡離合

第九章不合時宜

第十章南渡北歸

結語僅次於上帝的人

後記

圖版目錄

注釋

精彩書摘

我們今天所能見到的蘇軾的第一首詩,應該是《郭綸》。

西元1059年,蘇軾與蘇轍這兩位大宋王朝的新科進士,回鄉為母親程夫人丁憂三年之後,在秋涼時節,帶著兩位年輕的媳婦,走水路返回汴京。 過嘉州時,在落日蒼茫的渡口,蘇軾抬眼就看到了郭綸。

那時的郭綸逆光而坐,默數著河流中的船隻。 蘇軾看到了他粗硬的輪廓,卻想像不出蟄伏在那輪廓裏的巨大能量,更不曾見過他身邊那匹瘦弱的青白快馬,曾像閃電一樣馳過瀚海大漠。 這位從前的英雄,曾在河西一帶無人不識。 那名聲不是浪得的,定川寨一戰,當西夏的軍隊自地平線上壓過來時,人們看到郭綸迎著敵軍的方向沖去,用手裡的丈八蛇矛,在敵酋的脖子上戳出了一個血窟窿,讓對手的滿腔熱血,噴濺成一片刺眼的血霧。 這般的勇猛,沒有在西域的流沙與塵埃中湮沒,卻被一心媾和的朝廷一再抹殺。 宋仁宗慶曆四年(西元1044年),范仲淹寫下著名的《嶽陽樓記》那一年,宋夏簽訂和平協定,戰爭結束了,英雄失去了價值,郭綸於是騎上他的青白馬,挎上曾經讓敵軍膽寒的弓箭,孤孤單單地踏上遠行的路。 他不知道自己是怎樣走到四川來的,更不知道下一步要去哪裡,只是在一個不經意的瞬間,與蘇軾迎面相遇。

於是,年輕的蘇軾寫下了這樣的詩句:

河西猛士無人識,

日暮津亭閱過船。

路人但覺驄馬瘦,

不知鐵槊大如椽。

因言西方久不戰,

截發願作萬騎先。

我當憑軾與寓目,

看君飛矢集蠻氈。

幾百年後,編修《四庫全書》的紀曉嵐讀到這首詩,淡然一笑,說:“寫出英雄失路之感。

是美人,就會遲暮; 是英雄,就有末路。 這是世界的規律。 只是他(她)們還是美人或英雄的時候,都不會意識到這一點。 年輕的蘇軾在那一天就看到了自己的劫數,只不過那時的他,剛剛見識到這個世界的壯闊無邊,他的內心深處,正風雲激蕩,還來不及收納這般的蒼涼與虛無,更不會意識到,郭綸的命運,並不只是他一個人的命運,而是所有人的命運。 蘇軾從故鄉奔向帝國的中心,又被飛速旋轉的政治甩向深不可知的荒野,王朝為他預置的命運,幾乎與郭綸別無二致。 他一生的主題,並不是如何報效他的朝廷,而是如何與自己的命運對抗。

夜色壓下來,吞沒了郭綸的身體。 他的臉隱在黑暗中,滔滔的江水中,他聽不見蘇軾的竊竊私語。

西元1056年,宋朝的春天,蘇軾平生第一次離開自己生活了近二十年的故鄉眉州,自閬中上終南山,和父親蘇洵、弟弟蘇轍一起,走上褒斜穀迂回曲折、高懸天際的古棧道,經大散關進入關中,再向東進入河洛平原,前去汴京參加科考。

第二年,蘇軾、蘇轍參加了禮部初試,主考官的名字,叫歐陽修。

第一次聽說歐陽修的名字,蘇軾還是七八歲的孩子,剛剛開始入天慶觀北極院的私塾讀書。 有一次,一比特先生從京師來,對范仲淹、歐陽修這些人的文學及品行大加讚賞,蘇軾聽了,就好奇地問:“你說的這些人是什麼人?” 先生不屑地說:“童子何用知之!” 意思是小孩子知道這些幹什麼? 沒想到蘇軾用稚嫩的聲音反駁道:“此天上人也耶,則不敢知;若亦人耳,何為其不可?” 這樣的睿智的語言,出自小兒之口,令在場的人驚愕不已。

那個參與修撰《新唐書》的歐陽修,當時是大宋帝國的禮部侍郎兼翰林侍讀學士,也是北宋文壇的第二比特領袖(對此,後面還會講到)。 今天的故宮博物院,還收藏著他的多幀墨稿,最有名的,就是《灼艾帖》了。 這幅字,書法端莊勁秀,既露鋒芒又頓挫有力,黃庭堅評估:“於筆中用力,乃是古人法。”

那時,北宋文壇的空虛造作、奇詭艱澀的文風已讓歐陽修忍無可忍。 在他看來,那些華麗而空洞的詞藻,就像是一座裝潢華美的墳墓,埋葬了文學的生機。 剛好在這個時候,他讀到了蘇軾、蘇轍的試卷,他們文風之質樸、立論之深邃重繪了歐陽修的認知,讓他拍案叫絕。 他自己看不够,還拿給同輩傳看。 只不過,歐陽修以為如此漂亮的文章,只有自己的學生曾鞏才寫得出來,出於避嫌的考慮,他把原本列入首卷的文章,改列為二卷。

蘇軾囙此名列第二。

接下來的殿試中,章衡第一,蘇軾第二,曾鞏第三,蘇轍第五。

唐宋八大家,這一次殿試就來了四比特,分別是歐陽修、蘇軾、蘇轍、曾鞏。 歐陽修是主考官,“二蘇”、曾鞏是考生。

2016年嘉德春拍,傳為曾鞏的《局事帖》以2.07億元的天價成交,被私人收藏。

宋代開國之初,立志打造一個文治國家,世代君主,莫不好學,而執政大臣,也無一不是科第出身,以學問相尚,把宋朝鍛造為一個文明爛熟的文化大帝國。

宋朝的科舉,朝廷擴大了錄取的名額,使它遠遠超過了唐代,平民階層在社會階層中上行的概率,也遠遠高於唐代。 唐代“事前請托”,也就是考生把自己的詩文進呈給考官以自我推薦的做法也被杜絕了,代之以糊名制度,就是把考生所填寫的姓名、籍貫等一切可能作弊的資料資訊全部密封,使主考官和閱卷官無法得知每張卷子是誰的。 這使得像蘇軾這樣沒有家世背景的讀書人能够更公平地為政府所用。 如錢穆先生所說,“升入政治上層者,皆由白衣秀才平地拔起,更無古代封建貴族及門第傳統的遺存”。 蘇軾、蘇轍、張載、呂惠卿,都是在嘉佑二年(西元1057年)由歐陽修主持的那次考試中及第的,但也造成了歐陽修的那次誤會。

歐陽修就這樣在試卷上認識了蘇軾。 很久以後,他對自己的兒子說:“記著我的話,三十年後,無人再談論老夫。” 還說:“老夫當退讓此人,使之出人頭地。”

蘇氏兄弟的才華,挑動了歐陽修與張方平的愛才之心,使這兩位朝廷上的死對頭,步調一致地薦舉這對年輕人。 但他們掌控不了蘇軾的命運,朝廷政治如同一個迅速轉動的骰子,沒有邏輯可言,而它的每一次停止,都會决定一個人的生死與榮辱。

書摘插畫

高雄鄭**[0932***700] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 新竹仲**[0988***367] 2分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 臺中符**[0978***470] 15分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 桃園符**[0918***206] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 新竹符**[0932***896] 15分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 嘉義吳**[0938***744] 15分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 基隆黃**[0951***915] 4分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 臺北孫**[0946***755] 15分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 新北周**[0998***984] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 基隆孫**[0978***866] 7分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 桃園方**[0956***678] 半小時前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 臺中陳**[0960***963] 5分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 新竹趙**[0938***677] 7分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 桃園趙**[0998***950] 25分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 嘉義陳**[0946***831] 15分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 新竹陳**[0918***115] 20分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 高雄仲**[0951***606] 5分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 新北錢**[0998***281] 4分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 嘉義劉**[0960***677] 2分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 臺中方**[0956***436] 25分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 臺南李**[0998***784] 20分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 新竹符**[0988***750] 15分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 臺中朱**[0978***872] 4分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 臺中孫**[0932***907] 半小時前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 新竹劉**[0986***989] 4分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 桃園錢**[0960***150] 25分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 臺北謝**[0956***745] 25分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 臺中謝**[0920***584] 12分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 基隆孫**[0986***443] 25分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 桃園方**[0978***979] 25分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 嘉義吳**[0946***243] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 臺南李**[0960***416] 7分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 臺北陳**[0920***141] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 臺北仲**[0920***828] 20分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 高雄孫**[0938***199] 2分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 嘉義周**[0998***304] 7分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 臺南周**[0988***396] 2分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 基隆李**[0966***790] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 基隆謝**[0933***168] 15分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 新竹錢**[0966***615] 2分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 基隆張**[0978***397] 5分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 新北朱**[0988***547] 20分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 新北朱**[0988***622] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 新北王**[0938***863] 11分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 基隆趙**[0988***907] 4分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 新竹張**[0978***469] 20分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 新竹李**[0932***483] 半小時前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【在故宮尋找蘇東坡】 臺南黃**[0978***260] 12分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) 臺中陳**[0938***512] 12分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片) 基隆楊**[0968***489] 2分鐘前【故宮的書法風流】+【在故宮尋找蘇東坡】(精裝塑封兩册) - 【故宮的書法風流】(隨書附贈辛棄疾書法傳世名作《去國帖》明信片)