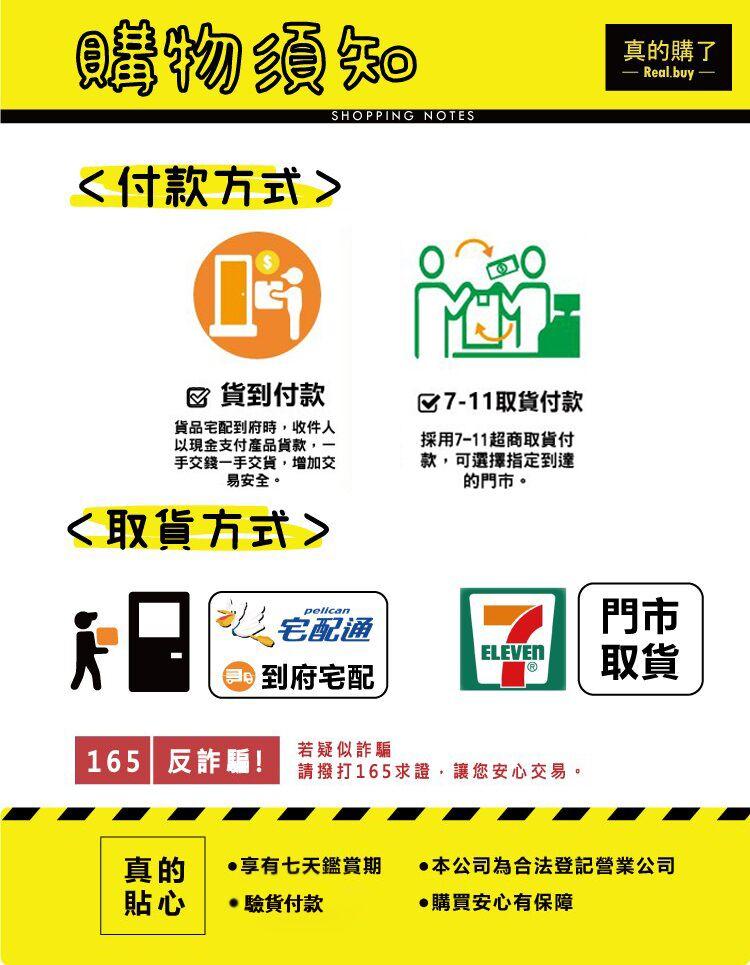

支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

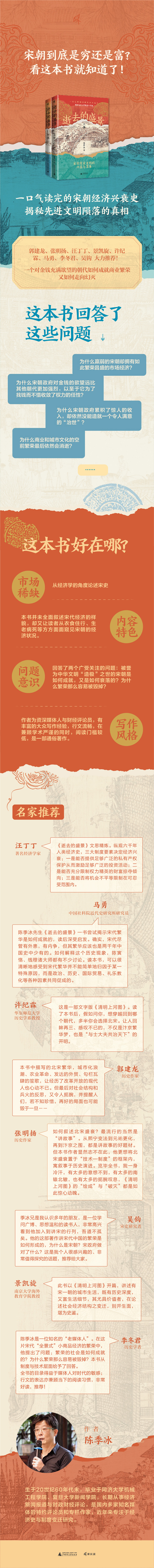

一個對金錢充滿慾望的朝代如何成就商業繁榮?爲什麼繁榮那麼容易被毀掉?什麼纔是宋代財政黑洞的根源?財經評論員、專欄作家陳季冰帶你從文字版《清明上河圖》中尋找答案!

1.市場稀缺:市場上少有的從經濟學的角度論述宋史的通俗作品。

2.內容特色:本書並未全面敘述宋代經濟的樣貌,卻又讓讀者從衣食住行、生老病死等方方面面窺見宋朝的經濟狀況。

3.名家推薦:郭建龍、張明揚、汪丁丁、景凱旋、許紀霖、馬勇、李冬君、吳鉤等學者聯合推薦。

4.問題意識:回答了兩個廣受關注的問題:被譽爲中華文明“造極”之世的宋朝是如何成就,又是如何衰落的?爲什麼繁榮那麼容易被毀掉?

5.寫作風格:作者爲資深媒體人與財經評論員,有豐富的大衆寫作經驗,行文流暢,在兼顧學術嚴謹的同時,閱讀門檻較低,是一部通俗著作。

爲什麼羸弱的宋朝卻擁有如此繁榮昌盛的市場經濟?商業和城市文化空前繁榮的景象又是如何衰落的?

本書詳細描述了在市場、經濟、稅收等因素的驅動下,宋代出現的種種變革式發展,例如坊市制瓦解,城市化浪潮,服務業、娛樂業興盛,海內外貿易頻繁,衆多科技、文化領域創新等,從經濟的角度切入,爲我們立體認識宋朝文明提供了全新的面相。

本書分爲兩卷,上卷從城市化、工商業發展、文化娛樂市場、對外貿易等角度描繪了宋代經濟取得巨大進步的原因。下卷重在指出宋代經濟的發展導致世俗生活出現的變化,即:技術領域的進步、教育的普及化、社會生活的現代化,同時論述這些先進文明最後隕落的原因,指出先進文明在前現代世界環境中的困境。

陳季冰

生於20世紀60年代末,畢業於同濟大學機械工程學院、復旦大學新聞學院,長期從事經濟新聞報道與時政財經評論,是國內多家知名媒體的特約評論員和專欄作家,近年來專注於經濟史與制度變遷研究。

第一章 坊市洞開

一、城市從時空中突圍 008

二、第一波城市化浪潮 032

三、“市民”的誕生 054

第二章 天下熙熙

一、飲食男女 071

二、萬姓交易 086

三、產業升級 121

四、“民間社會”興起 137

第三章 千帆市舶

一、“海上絲綢之路”崛起 158

二、銅錢、瓷器、絲綢、

茶葉和香藥之路 176

三、貿易改變華夏曆史 189

第四章 聲色犬馬

一、勾欄瓦舍 218

二、忍把浮名,換了淺斟低唱 241

三、休閒的宋人 255

第五章 世態之變

一、那麼多富人 277

二、繁華的另一面 293

三、在義與利之間 313

第六章 發明創造

一、重大發明與社會進步 344

二、前現代工業革命 367

三、早夭的紙幣探索 383

第七章 禮樂教化

一、完備的官學體系 425

二、天下四大書院 444

三、書院大備於南宋 459

四、“理學時代”拉開帷幕 476

第八章 現代拂曉

一、慈幼 居養 安濟 漏澤 505

二、生活方式現代化 537

三、高城市化率與宋人之死 551

四、女性文學高峯背後 567

第九章 富盛密碼

一、宋代做對了什麼? 603

二、宋代的“圈地運動” 625

三、流動的盛宴 651

四、時代之門重又關閉 675

第十章 何以惟宋

一、揮之不去的財政夢魘 694

二、窮吾國用者,兵冗耳 711

三、透過財稅看朝代興衰 738

尾聲 一旦兵火

一、“崇文抑武”和“強幹弱枝” 778

二、前現代悖論 808

三、如果歷史可以假設 829

後記

我從來沒有想過會寫一本純歷史題材的書,而且規模如此宏大。雖說我從小就對歷史懷着濃厚興趣,成年後也從未停止過對歷史的學習和思索,然而這畢竟不是我的專業,我深知自己在這個領域中的短板是很難補齊的。我學的是新聞,職業生涯的一大半歲月都在從事新聞工作,我也確實懷有強烈的新聞理想,迄今仍未磨滅。這是一股與學術理想截然不同的激情。但在這個時代,來自技術變遷以及其他層面的力量都在無情地擠壓着傳媒業—但願只是我曾投身其中的那個傳統或老派傳媒業—的生存空間。眼看着自己腳下那片原本就十分貧瘠的新聞土壤正越來越快地流失,每一個嚴肅的寫作者都面臨着沉重的選擇。從這個意義上說,轉向歷史寫作大概是一次無奈的撤退。好在對我自己來說,寫歷史與寫當下同樣有衝動,而且很可能更加輕鬆自在。

我的背景和旨趣決定了這不是一本尋常意義上的歷史書—即敘述一個歷史故事、呈現一種歷史現象、剖析一段歷史沿革……概括起來說,就是還原過去存在過的人和事及其相互關聯,讓讀者更好地理解過去。我的着力點不在於講故事,而在於回答一個問題 :繁榮的社會是如何成就的?其中又包含了一系列問題。而它的反面是 :爲什麼繁榮那麼容易被毀掉?

宋代是全面深入地展示、分析這個問題的最佳切入點。這個問題是非時間性的,對於任何時代都有重大而緊迫的現實意義,當代尤然。由此我自己也找到了歷史寫作與新聞寫作的結合點。相信讀者讀到這裏,應該已經有了認識這個問題的基本框架。告別在即,我最大的期望是你們能有興趣繼續追問下去……

本書是從經濟的視角切入的,並且自始至終圍繞着經濟這條主線展開,但它顯然不是一部“宋代經濟史”。想要通過這本書來全方位把握宋代經濟的讀者,恐怕會失望。我並沒有按農、林、牧、漁、工、商、服務業等行業分類來全面敘述宋代經濟的樣貌,也沒有完整介紹宋代的經濟制度。我只是有選擇地向讀者呈現了宋代新出現的前沿經濟變化,例如城市網絡的興起、工商業的繁榮,以及貨幣經濟對社會生活的廣泛滲透等。我花了很大篇幅在書的最後部分剖析宋代的財政與稅收,也是服務於前述問題導向的。

說本書不是“宋代經濟史”,還因爲它旁涉了許多經濟之外的內容,但它更不是一部“宋代社會史”或“宋代文化史”,對於後人持續關注和研究的宋代政治,本書只在尾聲中略有提及;而對於宋代在文學、哲學、史學、書法、繪畫等方面所取得的耀眼的文化成就,本書要麼隻字未提,要麼只涉及一兩點。例如,關於理學,我是在討論宋代教育普及時略有觸及,並沒有花太多筆墨討論理學的思想內容。我關心的主要是商業進步及其成因,還有它所催生的社會變遷。當然,那些被我忽略的部分絕非不重要,而是與我試圖關照的主題並沒有直接的因果關係—文學藝術的繁榮或許不能說與經濟毫無關係,自由而富裕的社會並不必然滋養出輝煌燦爛的史書與書法,專制而貧窮的時代也並不一定產生不了美輪美奐的詩歌和繪畫。

在本書中,我將歷史演進置於“技術–制度”的框架內加以審視。在我看來,如果歷史的起起落落呈現爲一條曲線的話,那麼技術和制度分別可以作爲它的橫座標和縱座標。技術是社會生產力的單元底盤,制度將所有這些生產力單元整合在一起,構成一個創造實際價值的生態系統。技術和進步都有可能進步和倒退,但二者又存在着很大不同。技術的突破充滿了偶然,並非任何人的主觀願望和努力可以左右。我認爲它主要取決於極少數天才人物的靈感,這是可遇而不可求,甚至不可知的。我們唯一能夠確知的是,技術進步是累積和階梯式的,有了前一階段的突破,纔會有下一階段的繼續突破。它完全不像文學藝術那樣,每一代人都可以另起爐竈。18—19 世紀“科學革命”以後,技術突破發生的頻次相比之前有了飛速的發展,而且還在繼續加速。說現代一日抵古代一年,一點都不誇張。我在本書中也特別強調了這種“古今異同”,以期提醒世人,對歷史要懷有一種“同情的理解”,擯棄那種想當然地、以今度古的浮誇通病。然而,就每一個當下而言,下一個重大技術突破會朝哪個方向、發生在哪個領域、以何種形式……仍是不可知的。

當然,一項偶然的技術發明是半途夭折(如歷史上的交子、會子等紙幣)、長期陷於停滯(如畢昇的活字印刷術),還是最終得到廣泛應用和長足發展(如算盤、羅盤、雕版印刷等),則取決於它生逢的社會土壤(所謂社會土壤,制度是其最重要的組成部分)。技術的突破極難,一旦取得突破,倒退的概率是比較小的。所以我將它視作歷史曲線的橫座標。制度則相反。雖然它決不是人可以依據自己的理想藍圖自由規劃和隨意修改的,但它卻是掌握了正確知識的人完全可能有意識地不斷改進的。制度看上去是人制定或設計出來的,但實則只是人的選擇,而且選項很有限。制度是最初確立者面臨的客觀環境和他們主觀價值傾向的結合。制度一經確立和推行,就會獲得獨立自主的生命力,只要內部條件和外部環境沒有大的改變,它就會沿着自己的內在邏輯持續展開,並把社會上的各種力量裹挾進來,形成一種日益強大的路徑依賴,驅使後來者不得不沿着既有的方向走下去。當然,後來者仍可以審時度勢,利用新的社會土壤,抓住機會對既有制度做出調整或根本性變革—前者如范仲淹領導的慶曆新政,後者如王安石發起的熙寧變法。無論是制度的起源還是展開過程,人都不是被動的,都可以有所作爲。這就爲中國古代儒家政治哲學留下了充分的發揮空間。但作爲一枚硬幣的另一面,制度的倒退是很容易發生的,在真實歷史中也的確一再發生。所以我將它比擬爲歷史曲線的縱座標。另外,人固然不是制度的奴隸,但也很難說是它的主人。人顯然不是制度的建築師或工程師,就人與制度之間多向度的複雜互動關係而言,兩者更像是農人與莊稼、醫生與患者的關係。

尤需指出的是,制度的實際推行後果往往與制度的設計初衷大不相同,幾至南轅北轍。歷史的演進,在越長期(例如千年時段)和越宏觀(例如全球範圍)的視野中看,技術的力量就越大。而在短期和局部,制度的力量則可以說是壓倒性的。因此,就人類歷史的總體演進而言,技術是最重要的動力 ;而每一個具體的社會究竟是繁榮還是衰敗,主要是制度決定的。但好的制度—對應着繁榮的社會—能否存活、維繫乃至不斷完善、提升,又受到內外兩方面的持續壓力 :

第一,一個制度需要一系列其他制度的支持,因而所謂“先進制度”,是一連串的事件。我們在本書中已經看到,宋代遙遙領先的紙幣體系因得不到經濟貿易和社會生活層面的其他制度支持而獨木難支。第二,制度與技術存在一個適配問題,不同時代會有適應當時社會現實的最佳制度組合,它反映了那個時代的生產力水平,特別是技術特徵。我們通過本書也已經很清楚地瞭解到,宋代現代化的軍事制度因受制於前現代技術條件而在實戰中盡落下風。當制度與制度、制度與技術之間達成某種最佳張力時,社會就繁榮昌盛 ;反之,社會就衰敗沒落。這永遠都是一個動態平衡。對自給自足的小農經濟模式的批判是本書的核心主題,我明確指出,對這種傳統經濟模式的強勢迴歸是宋亡以後中國歷史曲線從頂峯掉頭下行—還可以說是第一波“中國式近(現)代化”夭折—的首要原因。然而我也曾簡要指出過,以擁有小塊土地的自耕農爲基石的小農經濟模式在它形成時的春秋戰國時代和以後很長一段時期內是與社會現實相適應的,它比同時代普遍存在於世界其他文明圈的大莊園 / 奴隸制經濟模式具有顯而易見的先進性,因而也是秦漢帝國崛起的經濟基礎。甚至從北魏孝文帝開始延續至唐代中葉的以均田制和租庸調製爲主的土地及賦稅制度,也不能簡單地視爲一種制度逆行。我認爲在漢亡後長達四百年的分裂與戰亂所造成的人口銳減、土地荒蕪、百業蕭條的特殊社會現實中,它對於當時的生產恢復和人民安定有着很大的促進意義。只是,經歷了隋唐前150 年空前的經濟繁榮、人口增長以及隨之而來的經濟社會結構巨大變遷,過去那種均田制之上的小農經濟模式才日益不能適應新的社會現實,成爲桎梏下一階段歷史進步的障礙。因此,只有最合適的制度,而並不存在一勞永逸的完美製度。其中的最大原因或許就在於技術的變遷總是以所有人都意想不到的方式顛覆既有一切,而衆多偶然因素也在這一過程中發揮着神祕莫測的作用這便是我努力試圖對宋代這幅熙熙攘攘的《清明上河圖》做出的解釋,我希望它是有說服力的。至於人們能夠從這幅《清明上河圖》的繪就和破滅中得到怎樣的現實啓發,顯然不是我能夠掌控和負責的。

這本書緣起於 2022 年春上海封控時,那是一段永生難忘的日子。禁足在家,身體活動的範圍被壓縮到不能再侷促,而心靈遨遊的宇宙卻放大至無窮。周遭的所見所聞促使我在更長時段、更廣範圍內思索社會的興衰和人的命運。那兩三個月裏,我寫了一組五篇長文,討論宋代工商業的繁榮及其給社會帶來的全方位進步。這組文章以《清明上河圖是如何繪成的?》爲總標題發表在《經濟觀察報》上,總計有近 4 萬字。不久後,北京彗星時間文化傳媒有限公司創始人和負責人田珅聯繫到我,他覺得這組文章構成了一本書的基礎,建議我將它進一步充實成書。於是就有了這本書的第一聲“胎動”。按田珅與我的最初計劃,書稿字數應該在 15 萬字以內,這是最受當下圖書市場歡迎的。沒想到隨着寫作的深入,我發覺這個題材的線索和頭緒以及需要表達的內容越來越多,整整一年後,完稿幾乎 4 倍於最初的設想,是一部名副其實的“大書”。這不但出乎田珅的計劃,也出乎我自己的意料。所幸田珅是一個經驗豐富的出版人,他一再安慰我,讓我不必擔心厚書的價值。他說,作者的唯一使命是寫出好書,剩下的事應該交給像他這樣的出版人。過去兩年裏,他持續不斷地給了我許多熱情的鼓勵和富有價值的意見、建議。如果沒有他,就不會有這本書。

我也要特別感謝《經濟觀察報》的殷練和林密兩位女士,我是她們主持的《觀察家》欄目的專欄作者,這也是我這輩子供稿最久、最多的一個紙媒欄目,我在其中發表了不下百萬字的稿子,前後歷時15年。如今回想起來,自己都覺得難以置信。《清明上河圖是如何繪成的?》系列文章,自然也是發表在這個版面上。這麼多年來,她們給了我很多信任與寬容。如果你在本書中讀出了我的某種“寫作風格”的話,可以說,它就是在她們的版面上逐漸形成的。像她們這樣的“編輯匠”如今已經很難再見到了,這也是我越來越少在媒體上發表文章的原因之一。

在本書的寫作過程中,我幾乎無時無刻不向身邊熟識的專業人士請益,交流最多的是南京大學教授景凱旋、知名宋史寫作者吳鉤和歷史暢銷書作家張明揚諸師友。我印象特別深刻的是,有一次景凱旋教授就我書裏的某個話題連珠炮似地向我發出十數問,末了他說 :“高質量的博士論文答辯就應該是這樣的。”吳鉤的宋史功底遠勝於我,他經常就我書裏的某些觀點和結論提出反面意見,與我展開激烈爭論。張明揚是戰爭史領域的專家,我與他討論得最多的是古代中原王朝與北方遊牧民族之間的互動關係。他們對我的真誠建議、提醒和“詰難”,在與我自身的思考碰撞後激發出衆多嶄新的洞見,並幫助我完善了文本的邏輯結構,彌補了許多漏洞。我對他們懷着真摯的感激。我在這裏還想表達我對鄧廣銘、漆俠、陳振、張邦煒、虞雲國、李華瑞、程民生、王瑞來、劉成國以及龍登高、陳國燦、劉守剛等一大批前輩和同輩學人的敬意和謝意。我在寫作本書時參考了他們大量的專著和論文,獲得了許多有益啓發。特別是我在本文開頭已經說過,我非歷史專業出身,在宋史專業知識領域的基本功是不紮實的,對古籍文獻的閱讀和掌握也相當有限,對遼、夏、金、蒙尤其缺乏全面深入的瞭解。這些學者常年耕耘於宋史及古代經濟財政史專業領域,將許多對我的寫作來說非常重要的原始材料從浩如煙海的古籍文獻中梳理出來,幫助我節省了大量時間精力,少走了很多彎路,也避免了不少錯誤。

當然,正因爲我在專業方面的先天不足,本書不可避免地會存在諸多不當及訛誤,甚至嚴重的“硬傷”。我熱切地期待着來自各方面的批評和教誨。

本書初稿完成,在 2023 年清明前後。前一年這個時候封控在家,無法給父母掃墓。2022 年年底和 2023 年年初又正好是父親去世十週年、母親去世五週年。這年給父母上墳時,我特地向他們報告,過去一年變故甚多,但我沒有完全虛度,埋頭寫了一本書,有 50 多萬字,是父親喜歡的歷史題材。父親生前是高中語文老師,兼做過歷史老師。他是民國時代的中學生、20 世紀 50 年代的大學生,文史基礎非常好。在他的薰陶下,我還沒上小學時就已經會背不少唐宋詩詞,並且從小就對歐陽修、王安石、蘇軾的事蹟有着無限景仰。其實父親一直不希望我以文科爲專業,但我後來做了新聞工作,這大概是他最不想看到的。

不管怎樣,這本書也算是對父親對我的家庭教育的一種報答。只是父親雖然熟讀歷史,但像中國大多數歷史愛好者一樣,對於經濟和財政問題並不十分了解和感興趣,因此未必能對本書主題產生特別強的共鳴。記得我小時候,他經常眉飛色舞地跟我講一些唐宋文人的趣聞逸事。印象較深的如這段筆記 :

東坡在玉堂日,有幕士善歌,東坡問:“我詞比柳詞何如?”對曰:“柳郎中詞,只合十七八女孩兒,執紅牙拍板,唱‘楊柳岸,曉風殘月’;學士詞,須關西大漢,銅琵琶,鐵綽板,唱‘大江東去……’”公爲之絕倒。

又如 :

東坡有小妹善詞賦,敏慧多辯,其額廣而凸。東坡嘗戲之曰:“蓮步未離香閣下,梅妝先露畫屏前。”妹即答雲 :“欲叩齒牙無覓處。忽聞毛裏有聲傳。”以東坡多髯。《兩山墨談》所記相戲之語又不同,坡戲妹曰:“足跡未出香房內,額頭先到畫堂前。” 以其凸額也。妹答坡雲 :“去年一點相思淚,今日方流到嘴邊。” 以坡面長戲之。

這類引人入勝的歷史故事,我儘量挑了一些與主題有聯繫的插入書中,希望能讓本書更精彩生動,以迎合和吸引像父親那樣的讀者。不知我的才智和努力能不能滿足這樣的期盼?

2024 年 4 月 29 日—5 月 6 日

但凡政府開張着,就不會有不缺錢的時候,這在今天是一個政治常識,但歷史上像宋朝政府這樣缺錢的委實不多。與其他朝代相比,財政上的捉襟見肘是宋代朝廷從始至終走不出的噩夢。這並不是說其他朝代的財政很寬裕,熱衷於對外征戰的漢唐都發生過嚴重的財政危機。漢文帝即位之初和漢武帝晚年,百業凋敝,流民遍地,國家幾度陷於破產。而大多數其他朝代在面臨財政危機時,統治者對政策做出審慎調整,體恤愛民,節用從儉,休養生息,都能在一個階段內有效地緩解財政危機。但宋朝不同,有宋 319 年間,朝廷無時無刻不深陷迫在眉睫的財政困境中。

也就是說,宋朝的財政困境不是結構性的,而是與生俱來、貫穿始終的。不唯揮霍無度的徽宗,寬厚節制的仁宗也留下了鉅額財政虧空,依靠王安石變法攫取了更多社會財富的神宗朝也無法從根本上走出這個困境。

更具諷刺意味的是,因爲經濟繁榮,宋朝政府徵收到了兩千年王朝史上最多的賦稅收入,若以人均購買力水平來計算,比其他朝代都要高得多。恰如葉適所言,“自有天地,而財用之多未有今日之比也”。

古代稅收與現在有很大不同,不但收錢,還收各種實物,“凡歲賦,谷以石計,錢以緡計,帛以匹計,金銀、絲綿以兩計,藁秸、薪蒸以圍計,他物各以其數計”大部分時代的國家稅賦中,實物比貨幣多得多,其中主要是糧食和布帛。因而想要按當下的方式十分精確地計算出古代政府財政收支金額,是非常困難的,我們只能得到一個大體概念。

唐代國力達到巔峯的玄宗天寶(742—756)年間,全國人口總計5000 萬出頭,歲入錢 200 多萬貫、粟近 2000 萬斛、絹 740 萬匹、綿180 餘萬匹、布 1035 萬端。明太祖在位後期社會趨於穩定,經濟逐漸恢復,人口也回升到 6000 多萬。洪武二十六年(1393),全國財政收入米糧 3280 萬石、錢鈔 4.55 萬錠、絹 29 萬匹。

兩宋的大部分時間裏,朝廷歲入都要高於上述兩個稅收高峯。但最令人困擾的是,儘管財政收入增長如此之快,宋朝政府卻總是爲錢犯愁,因爲支出總是比收入增長得更快。

臺北孫**[0932***555]

半小時前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南周**[0933***713]

4分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

桃園周**[0918***123]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

嘉義柳**[0951***876]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

基隆鍾**[0960***545]

5分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南鍾**[0978***684]

2分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺中符**[0938***102]

7分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北鍾**[0938***574]

4分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

高雄陳**[0946***359]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北柳**[0988***696]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

高雄吳**[0978***434]

20分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺中仲**[0988***944]

半小時前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺中楊**[0988***357]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北黃**[0956***916]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺中鄭**[0920***220]

5分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新竹王**[0920***396]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新竹鍾**[0960***506]

15分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北李**[0918***626]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北仲**[0918***658]

2分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

高雄趙**[0968***202]

半小時前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南仲**[0951***393]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

基隆仲**[0956***758]

5分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺中仲**[0978***718]

7分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

高雄王**[0968***336]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南張**[0946***565]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

基隆謝**[0951***687]

5分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北楊**[0960***545]

4分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺中趙**[0978***312]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺中陳**[0918***764]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北符**[0938***451]

5分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南符**[0966***442]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南李**[0932***966]

20分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

高雄王**[0938***606]

4分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

高雄陳**[0951***480]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南李**[0946***223]

20分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

高雄柳**[0946***701]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺北柳**[0918***770]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南楊**[0933***845]

25分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新北劉**[0988***232]

15分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南鍾**[0960***497]

4分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南劉**[0946***818]

2分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺北黃**[0918***107]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新竹吳**[0998***253]

20分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新竹鄭**[0918***936]

2分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

基隆朱**[0956***738]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

新竹方**[0938***104]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南鍾**[0920***479]

4分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

臺南錢**[0951***850]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

嘉義周**[0951***563]

12分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

桃園趙**[0998***203]

11分鐘前逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊) - 逝去的盛景:宋朝商業文明的興盛與落幕(上下冊)

NT$1430

2025新書推薦:【唐代長安與西域文明+大唐西域使:王玄策西行記+玄奘的絲綢之路】全3冊

NT$1625

2025新書推薦:唐代生活復原圖卷【今日向長安】全三冊

NT$1130

2025年新書推薦:這才是歷史的真面孔【世界卷+中國卷】全2冊

NT$1980

2025年新書推薦:貫穿金朝120年大歷史【女真崛起+吞遼滅宋+正隆南伐+世章之治+金朝覆滅】全5冊 精裝,重達2.5+公斤(原價2160,現價1980)

NT$1000

中國古代兵法【百戰奇略曾胡治兵語錄+尉繚子 吳子 司馬法 孫臏兵法+六韜 三略李衛公問對】全三冊

NT$1899

2025新書推薦:古代戰爭系列【薩爾滸的鐵騎+靖難的烽煙+彭城爭霸+魂斷釣魚城+命懸昆陽城】全五冊

NT$1700

2025年新書推薦:【陳寅恪四書】餘生流轉+古調猶彈+世外文章+爾爾區區(限量贈品環保袋)

NT$2400

深入解讀中華文明五千年【中國大歷史 刷邊珍藏版】精裝全10冊

NT$2520

【草原帝國+帝國的暮光:蒙古帝國治下的東北亞+蒙古帝國中亞征服史+馬上衣冠:元明服飾中的蒙古因素+蒙古秘史】全五冊

NT$1320

中國歷史之謎【歷史+國寶+宮廷+帝王后妃陵墓+大唐+大宋+大明+大清】全8冊

NT$2880

中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

NT$1820

大宋風雲:宋金逐鹿的熱血史詩(全四卷)

NT$1299

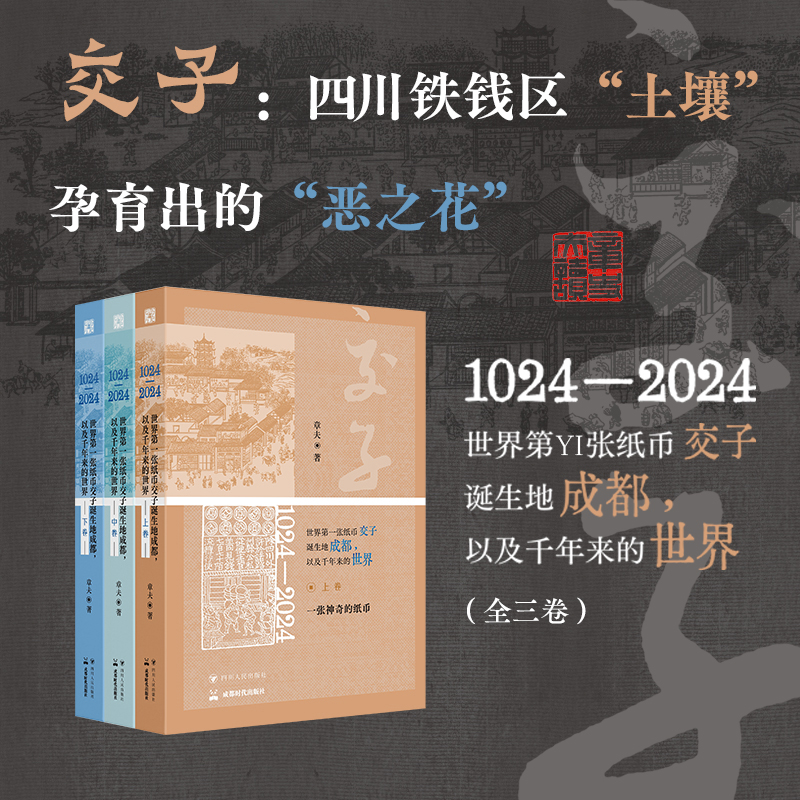

2025年新書推薦:《1024—2024,世界第一張紙幣交子誕生地成都,以及千年來的世界》全三卷

NT$1800

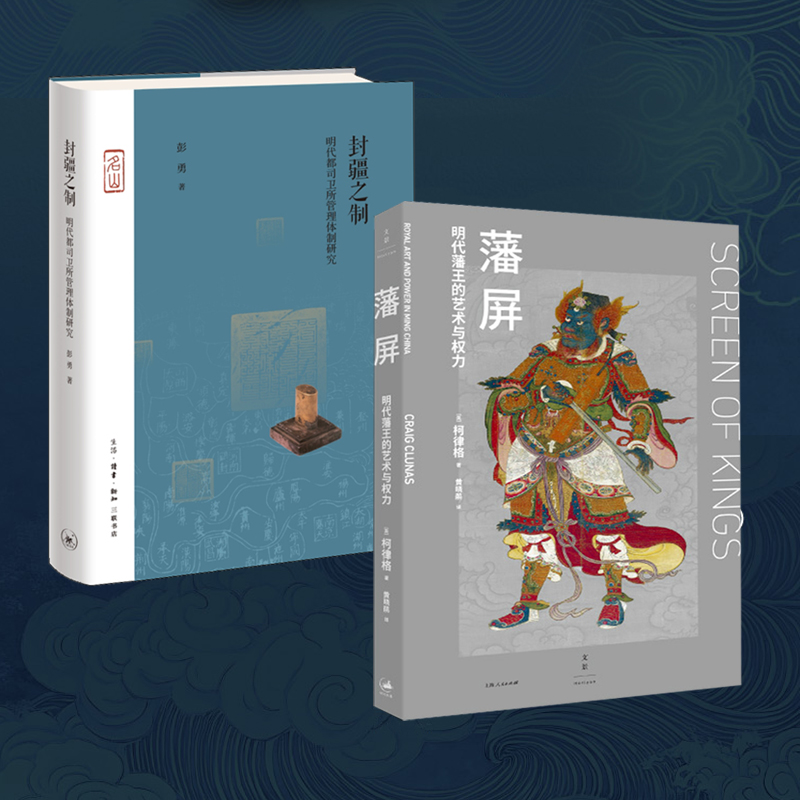

2025年新書推薦:【藩屏:明代藩王的藝術與權力+封疆之製:明代都司衛所管理體制研究】全兩冊

NT$2300

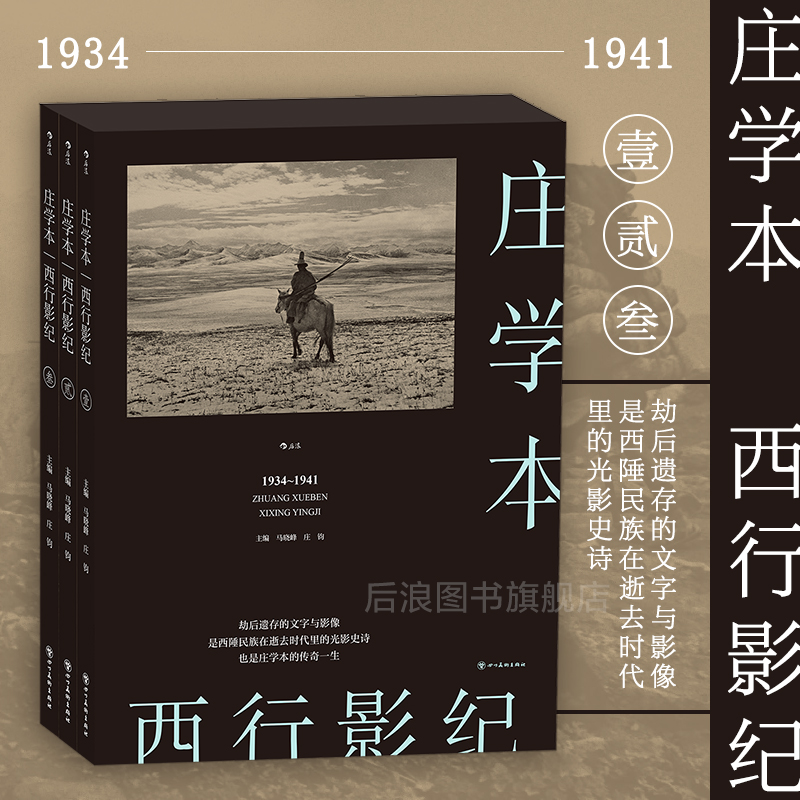

【西行影紀】全三冊 攝影大師 莊學本 傳奇一生 單向街文學獎 年度攝影集

NT$1275

2025新書推薦:【地圖裡的全景中國史】全4冊

NT$1430

【圖騰與廢墟】全兩冊

NT$1268

2024新書推薦:如果你生活在古代(全3冊)

NT$1300

在歷史的褶皺之間【蘇東坡的星座+風月同天】全兩冊(中國文化變遷中的細節、故事與溫度)

NT$1788

中國歷史:從上古至公元元年+開明中國歷史講義(全兩冊)

NT$1460

清代貢院史(全兩冊)

NT$1760

晉商【合盛元票號+匯通天下:喬致庸+宦海商傑:盛宣懷】全4冊

NT$1500

全面解讀工業革命【重說工業革命的經濟史+萬國爭先+製造為王】全三冊(原價1650,限時活動價1500)

NT$1480

2024新書推薦【如父如子:從雍正到乾隆】全2冊(乾隆製造+成爲雍正)

NT$1480

2024新書推薦:雙面暴君:隋煬帝的生平、時代及真相+女主臨朝:武則天的權力之路(全兩冊)

NT$1800

2024新書推薦:有爲:漢武帝的五十四年+雙面漢武帝:從文武之治到巫蠱之亂+巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰(全三冊)

NT$2000

風雅宋【大宋繁華:造極之世的表與裡+汴梁歌嘯:北宋遼時期國務實錄+落木大江:南宋金時期國務實錄】全三冊

NT$1850

【簡讀中國史 全四冊】著名歷史學者張宏傑簡讀中國史系列正式收官!

NT$1599

2024新書推薦:照鑑【晚清、北洋、民國】歷史影像背後的歷史(全三冊)

NT$1299

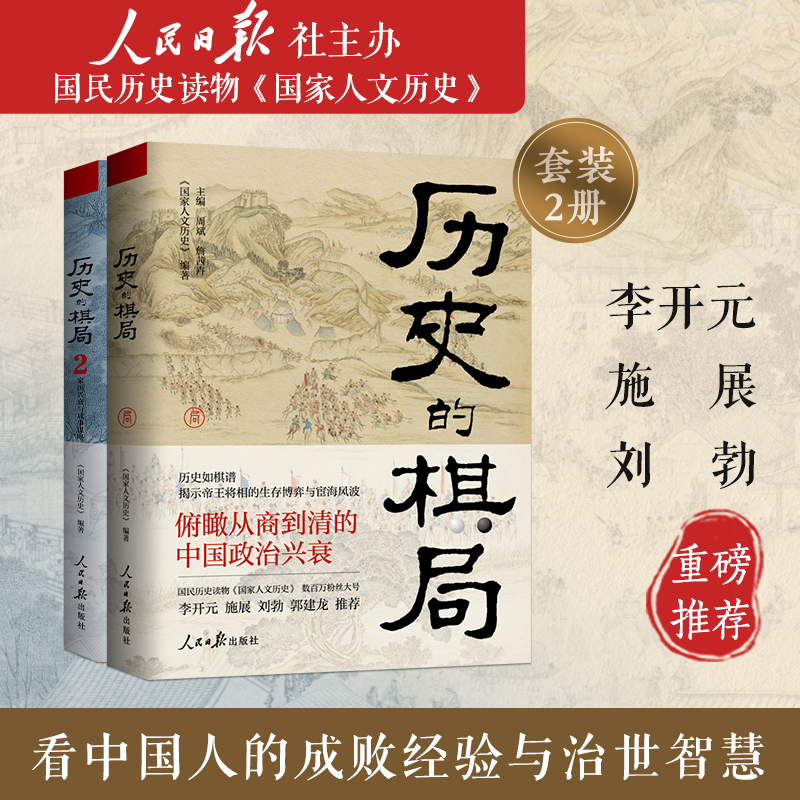

歷史的棋局:還原真實的歷史謀略+歷史的棋局2:家國興衰與成事謀略(全兩冊)